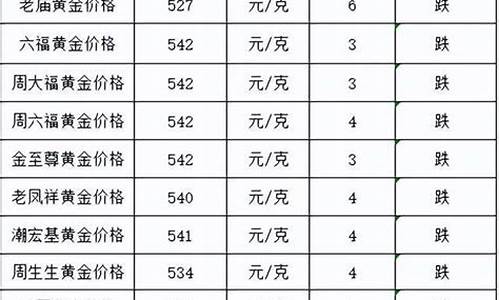

潮汕大金价钱走势_潮汕大金价钱走势图

1.潮汕中秋拜什么

2.潮汕月姑是什么海鲜

3.潮汕拜月娘的谚语

4.潮汕拜老公不不能拜葱吗

5.潮汕拜五角母几把椅子

6.潮汕风俗 | 拜月娘

潮汕中秋拜什么

中秋节是中国的传统节日,在潮汕地区,“拜月”是中秋节必不可少的一个环节。潮汕人习惯称“拜月”为“拜月娘”。那么,潮汕人拜月有什么特殊的风俗呢?

潮汕人多称“拜月”为“拜月娘”,因为月属阴,叫太阴娘,民间管叫月娘。

潮汕有“男不祭月,女不祭灶”的俗谚,拜月的主体主要为妇女和小孩,成年男子多不进行叩拜。男人不拜月,那男人中秋节干啥?滴茶!滴茶!来滴茶!重要的事情说三遍。

拜月都在露天场所,城市居民,在阳台天台或自家庭院进行;乡村百姓拜月,大都集中到村里的大埕祭拜。

拜月的贡品主要有柚、柿、杨桃、石榴、油甘、菠萝、林檎、芋头等果蔬以及月饼、糕点、煎堆、油饼等。在农村,妇女常常在这些祭品上施展些手工艺,如用糯米饭、米饭条砌塔山,用剪纸贴柚,用带枝叶的油甘扎成孔雀等。

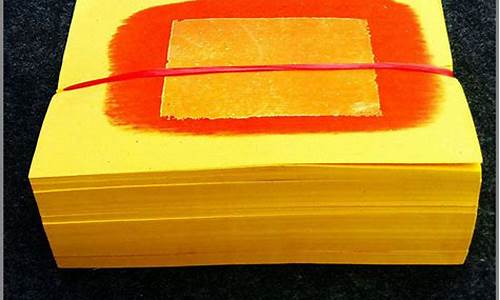

除了这些,还有形式多样的纸贡品,里面除了平时拜神都会用到的“大金”和可以折成元宝的“皇金”,还有印有八仙过海图案的“案头帘”、像桶一样的“贡”,以及做成莲花、菠萝、仙桃等形状的花篮。

潮汕有首歌谣唱道:“中秋夜,月娘娘。深深拜,团团圆。好夫婿,结良缘。今年团圆,明年团圆,年年团圆。”潮汕待出嫁姑娘拜月的重要心愿是寻求一个好夫婿。

不少潮汕小孩在中秋拜月都喜欢在供桌上安放新文具和新本子,祈盼月娘保佑自己读书聪明,成绩优秀。

有时大人还要撮一点香灰,慎重地包在红纸上,然后用“井”(刚从井里打上来的水,打水水桶不能碰到井沿)送服,说这是月娘恩赐的“仙丹”,喝了能使人变得聪明、健康。

潮汕人拜月娘的供桌上不能少的就是“芋头”。传说是百姓为了不忘胡人统治之苦,就取芋头与“胡头”谐音,且“芋头”形似人头,以此来祭奠祖先,历代相传,至今犹存。

中秋夜烧瓦窑(即“烧蚁窑”)是潮汕的另一习俗。烧瓦窑有两层意思:一是纪念当年潮州人民燃放烟火约好杀掉元兵的信号;二是因潮音瓦与“蚁”同音,烧瓦塔读成烧“蚁”塔,把蚁烧死。俗称中秋烧塔会把各家各户的蚂蚁烧去,来年不再有蚂蚁或减少蚂蚁的危害。

潮汕月姑是什么海鲜

潮汕中秋传统风俗

1

折纸塔

中秋在潮汕地区是个非常重视的传统节日,当晚拜月所需的贡品都极为讲究,除了平时拜神用的“大金“,还多了印有八仙过海图案的”案头帘“,做成莲花、菠萝、仙桃等形状的花篮,这当中无不体现了潮汕人的心灵手巧。

2、拜月娘、赏月娘

俗谚“男不圆月,女不祭灶”,因此在潮汕地区拜月的主要是妇女和小孩。晚上,城市里的人在自家阳台或天台拜月,农村里的人则是一大伙人集聚在空地上拜月当吃过晚饭后,妇女们便换上新衣,带领孩子们安好香案,摆上供品,等候月亮升起。中秋时节,柚、柿、杨桃、石榴、油甘、菠萝、林檎、芋头等果蔬,一齐登场,人们就将这些当令物产和月饼、糕点、煎堆、油饼等奉献给月娘。

在农村,妇女常常在这些祭品上施展些手工艺,如用糯米饭、米饭条砌塔山,用剪纸贴柚,用带枝叶的油甘扎成孔雀等。今人拜月,市面上物品甚多,人们图方便购买,只是不若从前工巧

3

吃月饼

月饼也是中秋佳节受潮汕人喜爱的传统糕点。潮人制作月饼,以之祭月,并相互馈赠的习俗由来也久。明陈天资《东里志》云:八月十五日,“人家儿女,于月下设糕饼果品衣环之物,类月而拜,以请月姑。”清嘉庆《澄海县志》曰:“八月十五日为‘中秋节’,士庶家以月饼相馈。”清光绪《海阳县志》载:中秋“制团圆饼,号‘月饼

4

烧火塔

潮汕的中秋节还有一种有趣的习俗,就是烧塔和燃烟堆。

往往由村中小孩拾瓦片、砖头,然后送到晒谷场上,由富有经验的大人把这些东西砌成塔,然后把各家各户派来的稻草柴片都填在里面,等祭完月娘时,就将塔内的东西引燃。

这时孩子们最为激动,欢呼雀跃,并且不时地撒上一把盐,噼哩啪啦,十分壮观。燃烟堆就是各家各户把稻草、柴块分别在村里较为空旷的场地上堆成堆,拜月结束后点燃,火焰冲天。此时天上明月朗朗,地上烟堆点点,煞是好看。

’”。

。

。

。

潮汕拜月娘的谚语

1、无好家神通外鬼

潮汕俗语“无好家神通外鬼”意指吃里扒外,胳膊往外拐。这个俗语来源于一个民间传说。?

相传某乡有一户贫穷人家,生活十分困难,常常缺米断炊,过年过节也只能向人家借一点钱勉强度日。他家的灶神(司命公)总觉得供奉的东西太少了,不若大户人家,有肉有菜。于是越想越生气。某日,阎王要抓一个替死鬼。正巧这事被灶神得知,他觉得报复的机会来了,竟然跑去向鬼差“推荐”自家的主人。可恨这位“家神”不但没有保佑这家人幸福,反而串通鬼差要来害自已人。幸好灶神的所做所为都为主人梦中获悉,醒来后气愤万分,遂将灶神牌位扔出门外,连声骂道:“无好家神通外鬼!” 2、 凡事学大丈俗语:“凡事学大丈”意指做事心中无数,盲目跟从。“大丈”本指大姨父,潮汕习俗大人跟小孩称呼对方以示尊敬,所以襟弟称襟兄也称“大丈”。

“凡事学大丈”这个俗语,源出民间流传的一则“傻女婿故事”。传说以前有一位傻女婿要到岳母家祝寿,妻子怕他出洋相,便告诉他:“大姐夫是个知书识理的人,到了我妈家,你就跟他学着做就行了。”翌日,到了丈母娘(岳母)家,傻女婿便细心注意大女婿的一举一动,认真模仿。在筵席上,大女婿举杯向丈母娘祝寿,他也举杯祝寿;大女婿为丈母娘夹菜,他也夹菜;规规矩矩,很有风度。丈母娘心想小女婿虽没读书,也甚懂理,心里很高兴。席间大女婿掰分一粒蚶吃,并用手帕将蚶壳包下,然后又吃豆粉汤。小女婿一不留心没看清楚,以为大丈吃蚶是连壳吞下,心想这可能是礼貌吃法。于是,也拿了一粒蚶放进嘴里,拼命往喉咙里咽。这谈何容易,他被哽得好苦。大女婿见襟弟这般傻相,忍不住大笑一声,谁料刚吞下的豆粉丝从鼻孔中喷了出来。傻女婿见状,惊惧万分,忙把蚶壳吐出,连连说:“大丈啊大丈,你那‘蛤蟆吞涎’已经把我哽得半死。这一着‘牛囝穿鼻’我确实学不来!”弄得大丈哭笑不得,众人却被逗得哈哈大笑起来。

3、斫断手指头

潮汕人比喻某些人做错了事之后决心改正,痛改前非或指某个人下定了决心,总是用“斫断头指头”这个俗语。

唐朝玄宗年间,发生了历史上有名的安史之乱。当时的名将张巡守睢阳城,浴血奋战。但寡不敌众,只好派手下大将南霁云向其它城守将讨救兵。南霁云带了三十名骑兵,奉命突围到附近的临淮关搬救兵。敌军数万人发现南霁云等的踪迹,就四面拦截,不放他过去。南霁云左右驰射,人马所到之处,好象闪电一样,倏尔明灭,使得敌军神摇目眩,不知所措。南霁云突围成功,到达淮阳时只损失两名部下,唐朝的将军们都妒忌张巡的威名,坐视其败,不愿伸出援手。临淮的守将贺兰进明,尤其如此。南霁云苦口请兵,贺兰进明只是不答应。南霁云悲愤之至,在宴会中拨出佩剑,砍断一只手指,鲜血淋漓地斥责贺兰进明自私,座中人不禁为之泪下。

睢阳城破,张巡、南霁云等被俘不屈,以身殉国。

潮阳及澄海都建有双忠公祠,以纪念张巡和许远。而南霁云“斫断手指头”的这个典故,也随之流传。但其语义已有所演变。

4、乘风叩橄榄

乘风叩橄榄?“乘风叩橄榄”,是流传于潮汕各地的俗语,也是潮汕历史上曾经发生过的实事。作为俗语,它嘲弄那些乘机捞一把的不良现象或趁火打劫的不法行为。作为史实,它曾发生于盛产橄榄的地方。

“乘风”的“风”,指的是台风。“叩橄榄”则是偷盗的行为。橄榄,是潮汕的土特产。潮汕橄榄品种繁多,驰名海内外的名优橄榄,有潮澄饶交界一带的乌种橄榄、潮阳金玉芦塘的三棱橄榄和揭西凤湖橄榄等。由于橄榄用途广,价值高,历来果农喜欢种植它,“鼠贼仔”也蓄意偷窃它。

澄海隆都南溪村有民谣:“南溪阿妈多,无好仔弟担阿妈去卖。”橄榄与“阿妈”音近似,“阿妈”即橄榄。而担阿妈去卖的仔弟,自然不是好仔弟。“无好仔弟”指的处那些愉“叩橄榄”的“鼠贼仔”。

当地人说,收获橄榄从来都是摘取,不是“叩”。“霜降,橄榄摘落瓮。”这农谚指明两点:一说收获橄榄季节是霜降;二说收获橄榄的方法是摘。摘取橄榄还要有相当的技术。一般是用1条竹藤制成的软性长梯,每梯格约1米,最长的梯有18格,即18米。操作人把梯倚于树冠边,顺梯爬上去后,用脚夹住梯格,手抓树枝,摘橄榄,放进身后勾篮。摘取时最怕有风,更怕大风,因风吹树枝摇,操作人有危险,同时风吹树摇橄榄掉,掉下来的橄榄易损伤,不能久藏。只有“鼠贼仔”才“乘风叩橄榄”。因为台风到来,果园无人摘橄榄,“鼠贼仔”就乘此机会,用竹竿或石头偷“叩”橄榄。这样,风刮加偷“叩”,橄榄落满地,“鼠贼仔”偷走一部分,还剩下很多,风后园主巡查也弄不清是被风吹落,还是被人偷叩。“鼠贼仔”自以为这是其得意之作。但时日久长,终被发觉。这“乘风叩橄榄”就成了广为流传的俗语。如今,人们对于那些层层加码的乱收费等不正之风,也比如为“乘风叩橄榄”。

5、唔对凯伯个数路

世上一切事物总有一个理。“唔对凯伯个数路”是说事物数目不符或方法不对。

从前潮汕某地有一位名叫“凯伯”的老者,他家境贫寒,只生一子,未能供他读书,只好送到南洋(即今东南亚一带)谋生。过了数年,其子开始积了一点钱,就寄了一百元回来赡养父亲,并附上一封家信,信上没有一字,只画着四条狗,八只鳖。送款人看到信上没有标明具体数目,就偷了二元,只还给凯伯九十八元。凯伯一看到信,马上就把送款人抓住,大声喝问:“你偷了我二元钱。”送款人抵赖说:“信上又没有写明数目,你有什么证据说我偷钱!”凯伯指着信上的图说:“四狗三十六,八鳖六十四(潮汕方言中,‘狗’与‘九’、‘鳖’与‘八’谐音),两数相加,正好是百元正。你还敢抵赖?”送款人无话可说,只得如数奉还,从此俗语“唔对凯伯个数路”便流传在潮汕一带。

潮汕拜老公不不能拜葱吗

没有说不能摆葱哦,

潮汕除夕拜老公什么意思

潮汕除夕拜老公,也就是拜祖宗的意思。潮汕人会请出“老公”(祖宗)炉,以年夜饭和“大金”(纸钱)拜祭,祈求祖宗的“保号”(保佑)。拜祭时间在两个小时以上,拜祭的程序和物品都相当讲究。01祭祖时,年长者将祖宗的香炉从神龛上请下来,安放在供桌上,然后焚香祷祝,请祖宗用餐。尊长们要穿长袍马褂,戴玄色礼帽,男子先拜,女子后拜。不论显贵,只论辈分。

02祭品以三牲、各类粿品、年夜饭为主。祭毕,将祭祖用的饭菜重新热过,年夜饭便开始了。家人或朋友这时不论平时有什么疙瘩,都不能说伤心事或吵闹。

03家里的水缸、米缸要放满。即使你晚上不习惯开灯睡觉,灯也要由年三十晚亮到初三,初四才能熄灯。

潮汕拜五角母几把椅子

五只椅子。

根据百度百科查询,拜五谷母要五副碗筷,五只椅子,香米桶一定要装满米,五谷母生不用大金,家里有人考上了大学盖房子结婚反正有什么高兴的事就要拜五谷母。

潮汕风俗 | 拜月娘

在潮汕地区,每家每户会在八月十五中秋夜“拜月娘”。拜月源于远古初民对月亮的崇拜,后来民间相传嫦娥的故事,作为天体的月亮被人格化,故称其为月姑或月娘。拜月娘主要为妇女和小孩,成年男子多不进行叩拜,故有“男不祭月,女不祭灶”之说。

拜月都在露天场合,住在楼区间的人家,会在阳台或者天台上摆桌祭拜;村落的人家,大多在天井或是门前,也有部分地方会集合到村里的大坛祭拜。

童年记忆

中秋当天,潮汕人家一般会先在家里设案祭拜祖先。大多以斋菜贡品为主。

中秋夜吃过晚饭后,妈妈会备好香案纸品,摆上各类供品,等候月亮升起。柚子、柿子、杨桃、石榴、油甘、菠萝、青柑、橄榄等水果;月糕、月饼、煎油果、甜酥等当地特色糕点。

部分地区拜月娘也会摆上芋头。传说是苍生为了不忘胡人统治之苦,就取芋头与“胡头”谐音,且“芋头”形似人头,以此来敬拜先人,历代相传,至今犹存。

拜月娘时候会烧一支大的香。有些香支上装有电池和播放器,打开开关会响起音乐。在今夜,走进大街小巷,会听到参差不齐的“十五的月亮”,滴滴滴——滴滴滴——

小时候妈妈们还会准备一座果冻搭起来的塔,那是童年最美好的回忆之一,大家都盯着这个塔,直到拜祭活动结束,一饱口福。小朋友们也会在桌上摆上新文具和新簿本,祈盼月娘保佑念书智慧,成就优良。除此之外,儿时还有这样一个暗黑传说——中秋夜不可以用手指着月娘,否则月娘会变成一个弯弯的镰刀,刮去你的耳朵。

记得小学时候,有个同学曾偷偷告知她的小秘密。她在十五的夜晚指了月娘,从那之后耳朵疼了好几天。于是这个亲身体验,也帮助所有同学们证实了传说。从那之后,大家再也不敢用手指指着月亮。

上图的纸品,都是妈妈们节前自己手工折制而成。形式多样的纸贡品,里面除了平时拜神都会用到的“大金”和可以折成元宝的“皇金”,还有印有八仙过海图案的“案头帘”、像桶一样的“贡”,以及做成莲花、菠萝、仙桃等形状的花篮。

月生窑火明 潮州当地烧窑

中秋夜烧瓦窑(即“烧蚁窑”)是潮州市的习俗。烧瓦窑有两层意思:一是纪念当年潮州人民燃放烟火约好杀掉元兵的信号;二是因潮音瓦与“蚁”同音,烧瓦塔读成烧“蚁”塔,把蚁烧死。俗称中秋烧塔会把各家各户的蚂蚁烧去,来年不再有蚂蚁或减少蚂蚁的危害。

起火“烧蚁窑”的时候,也是大人们摆好香案拜月娘的时候。烧火的时候,大人们向“蚁窑”撒点硫磺粉,火焰变成淡蓝色,特别好看,或是用喷农药的喷雾器,抽点些油向“蚁窑”喷出去,增加火焰。等烧到瓦片变红的时候,草差不多,油和硫磺粉也差不多的时候,各家各户都会拿一把盐,朝着“蚁窑”撒去,发出一阵阵悦耳的响声,这和火在烧死白蚁的声音一样,意为烧白蚁。

月生茶水温 潮汕功夫茶

拜月娘之后,一家子闲笑庭前,吃糕点,喝工夫茶。小朋友会到文具店买花灯游街,也有人们会在这个夜晚放飞孔明灯。大人们外出则会去参加一些猜灯谜、下象棋的活动。

传承手艺 潮式朥饼

潮式月饼又称潮式朥饼,朥字,潮汕方言指猪油。用猪油掺面粉作皮包甜馅烤焙熟的饼便是朥饼。朥饼终年应市,以中秋节上市为最合时。潮式月饼是中国五大月饼流派之一(广潮苏滇京),常见的潮式月饼(圆形)的主要特点是皮酥馅细,油不肥舌,甜不腻口,其按内馅种类可分绿豆、乌豆、水晶、紫芋等种类。

各种拜祭神明、祖宗乃至月娘的活动,尽管带有迷信成分,但这承载着当地人(尤其老一辈)对生活的企盼。在当地,还有N多拜祭的活动,大至每一个时节,小到每个初一十五。这其实就是祖辈相传的习俗,一个传承符号,一种家族礼节。

受老寒邀请,分享一下家乡风俗。

好时节,愿得年年,常见中秋月。

遥祝大家中秋快乐!

捎上南方沿海34度暖暖的风,

哈哈哈哈哈哈。

[免责声明]本文来源于网络,不代表本站立场,如转载内容涉及版权等问题,请联系邮箱:83115484@qq.com,我们会予以删除相关文章,保证您的权利。