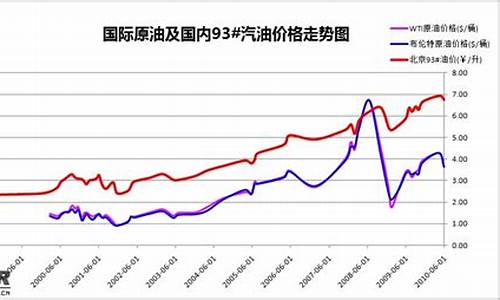

二战苏联石油供应_前苏联战时的石油价格走势

1.二战美国对苏联的援助会不会损坏美国的利益

2.二战中,美俄合作的事例,有哪些

3.英国殖民地

二战美国对苏联的援助会不会损坏美国的利益

二战美国对苏联的援助不会损坏美国的利益。

1 苏联难以独自应付东线。 如果苏联可以独自完成对德东线作战,那美帝完全没有任何必要付出人力物力的巨大损失,画蛇添足。美帝支援苏联的物资是支援中国的N倍,物资除了武器还有设备原材料,种类几乎无法计数。 如果不是十万火急,向来精明的美帝不会在苏联人身上花任何钱。

2对于美帝,德国比苏联更危险而已。 这两个国家都不是美帝盟友,战前英美法都希望苏德互相进攻, 既然作壁上观,应该是支持弱势的一方而已。 但是德国明显比苏联来的强大跟危险。 苏联对西方只是意识形态的区别,德国人干脆要灭掉雅利安以外的其他民族,依靠愚蠢的口号得到德国人的支持,必然遭到美帝的痛打。

3 苏联即使赢得战争,也无法威胁到西方。 很简单的道理,如果苏联能够强大到威胁西方世界,那必然二战时美英会在战争末期,比如45年停止一切援助,反而小规模支援德国,使苏德战争打的更久,更多消耗苏德实力 美帝要在45年消耗苏联实力非常简单,只要把援助苏联人的武器物资给德国,苏联人必然付出更多的牺牲,比如再多伤亡1000万人。 之所以没有这样做,必然是得到的利益大于人道主义上的损失而已。

二战中,美俄合作的事例,有哪些

主要是美国等对苏联的援助

二战中美国对苏联的援助清单

根据苏联社会科学院经济研究所《苏联社会主义经济史》整理:

飞机: 14018架

坦克,装甲车: 22800辆

运输车: 501660辆

摩托车: 30000辆

铁路车辆: 13041辆

高炮: 7944门

冲锋枪: 108293挺

无烟火药: 130713吨

: 132237吨

钢材: 25866吨

铝: 26110吨

石油: 2622357吨

化学品: 631017吨

舰艇: 672艘

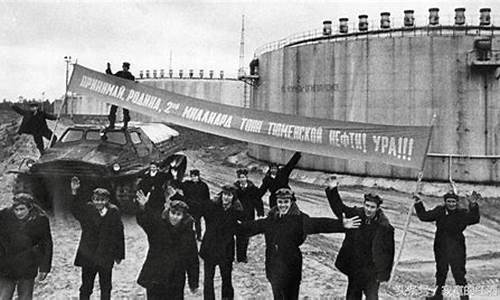

1941年苏联自己生产的高品质航空油只能满足其需求的4%,从1941年8月-1945年9月,苏联生产航空汽油所用的高辛烷燃料几乎全来自美英的援助.西方盟国根据租借法案提供给苏联的航空油是苏联自己生产的四倍,提供石油260万吨.苏联人声称他们有x千万吨汽油,实际上明显是在吹牛.苏联的主要产油地区是哪里?西西伯利亚、伏尔加——乌拉尔、外高加索,而这些地方在战争初期都被破坏了.

在公路运输方面汽车,美国提供给苏联的汽车409500辆,是苏联战时总产量的1.5倍;提供的摩托车是苏联总产量的1.2倍;如果再考虑到美国汽车的吨位大、性能优,所起作用就更大.美国还提供给苏联的汽车外胎共5,606,000件,而且主要是大型汽车的轮胎.英国也提供了103500吨橡胶.美英向苏联累计提供了运输车辆42.7万辆,摩托车3.5万辆.苏联的军用车辆有2/3来自美国的援助.如果没有这些援助,估计苏联人得把至少一半的工厂用来造运载工具,那也别指望他们能造那么多坦克了.

在铁路方面,租借法案也大大帮助了苏联战时的铁路运输能力.盟国提供了相当于62万多的铁轨,占苏联铁轨总产量的56.5%,即苏联战时铁路上的一半铁轨是由美提供的.美英两国提供的蒸气机车是苏联总产量的2.4倍、电气机车是11倍,车厢是10.2倍.

美国为苏联提供的有色金属为:优质铜387,600吨,占苏联总产量的82%;优质铝美国提供256,400吨,英国提供35,400吨,加拿大提供36,300吨,三国相加共328,100吨,是苏联全部铝产量的1.25倍.这些优质铝,被苏联用于航空业和生产坦克发动机.

美英提供了电话线95万多英里,海底电缆2100英里,无线电台5899台,雷达348部.

美国提供15481架飞机,英国3384架,总计18,865架,其中战斗机17000架,占苏联总产量的30%.1941-1942年使用的大部分先进战斗机来自美英的援助.苏联声称他们造了200000架飞机,其实这是一个真实的笑话.他们的飞机质量和北方的风筝差不多,如果没有美国空军在西部牵引德国空军,他们的破烂飞机+菜鸟飞行员根本别想升空.

美国提供给苏联生产枪炮的特种机床和工业设备:金属切削机床38100台,价值6.07亿美元.尽管苏联自己生产的工业设备超过美国提供的2.5倍,但美国提供的全是苏联无法生产的性能优异且造价昂贵的设备.

美国提供给苏联的肉罐头732595美吨(相当于苏联的664600吨),占苏联生产的肉罐头总量的17%;西方盟国提供的各类罐头占苏联总产量的108%.

1941年9月29日至10月1日在莫斯科举行的英美苏三国代表会议议定书 规定自1941年10月初起、至1942年6月底向苏联提供的军需物资,英国和美国将协助交货并把货物运到苏联。

1、 飞机:每月400架,其中短程轰炸机300架、战斗机100架(最终同意400架,其中美国每月供应轰炸机100架、战斗机100架,英国每月供应战斗机200架)

2、 坦克:每月小型坦克或中型坦克1100辆,或两者合计1100辆,两者比例不固定(最终同意每月500辆,其中小型坦克不超过50%,此外英国每月供应带机枪的小型战车200辆)

3、 高(37mm、45mm、75mm、90mm)连同:每月300门(最终同意在9个月内由美国供应90mm高炮152门)

4、 反坦克炮(37mm、60mm)连同:每月300门(最终同意在9个月内由英国提供两磅炮(40mm)500门,每门附弹1000发;美国供应37mm炮756门)

5、 反坦克枪连同:每月2000支(最终同意每月提供200支,每支附弹200发)

6、 侦察车:每月2000辆(最终同意在9个月内由美国供应5000辆)

7、 货车:每月10000辆

8、 战地电话:有声感应电话每月6000部,自冲电源电话每月600部

9、 战地电话用电线(七股绞线):每月100000公里

10、 水底电缆(古塔波胶):每月50公里

11、 海底电缆:每月100公里

12、 粗铝:每月4000吨(1940年9月装船的5000吨不计在内)(加拿大和美国每月各供应2000吨)

13、 碾轧硬铝:每月500吨(美国提供)

14、 锡:每月1500吨(英国提供)

15、 铅:每月7000吨(美国提供)

16、 镍:每月800吨

17、 钼:每月300吨(美国提供)

18、 钴:每月10吨(英国提供)

19、 电解铜:每月3000吨(英国提供)

20、 黄铜:每月5000吨(美国提供)

21、 镁合金:每月300吨

22、 锌:每月1500吨(英国提供)

23、 复合金属:每月3000吨

24、 铜管和其他铜制品:每月300吨

25、 铁硅合金:每月7000吨

26、 铁铬合金:每月2000吨

27、 坦克用装甲板:每月10000吨

28、 硬合金和刀具:每月50万美元

29、 银钢:每月50吨

30、 高速钢:每月300吨

31、 工具钢:每月1500吨

32、 刻度钢:每月13000吨

33、 热轧钢:每月7000吨

34、 短钢条(铬-硅-锰):每月8000吨

35、 冷轧钢条:每月8000吨

36、 冷轧钢板:每月8000吨

37、 锡板:每月4000吨

38、 钢丝:每月7000吨

39、 钢丝索缆:每月1200吨

40、 钢合金管:每月300吨

41、 不锈钢丝:每月60吨

42、 镍铬丝:每月70吨

43、 铁丝网:每月4000吨

44、 甲苯:每月4000吨(美国提供,另优先装运10000吨三硝基甲苯)

45、 :每月3000吨

46、 石炭酸:每月1500吨

47、 石油制品(航空汽油、辛烷、润滑油和滑脂、汽油、煤油):每月20000吨

48、 乙烯醇:每月120吨

49、 溴化钠:每月100吨

50、 磷:每月100吨

51、 磷苯二甲烯:每月300吨

52、 二甲苯胺:每月300吨

53、 二苯胺:每月300吨

54、 硝化纤维:每月300吨

55、 金属切割机床:每月1200台

56、 炼钢电炉:每月50只

57、 锻压机:每月400万美元

58、 各种工业机器:每月300万美元

59、 钻石:每月15万美元

60、 磨料:每月30万美元

61、 炭精电极:每月400吨

62、 锡兰坩埚炭精:每月100吨(英国供应)

63、 橡胶:每月6000吨(英国供应)

64、 黄麻:每月4000吨(英国供应)

65、 虫胶:每月300吨(英国供应)

66、 鞋底用皮革:每月1500吨(美国供应)

67、 羊毛:每月2000吨(英国供应)

68、 军靴:每月40万双(英美供应)

69、 军衣料:每月120万米

70、 小麦:每月20万吨(加拿大供应)

71、 糖:每月70000吨(英国供应)

72、 可可豆:每月1500吨

苏联一共借了98亿(美国人说是109亿,苏联不承认)战争结束后,美苏就开始进行战时租借法援助结算的谈判,美国要求苏联偿还26亿美元,但苏联认为英国获得的援助几乎是苏联的一倍,却只偿还4.72亿美元,因此拒绝了美国的要求。冷战开始后,苏联同美国的关系日益恶化,有关援助偿还结算的双边谈判长期悬而未解,直至12年10月才达成协议,苏联同意在美国向苏提供贸易最惠国待遇和出口及担保的条件下偿还7.22亿美元。这一协议始终没有获得彻底实现。

(以上清单只是粗略统计,只是美国的援苏清单,不包括其他国家的援助,比如英国。虽然在援苏上,美英的援助远远不足苏联的需求,甚至有的观点认为美英的援苏只是很有限的保证苏联能抗住德国,而不在于全力援苏以迅速击败德国,而是想让他们两败俱伤。以上清单是为转引,至于具体这些援助有没有文中所说的那么重要具有决定性,尚待商榷。)

英国殖民地

英国殖民地从阿拉伯地区的殖民地来诶!

贫血——二战德国的石油工业

“如果我无法得到足够石油,我就不得不结束这场战争。”——-

“一战”最后两年,德国经历过严重的石油短缺,惟一的来源是奥匈帝国和罗马尼亚,鲁登道夫当时指出:“罗马尼亚石油乃重中之重,但很不幸,罗马尼亚的石油生产能力已经达到极限,不足以改变德国石油短缺的整体局面。”而英国人捷足先登,于1918年8月占领巴库,被鲁登道夫称为“对我们的沉重打击”。

纳粹上台第一年,经济战略专家便指出:一旦发生战争,对原油进口的严重依赖将是制约德国军事行动的一个关键瓶颈。1938年7月12日提出的“凯琳大厦”要求1944年初实现石油产量1100万吨,但显然等不到这个时间,他的战略是先通过储备打响战争,然后在战争中解决石油来源。1939年上半年,德国石油进口达到顶点,最大来源是罗马尼亚。尽管9月后欧洲以外的来源断绝,德国当年仍进口石油516.5万吨,比1938年全年还多20万吨。1940年5月27日,德、罗两国签订石油协定,当年德国进口的207.5万吨石油中有.4万吨来自罗马尼亚,另外根据《苏德贸易协定》,进口近65.7万吨。1941年,从罗马尼亚的进口增至100.7万吨,上半年从苏联进口28.3万吨。

德国在上半个世纪中令人瞩目的经济增长,在很大程度上有赖于自己的丰富能源——煤。在三十年代末,煤约占美国能源总量的一半,但对德国来说,却提供了能源的90%——而石油大约仅占5 %。可是,在1932年已经在为未来筹划,石油对于他的雄心壮志来说是必不可少的。1933年1 月,他成为德国的总理,一年半以后他又攫取了全部权力。他不失时机地发动了一项他称之为“德国汽车交通史上一个转折点”的汽车运动。不受时速限制的单向高速公路贯穿全国。1934年,制造一种新型汽车的开始。它被称为“人民的汽车”,亦即“大众汽车”。

但对于企图将整个欧洲置于纳粹帝国——以及他本人——统治之下的宏伟来说,这些仅仅是枝节问题。为了实现上述目标,他迅即开始整顿经济,加强国家对大企业的控制,并建立纳粹的战争机器——包括轰炸机、战斗机、坦克和卡车,所有这些都需要石油。因此,法本公司正在进行的合成燃料生产具有决定性的重要意义。

固体的煤为什么可以液化变成类似于石油的液体呢?这是煤和石油的成分决定的。煤和石油同属化石燃料,煤是由几千万年乃至几亿年前地球上生长的某些树木埋藏在地层中,在漫长的地质年代里,经过地温、地压等的作用,逐渐变化而来的。石油是由低等的动物经过与煤相似的过程变成的。煤和石油的主要组成元素都是碳和氢,但石油的主要成分是碳氢构成的烃类小分子,而煤的成分主要是碳氢构成的较大的有机分子,其相对分子质量大约是石油的10倍;煤中氢碳的比值小,大约是石油的一半。通过一定的技术措施,增加煤炭中氢的含量,使煤和石油中碳与氢的比值基本相同时,固体的煤就有可能变成类似于石油的液体燃料。这就是煤炭液化的基本思想,而煤炭液化的关键就是如何将氢加入到煤炭中。

煤炭的液化过程是十分复杂的,一般认为,煤首先被分解成—种称为“沥清烯”的中间产物,接着再与氢反应变成与石油的成分类似的物质,由于煤炭中含有杂质,液化装置内的物质是十分粘稠的,经固液分离后,得到的液体即为煤炭液化生成的油类,是一种暗褐色的液体,再经过分馏加工,去除重质部分,就可得到汽油、煤油、柴油等一系列煤炭液化产品。

煤炭的液化技术,有两种基本方法,即直接液化和间接液化。直接液化是先把煤炭制成煤浆,然后在高温、中压状态,在催化剂作用下,通过加氢裂化生成液态碳氢化合物即“合成石油”,直接液化的效率约为65%~75%,每吨煤可生产0.3~0.4t液化油。间接液化是把煤炭在高温下与水蒸气作用气化,产生合成气(CO,H2等),然后合成气通过催化反应生成性能优良的液态醇类、烃类等。间接液化的效率一般较低。

化学溶解方法在德国,从煤中提取合成燃料的开创性工作实际上开始于第一次世界大战之前。那时,德国已被公认在化学方面居于世界领先地位、1913年,德国体燃料,大量的氢随同催化剂被注入高温和高压下的煤中,结果制成一种高级液体燃料。十年后,即在二十年代中期,德国人创造出一种叫做“费希尔—特罗普施”的可以与之竞争的方法。用这种方法时,煤粒在蒸汽下粉碎后再被注入氢和一氧化碳,使之相互作用,最后制成一种合成石油。贝杰乌斯的氢化法被视为两种方法中较好的一种。除了其他产品外,它还能够生产航空汽油,而“费希尔一特罗普施”法则不行。此外,法本公司在1926年取得了贝杰乌斯法的专利权。

法本公司在二十年代对合成燃料产生兴趣,是因为它有同样的预计,认为正在全世界刺激大规模石油开的趋势将会使世界上传统的石油供应迅即枯竭。纳粹之所以提供资助,是因为对外国石油日益增长的需求正在使至关重要而又不足的外汇大量流失。明白,德国将为战争作好准备。必须通过新技术和化学来减少对外国石油的依赖。

1936年下半年,取一些决定性步骤武装德国,以便德国可为预计在1940年将发生的战争作好准备。他开始执行一项四年,其中有一个目标是通过新技术和化学来减少对外国石油的依赖。他在提出那项时说:“现在必须以最快的速度发展德国的燃料生产。这项任务必须以作战时的同样决心来处理和完成,因为未来的战争行为有赖于这一问题的解决。”他补充说:“这类原料的生产成本是无关紧要的。”

德国确实建立起一个实力非常雄厚的合成燃料工业。到1939年9 月1 日德国入侵波兰、欧洲爆发第二次世界大战时为止,它已有十四家氢化厂全速运转,另有六家正在建设中。到1940年,合成燃料的产量已有急剧的增长——日产七万二千桶,占石油总供应量的64%。然而,从军事需要方面来看,合成燃料的意义甚至更为重大。贝杰乌斯氢化法提供了德国航空汽油总量的95%左右。如果没有那些合成燃料,德国空军就无法升空。

尽管拥有战争机器的强大力量,也有日益增加的合成燃料可供使用,石油问题却从未使他感到放心。的确,那种担忧曾促使他形成以“闪电战”为基础的基本战略——集中机械化部队实行凶猛而短期的攻击,以便在燃料供应发生问题以前夺取决定性的胜利。最初,无论是1939年在波兰,还是1940年春季蹂躏挪威、低地国家和法国,这一战略都被运用得惊人地出色。西线战役实际上改善了德国的石油处境,因为德国军队掠取的石油储备大大超过了他们在侵略战争中所消耗的燃料。即使随后通过大规模空中轰炸征服英伦诸岛的企图在1940年秋季遭到了失败,德国看来仍然接近于称霸欧洲!

也正是1940年,罗马尼亚局势岌岌可危,匈牙利、保加利亚和苏联都向其提出领土要求,苏联干脆于7月1日出兵强占了比萨拉比亚。11月23日,罗加入轴心国和《产国际协定》,当年德国对罗的石油依赖量达到94%,到次年的“巴巴罗萨”行动时,208.6万吨的对德石油出口比参战的100万罗军更有价值。

德国认为胜利得来不难。所以,当罗马尼亚最大的普罗耶什蒂油田受到苏联威胁时,将视线向东转到他的下一个目标——这个目标就是苏联。

从巴巴罗萨开始,占领巴库和其他高加索油田就是心目中的俄国战役中心。一位历史学家曾经写道:“在经济领域中,的目标是石油。夺取高加索油田甚至比攻克莫斯科更加重要!对来说,石油是工业时代和经济力量必不可少的东西。是战争机器的血液!

1941年10月7日,战时经济与军备局局长乔治·托马斯再次报告:“目前航空燃油及润滑油产量为28.9万吨,尚可满足年底前的需求,但到1942年初将只有3.1万吨——这是一个危险的水平。到10月1日,只有不到25万吨柴油,按目前消耗,11月底就将短缺2.5万吨。显然,德国已经不能再向意大利每月提供10万吨燃油。”

进入1942年,德国石油储备降至79.7万吨,仅够一个月消耗,合成燃料虽然增长到近400万吨,但这个增量被罗马尼亚石油产量因为盟国轰炸而下降抵消。2月12日,安东内斯库向里宾特洛甫表示:“在原油方面,罗马尼亚已倾其所有,目前惟一的出路就是占领富产石油的地区。”

1943年斯大林格勒战役是德国在欧洲的第一次重大失败,它使怒不可遏。德军不再处于攻势。“闪电战”阶段已告结束。从此以后,决定性因素不再是闪电式的攻击,而是军用的人力和经济——包括石油在内。

在1943年中,轴心国在俄国和北非都已被击败,德军想攻克巴库或中东油田的企图已成为痴心妄想。因此,德国不得不反过来依靠自己的,此外别无选择。合成燃料将成为它疯狂地力图维持战争机器的中心。在作出这种努力的过程中,帝国表现出它在技术方面的才智和集权政治的强制力。

合成燃料工业像战争经济的其余部门一样,呈现出上升趋势。到1942年,此项工业全面地取得了比三十年代更大的进步——更新生产技术,改良催化剂,生产更优质的产品和扩大多种煤作为原料。而且产量也在迅速上升。在1940年和1943年之间,合成燃料的产量几乎增长一倍,从日产七万二千桶上升到十二万四千桶。人造燃料工厂是燃料工业体系中的重要环节。1944年第一季度,其产量占燃料总供应量的57%和占航空汽油的92%。生产还在高速度上升。若按年度计算,1944年第一季度的产量正在以更高的速度增长。总的来说,在第二次世界大战期间,合成燃料占德国石油总产量的一半。

可笑的是,1943年德国的石油状况反而有所好转。原因首先在于意大利于9月脱离轴心国,不光石油储备的“下水道”终于被堵住,进占意大利北部的德军反而获得了大量石油储备,德国合成燃料厂的产量也达到历史高峰,超过560万吨。

44年,盟国将对德国轰炸的重点转向石油工业,为了对付空袭。军备部长施佩尔命令迅速修复合成燃料工厂和其他石油设施,或者尽可能地把它们疏散到那些较小的、更易于保护和隐蔽的地点——有些移到被毁坏的工厂的断垣残壁里,有些迁入坑道,有些转入地下。甚至酿酒厂也改产燃料。原至1944年将大幅度提高合成燃料的生产能力,但此时那些为增产而准备的机器部件,不得不拆用来修复现有的设施。三十五万多名工人从事这一忙乱的任务。一开始,各工厂迅速得到修复,但过了一段时间,工厂常会再度遭到空袭,以至于变得更加支离破碎和易受攻击,更加难以修复。产量开始急剧下降。在1944年5 月第一次空袭以前,用氢化法生产的合成燃料平均日产九万二千桶,到9 月份,产量已降到日产五千桶。当月的航空汽油产量仅为日产三千桶,只占1944年头四个月平均产量的6 %。与此同时,苏军占领了罗马尼亚的普洛耶什蒂油田,使失去了主要的原油来源。

44年9月,合成燃料月产量下降92.2%,跌至仅1.7万吨,德国空军的18万吨燃料需求只能满足3万吨,已无法正常出动。1944年秋季,恶劣的气候条件暂时缓解了盟军的袭击。11月,德国人设法提高了合成燃料的产量。但在12月,产量又下降了。

德国人如果有更多的燃料,就可能争取到更多时间。从战略观点看,由于阿登攻势的失败,德国的战争努力已告失败。1945年2 月,德国的航空汽油产量刚好是一千吨——1944年头四个月水平的0.5 %。此后就停产了。但德国人争取胜利的幻想仍未破灭。施佩尔追述说,周围的一些人‘在早已绝望的情况下,会默默地聆听他的讲话,当时他继续对那些已不存在的师表态,或者命令因缺乏燃料而已停飞的飞机去给部队提供给养。“

在45年德军最后的时刻,大量的新式喷汽战斗机和重型坦克因为缺乏燃料在地面被盟国 空军炸毁,德军已经回到19世纪而成为骡马和人力运输的部队,当与夫人在柏林地堡自杀时,下命令,要将他们的尸体浇上汽油焚毁,以免落到可恶的俄国人手中。现有的汽油用于执行那道最后命令终于够用了.

[免责声明]本文来源于网络,不代表本站立场,如转载内容涉及版权等问题,请联系邮箱:83115484@qq.com,我们会予以删除相关文章,保证您的权利。