国际油价跌至冰点怎么办_国际油价下跌的来龙去脉

1.即将上市的尿素期货干货全指南

2.俄罗斯经济政策分析

3.俄罗斯为什么要誓死保卫叙利亚

4.美国如何做空黄金

即将上市的尿素期货干货全指南

随着郑州商品此前发布消息称,已完成了尿素期货研发各项工作,一个新的期货品种可能正很快向我们走来。

尿素作为最大的农资产品,构成了农业生产成本中的大项,与农民增收密切相关。

与螺纹、煤炭、铁矿等品种一样,其供求量大,价格剧烈波动,金融化属性强。众多的生产、消费企业急需要这种可以规避价格波动的金融工具。目前,现有的农产品期货有小麦、“三菜”、棉花、稻谷等,尿素的上市将与之组成较为完整的农业生产资料与农产品品种系列,将更有助于涉农企业利用期货工具服务生产经营。与此同时,尿素,作为能源化工类的工业品,上市后将和甲醇、煤炭、石油等品种之间形成较多的套利交易机会,这有利于投资者提高资金使用效率。

日常我们餐桌上所有的食物几乎都离不开“尿素”的影子。

在农业上,它是一种优质高效的中性氮素肥料,长期使用不会使土壤变硬和板结。同时,也可作为牛羊等反刍动物的饲料,尿素和青饲料的碳水化合物一起,经胃液作用,可以转化为蛋白质。对牛羊催长、催肥有着重要作用。

对于生活在当代中国,免于饥荒还能顿顿大鱼大肉的我们来说,尿素及相关化肥的使用是一个非常重要的因素。在化肥没出现之前,粪肥,是作为提高土地肥力、增加粮食产量的主要原料。按照中国每亩化肥施用量近30公斤(纯养分)来算,如果换算成养分相同的粪肥,至少需要1吨,按中国人均耕地2亩多,一个人一辈子产生的排泄物积成肥料也只有七八吨,每年平摊到每亩土地上不过相当于一捧化肥。

1958-10年间,由于没有突破关键技术,我国必须依赖国外关键设备,才能独立生产化肥原料。20世纪60年代,我们的化肥产量平均每年只能增长20来万吨,对应的粮食产量起起伏伏,10年只增长了3000万吨(按1958年算)。同期的印度,靠买化肥,买设备造化肥,粮食产量也增长了3000万吨。

到10年,当我们掌握了合成氨成套设备的建造技术之后,便一口气建了几百套合成氨装置和上千个化肥厂。此后我国平均每年化肥产量增长100万吨,15年之后每年增加200万吨,相当于10年的化肥总产量。2004年之后,我国粮食自给率保持在95%以上。相比之下,日本的粮食自给率为在40%左右,韩国的粮食自给率更是只有25%左右。中国成为世界第二大产粮大国与尿素实际上有着重要的联系。

对于工业领域而言,尿素同样有着重要的作用。工业上可用来合成塑料、药物、粘合剂、喷漆等。还可生产炼油所需的脱蜡剂、选矿的起泡剂,发泡剂AC等多种化工产品,供药用的尿素注射液可用于降低颅内压,磺胺脲可用于消炎;也可用于制革、颜料等生产。

目前世界上尿素产量的1/3用于工业消费。在我国,尿素产量的60%用于农业领域,其他主要工业领域。

作为一个即将上市的品种,它的产业链情况、市场供求和价格影响因素都是未来投资者参与尿素期货交易必须要需要了解的基础知识。

因此,我们有必要为大家梳理下尿素行业的脉络,从生产工艺到国内外市场情况。

一旦尿素期货上市,这篇文章就是你的第一篇敲门砖。

尿素的生产工艺

尿素的生产

从尿素原料端来源来看,国内目前比较常用的是煤炭和天然气。

煤制尿素

煤炭作为尿素生产主要原料,通常情况下可以占尿素成本构成的60%以上。煤价波动无疑是尿素涨跌的“风向标”。

国内通常是将水煤浆与纯氧进行部分氧化反应,制得以CO2、H2为主要成份的气态产物。接下来就是从工艺上去除氨气合成催化剂的毒物CO、H2S、COS以净化气体,进一步分离、制得高纯度的CO2,满足尿素合成的需要,制得高纯度的H2以及脱除其中的惰性气体CH4、Ar,对高纯度的H2进行精制,最终获得纯的氢氮气体,满足氨气合成的需要。来自液氮洗装置的合格新鲜气(H2:N2=3:1),经合成气压缩机加压后,送入氨合成塔,在高温(380-430℃)、高压(14.2Mpa)下通过氨合成催化剂的催化作用使部分气体合成氨。以液氮的形式送至尿素装置用。摩尔比为2:1的液氮和二氧化碳进入合成单元。

天然气制尿素

以天然气原料的纯氧自热转化制氨加工成尿素时氨碳基本平衡,生产1t氨可加工成1.7t尿素,没有多余CO2排放。煤炭纯氧气化制氨加工成尿素可多生产出1.6tCO2,用加压电解水分离H2、CO2,多余的CO2可直接制成干冰。

我国天然气大多集中在西北和西南地区,每年第一季度和第四季度,当地气头装置都会出现大面积的减产或停车。天然气价格预期存在上涨可能性,且气价上涨幅度较大,从而导致气头尿素竞争力急剧下滑,最终因成本上涨速度高于尿素价格上涨速度而退出尿素市场。以煤为原料的尿素生产企业将出现两极分化,一是烟煤产尿素比重加大,二是一大批“1830”以下的小尿素装置将最终退出市场,焦炉气产合成氨、尿素比重加大。

从制作尿素的方法来看,世界上有50多种,但实现工业化的只有氰氨化钙(石灰氮)法、氨与CO2直接合成法两种。其中,氨与CO2直接合成尿素因原料获得方便,现在为广泛用。

目前国内建有尿素装置200多套,规模分为大型(48万吨/年以上)、中型(11万吨/年以上)、小型(4万吨/年以上)。中、小型尿素装置均用国内的水溶液全循环技术,大型装置多用国外引进工艺技术。在国内的大型尿素装置工艺技术目前设计的用CO2气提工艺和氨气提工艺的尿素装置,其尿素氨耗基本接近于理论水平,公用工程消耗更低,相对于传统的设计,其投资更低。

当代尿素生产,不论是用哪种流程,基本由六个工艺单元,即原料供应、尿素的高压合成、含尿素溶液的分离过程、未反应氨和二氧化碳的回收、尿素溶液的浓缩、造粒与产品输送和工艺冷凝液处理,其基本过程如图所示。原料CO2和NH3被加压送到高压合成圈,反应生成尿素,二氧化碳转化率在50%~75%范围,此过程被称为合成工序;分离过程与未反应物回收单元承担着把未转化为尿素的氨和二氧化碳从溶液中分离出来,并回收返回合成工序,因此这两个单元被统称为循环工序;最后在真空蒸发和造粒设备中把70%~75%的尿素溶液经浓缩加工为固体产品,称为最终加工工序。

尽管尿素生产的基本过程相似,但在具体的流程、工艺条件、设备结构等方面,不同工艺存在一定的差异。迄今世界各地的尿素工厂,绝大多数都是由几家工程设计公司所开发设计的,已形成几种典型的工艺流程,典型的有荷兰斯太米卡邦(Stamicarbon)公司的水溶液全循环CO2气提法、意大利斯那姆(Snamprogetti)公司的氨气提法和蒙特爱迪生集团公司的等压双循环工艺(IDR)、日本三井东亚—东洋工程公司的全循环改良“C”法和改良“D”法及ACES法、美国尿素技术公司UTI的热循环法尿素工艺(HR)等。但不论是哪种工艺流程,生产过程中主要原料NH3和CO2的消耗基本上是相同的,其流程的先进与否主要表现在公用工程即水、电、汽的消耗上。尿素生产流程的改进过程,实质就是公用工程消耗降低的过程。

水溶液全循环法

20世纪60年代水溶液全循环法取得了成功。我国的中型尿素厂均属此类。另外,荷兰的斯太米卡邦(Stamicarbon)水溶液全循环法及日本三井东压溶液全循环改良C法等亦属此类。工艺原理基本上是将未反应的氨和二氧化碳经减压加热分解分离后,用水吸收生成甲铵或碳酸水溶液再循环返回合成系统。这种方法主要应用在中、小氮肥企业。水溶液全循环尿素工艺生产装置的静止高压设备较少,工艺可靠、设备材料要求不高、投资较低。但是水溶液全循环法能耗、物耗高,放空损失大,规模小问题十分突出,改造增产潜力较大。

Stamicarbon二氧化碳气提法尿素工艺

CO2气提法是在水溶液全循环法的基础上改进的。与后者相比,省去了1.7-2.6Mpa压力下操作的中压循环部分,从而去掉了中压甲铵泵。从美国凯洛格公司引进的1620t/d尿素装置,从法国赫尔蒂公司引进的1740t/d尿素装置,以及由我国原化工部第四设计院和荷兰大陆公司联合设计的1740t/d尿素装置均用了CO2气提法尿素生产工艺。其中中荷尿素装置用的是改良型CO2气提法,相比美型、法型尿素装置,在工艺流程上略有一些改进。

消耗定额(保证值,以1吨尿素计)

Snamprogetti氨气提法尿素工艺

意大利斯纳姆普罗盖蒂(Snamprogetti)公司创立于1956年,在60年代初开始尿素生产的研究。1966年第一个建成以氨做为气提气的日产70吨的尿素装置。早期第一代氨气提法尿素装置,设备用框架式立体布置,氨直接加入气提塔底部。在70年代中期,改进了设计,设备改为平面布置。而且也不向气提塔直接加入氨气,这就是所谓的自气提工艺或称为第二代氨气提工艺,是目前用的方法。

消耗定额设计指标(以1吨尿素计)

从各种工艺流程消耗来看,水溶液全循环法无疑是消耗量最大的。水溶液全循环法与气提法相比能量利用不合理,消耗较高,流程较长,近几年新建的大中型厂已很少用该工艺。CO2气提法高压圈操作压力最低,无中压系统,流程短,设备少,生产稳定,消耗较低,投资较少,在国内有丰富的设计、设备制造和生产经验,且用脱氢技术,从根本上杜绝了生产中的爆炸危险性。氨气提法工艺先进,消耗低,无高框架结构,无爆炸危险,但该工艺需购国外专工艺包,装置不能国产化,设备制造周期长,故不用工艺。

中国尿素市场

当下,用“四面楚歌”,来形容中国氮肥市场,是再恰当不过的了。

继煤炭、钢铁行业供给侧改革后,2016年,农业领域也开始掀起一场浩浩荡荡的供给侧改革运动,整一年,籽粒玉米已调减3000万亩左右。2016年10月,我国尿素出口被取消优惠政策,中国尿素出口优势丧失,出口大量暴跌。而中国的尿素市场价格也在2016年8月降到了10多年的最低水平,1100多元/吨,售价和成本严重倒挂,企业开工率直线走低。目前还有约500万吨产能处于“僵尸”状态,僵而不死。

进入2017年,根据刚刚结束的两会精神,要继续调减玉米种植面积,累计调减总量争取达到4000万亩。这也意味着,我国北方“镰刀弯”地区等非优势主产区,将被继续调减1000万亩种植面积。而种植面积的缩减,意味着,国内尿素需求进一步持弱。

同时,今年年初,国家发布《开展水果蔬菜茶叶有机肥替代化肥行动方案》,3月初各地开始申报试点和公示,替代化肥开始行动。据估算,我国果树、蔬菜氮肥施用量约占氮肥农业消费的36%。这个行动方案的实施,将在不久的将来对氮肥消费带来很大影响。

因此,从众多信息面来看,我国农业用氮肥需求已经进入平台期,未来不仅不会明显增长,还有可能逐渐下降。但是非农用尿素需求还是有增幅空间的。2017年,工业尿素需求方面将继续保持增长。人造板企业开工情况好转,三聚氰胺盈利较好,开工转好,有新增产能;另外,由于环保力度加强,预计火电脱硝和车用尿素的用量也将持续增加。据数据了解,2017年尿素表观消费量预计5150万吨,较2016年减少3%。

那从供给端来看,2017年尿素行业将继续去产能,2016年,我国尿素就已经退出产能433万吨,今年将继续关闭尿素产能300万吨,未来我国有效产能约为7555万吨。但相对于国内5150万吨左右的需求量,不考虑产品出口,产能仍过剩35%。

从尿素生产成本端来看,由原材料价格增长所引起的尿素生产成本的提升,有可能会对尿素价格有所支撑。能源方面,预计2017年煤炭价格将保持平稳或略有上涨,预计供暖季结束后,天然气供应紧张局势将缓解,部分气头尿素企业会恢复生产,但气价仍居高不下。而电价方面,预计2017年将保持平稳,部分地区或有微幅下调。

另外,甲醇和液氨等化工产品行情看好,对尿素市场具有积极的推动作用。

值得关注的是,2017年国际原油市场或将出现供需拐点,油价回升将成为大概率,油价回升将推高国外天然气价格,虚弱国外气头氮肥的竞争力,并且由此传导甲醇、合成氨下游化工产品价格的上涨,进而支撑国际氮肥价格。

届时,我国尿素出口或将迎来利好。

因此,尿素市场整体处于供需同减,但依旧是供大于求的现状。但2017年尿素市场行情和企业效益将好于2016年。在去产能进一步推进,过剩得到缓解的情况下,我们仍需关注原材料价格走势、电力成本、除农业外新增尿素需求。

我国尿素生产地区分布

从我国尿素生产分布情况而言,大部分企业集中在粮棉主产区和原料集中地。随着近几年尿素行业的不断发展,我国尿素产能分布情况也发生了较大的转变,原有的粮棉主产区(东三省、山东、河南、河北、安徽、江苏、两湖、江西)尿素产能在逐渐减少,而内蒙古、新疆等地产能出现急剧增加。从产能分布情况看,山东、山西、内蒙、新疆及河南已成为我国尿素主要生产区域。

占据的山西、内蒙古等地与远离的福建、湖南、广东等地的尿素生产成本相差300元/吨。

中国尿素的出口情况

2016年我国尿素出口887万吨,较去年降35.5%。出口下滑是2016年压制我国尿素价格的主要因素。由于我国一直对尿素实行各类补贴,导致出口竞争力很强,相应我国的产能扩张很多也是面向出口市场。

但过去两年,国外低成本产能投放已经过了峰值,使我国出口市场的急剧萎缩。甚至全球尿素最大进口市场印度的进口价格甚至低于我国市场价,出现10年未遇的价格倒挂,这也倒逼我国尿素景气跌至冰点。

另外,根据美国农业部发布的种植意向报告预测,今年美国种植面积玉米将比去年下降2400万亩,大豆增加2700多万亩,小麦下降8.3%,水稻下降17%,棉花面积略有上升,这种种植结构的调整必然引起尿素需求的下降,相信这种情况正在欧洲、甚至是在全球发生。

但是,北美气价上涨也会改变其比较优势,使其重新成为高成本产能,预计尿素出口明年将会止跌,如果未来80元/吨的出口关税还能再降低甚至取消,我国煤头尿素成本将重新获得全球比较优势。

我国尿素成产成本差异

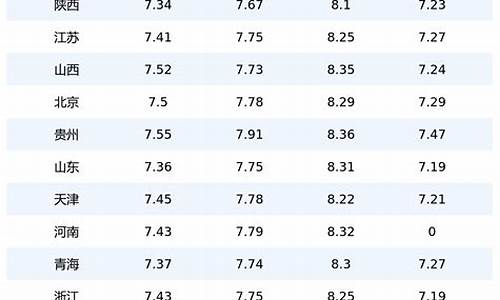

从尿素生产成本来看,气头成本将大幅上升。国家对化肥用气价格一直有较大补贴,气价一般比工业用气价格低0.4元/方以上。测算下来,西北、川渝地区气价较低,成本在1000元/吨以下;其他地区气价都较高,成本大约在1300元/吨以上,并不具备经济效益。但是随着2016年11月,国家明确取消化肥优惠气价,预计未来化肥用气成本将上涨至少0.4元/方,对应尿素成本将上涨280元/吨以上。按照目前价格,除了西北和川渝地区的产能还能有一定毛利外,其他产能都彻底失去竞争力,影响产能在1000万吨以上。

固定床将大量退出。煤头分水煤浆和固定床法,两者最大的区别在于煤气化过程的工艺不同,水煤浆用煤单耗更高,但用的是烟煤,比固定床用的无烟煤单价便宜,耗电也比固定床少。由于各地区煤价差异较大,煤头的成本也差别很大,一般来说同一地区固定床的成本比水煤浆法要高200元/吨左右。目前固定床普遍处于亏损,甚至亏现金流状态,认为未来这部分产能也可能大量退出。

当前尿素行业的两极分化已经非常严重。40万吨以下的小产能淘汰量较大,2016年关停的40万吨以下小产能总计700万吨,其中固定床605万吨,气头95万吨。而大型尿素企业仍保持较高的开工率。

一般情况下,小企业生产成本较高,过去几年尿素行情一般,本身并没有积累资金来抵御行业波动,目前极端情况下只能选择停工来止损;中部地区在环保要求下开始关停小型锅炉,以河南为例,10万吨以下的锅炉都被要求关闭,切换成天然气或电力,成本也因此大幅上升,小企业只能被迫关停。

中国未来尿素格局?由于天然气还会继续追涨,所以煤炭将成为未来尿素生产的主要原料。未来三到五年,中国天然气生产尿素的将会跟用油生产尿素的企业一样,退出尿素行业。由于地理位置的差异,长江以南尿素企业基本要关闭,将以进口为主。

中国尿素行业将会产生新的格局。新疆、内蒙,包括东北有煤的地方,尿素企业将会异军突起。山西煤炭开成本高(因为快开完了),而新疆基本上煤炭是免费的,用新疆的煤生产出来的尿素成本完全成本是600元,在新疆天然气生产出来的吨成本是1600元,吨价相差1000元,如果运输好了那么新疆最有优势。但是,敢于在新疆设厂的肯定是大企业,小企业做不了。在新疆戈壁滩上必须建个资本平台,三年内至少要投资200亿元。在戈壁滩,尿素成本虽然低了,其他成本投入都非常高。

国际尿素市场

全球尿素产能约为2.08亿吨,需求量为1.85亿吨(产能过剩情况严重),开工率为89%。其中,我国和印度产能最大,占比为40%和16%,基本都以煤头产能为主。其他地区如中东、北美和俄罗斯等产能大国都以天然气为原料。

全球尿素贸易量每年总计4700万吨,占总需求的25%,主要进口区域为美国、印度、非洲和拉美,出口国则为中国、中东和俄罗斯。过去两年最大的产能增长来自于北美和北非,总计增长了859万吨,大量减少了原本的进口,压迫全球剩余出口产能向印度聚集。印度在我国尿素出口占比中高达70%。

2017年,国外尿素新增产能616万吨,其中美国的两套装置160万吨尿素产能预计上半年投产,其他几套设备也将陆续投产,必然会影响国际市场,挤占我国出口市场。预计,2017年中国尿素出口量约700万吨。近期国际方面利好仍不明显,我国尿素出口难有起色,印度方面新一轮尿素招标仍未确定。

尿素与煤炭、石油、天然气的联动关系

天然气、煤炭、石油是工业上生产尿素的三大原料,通常被称为气头、煤头、油头三类。通常,尿素与这些原材料涨跌紧密关联。从下图煤炭与尿素价格走势来看,2016年下半年,国内煤价一路上涨,作为尿素传统工艺原料的无烟块煤价格几乎翻倍。煤价大涨自然也是后续尿素跟进成本价格猛涨的主要原因。但是,后期随着国内煤价下滑,尿素成本支撑已被看空。部分尿素企业选择回调报价,市场心态正在随之转变。而相对于原油,根据皮尔逊公式计算,近三年国际原油与尿素价格相关系数高达0.85。

因此,尿素期货上市,将为更多投资着提供更多的投资选择。投资家也将继续跟踪尿素期货上市的任何进展工作。

俄罗斯经济政策分析

2020年7月21日,俄总统普京签署《关于2030年前俄罗斯联邦国家发展目标的法令》,确定了为使俄罗斯实现突破性发展、增加国家人口、提高公民生活水平、创造舒适生活条件以及发掘个人才能的重点任务目标。9月23日,俄正式批准《俄国家经济复苏》草案并已准备开始实施第二阶段——取措施恢复消费需求、提高私人投资,在预算调整的情况下,这将确保俄GDP在2021年增长3.3%。俄希望2022-2024年不仅为了恢复经济,更是为了实现正在更新的国家目标而吸引私人投资。

2019年俄罗斯与中国双边货物贸易额为1106.5亿美元,增长2.2%。其中,俄罗斯对中国出口565.3亿美元,增长0.9%,占其出口总额的13.4%,提高0.9个百分点;俄罗斯自中国进口541.2亿美元,增长3.6%,占其进口总额的22.2%,提高0.3个百分点。俄罗斯对中国贸易顺差24.1亿美元,下降36.4%。截止到2019年12月,中国是俄罗斯第一大出口市场和第一大进口来源地。《中俄经贸指数报告(2020)》显示,2019年,中俄贸易指数总体呈现平稳上升态势,较2018年上涨12.66%。从中俄经贸指数(月度)来看,1月份肺炎疫情出现后,中俄进出口总额出现明显下降趋势,在2月份达到低点,随着疫情的逐步稳定,中俄贸易逐步恢复,进出口总额稳定上升。2020年第一季度,中俄贸易额达到253.5亿美元,同比增长3.4%,增速在中方主要贸易伙伴中排第二位。

中投产业研究院发布的《2020-2024年俄罗斯投资环境分析及前景预测报告》共十八章。首先介绍了俄罗斯基本情况与投资环境,接着深入分析了俄罗斯经贸发展、中国投资合作情况以及俄罗斯重点区域投资机会。随后,报告对俄罗斯汽车、钢铁、机电、农业等领域的投资机会做出细致透析。最后,报告阐述了俄罗斯外商投资的政策法规、税收制度、外国企业在俄罗斯设立与人员进入程序以及中国企业在俄罗斯投资的风险及注意事项。

本研究报告数据主要来自于国家商务部、海关总署、俄罗斯联邦统计局、俄罗斯联邦驻华大使馆、中投产业研究院、中投产业研究院市场调查中心以及国内外重点刊物等渠道,数据权威、详实、丰富,同时通过专业的分析预测模型,对行业核心发展指标进行科学地预测。您或贵单位若想对俄罗斯投资环境有个系统深入的了解

俄罗斯为什么要誓死保卫叙利亚

表面上看,俄罗斯挺叙的理由很简单:叙利亚是俄罗斯在中东的几乎唯一盟友,盟友受难,俄罗斯当然要挺身相助。

这当然是符合逻辑的解释,但远远不是全部原因。

为什么这么说?

俄罗斯帮叙利亚当然是再正常不过,但帮到直接出兵相助的地步,这个就有点夸张了

自打苏联解体,俄罗斯国力大衰,已经甚少对外军事干涉。眼下俄罗斯的处境并不好,不仅被美欧经济制裁,油价的下跌,也更使其财政举步维艰,在这个时候,俄罗斯突然在叙利亚挑事,这多少有些不合情理。

当然,如果是俄罗斯被逼到墙角,那出兵倒也说得过去。比如08年时,俄罗斯便因地缘政治上的退无可退,所以选在北京奥运期间出兵格鲁吉亚。只要但凡只要还有转圜之余地,俄罗斯一般是不会选择出兵这种极端解决方式的。

那么,是叙利亚对俄罗斯太过重要,以致绝不能丢弃?

叙利亚位于中东腹地,周边的以色列、沙特、土耳其,正是美国在中东的三个最主要的盟友和战略支撑。如果俄罗斯有意经略中东,那以叙利亚为基地,可以同时对三国构成威胁,起到中央突破、四面开花之效。从这个角度说,叙利亚之于俄罗斯,确实有着非同一般的战略价值。

但问题是,这种价值,并不是任何情况下都会显现出来的。具体来说,俄罗斯要想让叙利亚这颗棋子发挥其价值,前提条件是——它本身决定强势进取中东。

可是,即便是在苏联最鼎盛的时代,中东也是美国势力主导,俄罗斯从没有在这块土地上取得过什么战略性突破。现在的俄罗斯,国力与当年的苏联已相差万里,而且最近又深陷困境。这也就是说,至少在现在,以及可预期的将来,俄罗斯绝无进取中东,与美国一较短长的可能。

如果俄罗斯不进取中东,那叙利亚基本上就是一颗废子。毕竟叙利亚与俄罗斯并不接壤,又被美系三大盟友包围,自身实力也在三国之下——这也就是说,在没有强势外力相助的情况下,它自己是绝无挑战美系秩序之力的(实际上,苏联解体后,阿萨德——巴沙尔也确实很老实,很少对外煽风点火)。

综上所述,只有当俄罗斯在中东取“攻势”时,叙利亚才有价值。而现在的俄罗斯,明显是取守势——保住残余的地缘影响力不被美系鲸吞就不错了,至于攻,那是绝无可能。

当然,俄叙“同盟”本身也是苏联当年的政治遗产之一,俄罗斯哪怕就是出于守的考虑,也有帮它的必要。但由于叙利亚现有价值有限,俄罗斯的这种帮,本身也应该是有节制的,不至于帮到直接出兵的份上——可做比较的是,苏联解体后,大批俄罗斯盟友甚至加盟共和国都叛投美国,俄罗斯也并没有因此出兵,甚至这两年热火朝天的乌克兰,俄罗斯也只是用志愿军的形势来干涉,在正式出兵方面一直保有节制。

连乌克兰这么性命攸关的地方,俄罗斯都强忍着不出兵,为啥在叙利亚却开了荤?

这就引出了第二种通常意义上的解释——以叙利亚方向的施压,换取美国在乌克兰问题上的妥协。

这种围魏救赵的说法盛行一时,甚至有许多专家也持此意见。但在云石君看来,却并不是这么回事:

如果俄罗斯想在叙利亚问题上寻找筹码,那起码得有个条件——美国自身也深陷叙利亚。可问题是,美国虽然在政治上表态支持反对派,但在行动上并不热心,它不仅没有划定禁飞区,也没有大幅武装叙利亚反对派,实际上,真正对叙利亚反对派,包括IS提供支持的,主要是土耳其和沙特两国,美国不过是出了个吆喝而已。

美国之所以这样的原因,云石君之前的《地缘政治:美国为什么对打叙利亚不热心》一文中已经有说明,此处不加累述。但这样的格局,决定了,俄罗斯介入叙利亚,真正利益受损的是土耳其、沙特两国,对美国不仅没有任何直接伤害,反而会激化与土耳其、沙特的冲突,让本就深陷困境的自己更加雪上加霜——从这角度看,美国倒巴不得俄罗斯在叙利亚陷的再深些呢!

既不是要帮盟友,也不能直接威胁美国,既然如此,俄罗斯劳心费力的进入叙利亚,究竟有何图谋呢?在云石君看来,俄罗斯此举,主要是出于以下两个目的:

一逼沙特拉抬油价。石油出口对俄罗斯的重要性,大家都一目了然。尤其是当下,俄罗斯被美欧经济制裁,国家深陷困境,更是急需通过石油出口换取外汇收入,以维持国家运转,为与美欧的对抗提供支撑。

可是,自2014年年中以来,国际油价一路下跌,已由之前的100美元以上,直线下跌到今日的30美元左右,这给俄罗斯的打击可想而知。

而油价之所以下跌,除了全球经济低迷,原油交易市场的供过于求,也跟沙特的操纵密不可分。正是这个掌握全球原油市场话语权的土豪大国的坚持不减产,原油价格才会一路下滑,直至后来的冰点。

沙特这么做的目的,云石君之前在《地缘政治:沙特系列》中已有说明,简单点说,沙特糟糕的地理环境,决定了它必须要趁石油红利还在,冲突鸟不拉屎的阿拉伯沙漠,占领叙利亚、伊拉克、伊朗等相对优质的地缘板块,否则一旦石油枯竭,沙特将万劫不复。

沙特的这种做法,必然会招到相关国家的激烈反抗。尤其是伊朗和伊拉克,本身都是中东一流地缘大国,虽然因各种原因,这些年元气大伤,但毕竟底子还在,一旦恢复元气,沙特再想进取,必然会遭到他们的强势阻击。

所以,沙特要想成就大业,必须遏制两伊的战争潜能,而打压油价,则是最好的办法。两伊都是石油生产大国,不过伊拉克深陷战乱,伊朗刚刚被解除制裁,元气尚未恢复,此时打压油价,会严重阻滞他们的国力恢复能力。

当然,沙特自己也是靠石油出口维生的。这种打压油价,虽能打击敌人,但自己也会受内伤。不过沙特毕竟积累了几十年,财大气粗,一时半会儿的油价下跌还扛的住。在它看来,只要坚持几年,让两伊深陷困境无暇他顾,自己就能趁着这个机会,搞定实力最弱的叙利亚。取得这个阶段性成果后,再酌情限产保价,把油价拉起来就是了。

不得不说,沙特的这个如意算盘打的还是不错的。只不过俄罗斯的介入,打乱了沙特的步伐。随着它的进入,叙利亚局势逐渐改观,沙特支持的IS等反势力被严重削弱,巴沙尔则稳住阵脚,开始收复失地。

这对沙特的打击是巨大的——这些年的投入,因俄罗斯的介入,而面临打水漂的风险。

当然,沙特也可以重头再来,甚至正面与俄罗斯的对抗。但之前云石君也说了,沙特本身也是靠石油续命,油价跌到这个份上,沙特实际上也是内伤严重,只是咬着牙苦苦支撑。现在再重头再来,沙特未必还有这份财力,至于跟俄罗斯对抗——俄罗斯虽然麻烦缠身,但毕竟是世界级大国,家底,尤其是军事实力,远非沙特这个土货可比。跟它正面冲突,沙特的财政更是承担拿不起。

这也正是俄罗斯的打算。通过出兵叙利亚,摧毁沙特这几年的成果,这个石油土豪战略受挫又一时无力翻身,接下来就只能与大家合作限产,拉抬油价,俄罗斯的经济窘境就有了转机。

当然,俄罗斯也可以坐视不理,任由叙利亚败亡。只要搞定了叙利亚,达到了阶段性战略目标,沙肯定会重新拉抬油价——毕竟油价老这么低,它也顶不住。

只是,俄罗斯不可能这么做。且不说叙利亚是自己盟友,而沙特是美国在中东的战略基石,这么做只是割肉资敌。而且即便沙特一时性的抬升油价,但接下来,为了打击两伊,它依然会根据自身战略部署,随时将油价再打压下去——这等于是在自己头上安了个定时。

所以,权衡得失,还不如直接出兵叙利亚,逼沙特就范来的实惠。

而出兵叙利亚,还有可能为俄罗斯谋取更大的利益:

俄罗斯出兵叙利亚,最受伤的便是土耳其和沙特两国。而与此同时,叙利亚和两伊这三个什叶派执政国家则大火其利——什叶派三国与土沙有着结构性地缘矛盾,而且沙特的打压油价,又直接影响到了两伊的复苏。俄罗斯此次出手,对三国而言等于是天降甘霖——这会极大拉近俄罗斯与什叶派三国的距离。

这对俄罗斯来说十分重要。自打苏联时起,俄罗斯就有意在中东配置亲俄势力,但这些年下来,除了个叙利亚,其他的一无所获。像伊拉克,长期在美俄之间打太极;至于伊朗,由于跟俄罗斯的中亚、南高加索势力范围大面积接壤,对这个北方强邻有着天然的畏惧,所以即便受美国长期制裁,也一直只和俄罗斯有限度合作。

而俄罗斯的出兵,将极大的增进两伊对俄罗斯的好感。而且从长远看,沙特与土耳其都有在中东拓展势力范围的图谋,叙利亚和两伊作为沙土两国的觊觎对象,势必会内部加强联合,外引俄罗斯为援——这意味着中东有可能出现一个亲俄的什叶派联盟。

如果这个联盟果真成了气候,俄罗斯将从中收获巨大的好处

首先,将有力的改变全球原油市场的格局。众所周知,全球原油交易市场的话语权一直由沙特为首的海合会把持。而沙特在历史上,多次用操纵油价的手段打压俄罗斯,最著名的就是,上世纪80年代,沙特在长达10年的时间里,长期让国际油价打压在低位,这对苏联造成了巨大的冲击,并成为其最后土崩瓦解的一大原因。

对此,俄罗斯当然是恨的咬牙切齿。但也一直无计可施。但如果能将伊朗、伊拉克这两个欧佩克石油生产大国联合起来,三个石油生产大国同步进退,将会对沙特的垄断话语权地位构成极大冲击——这对俄罗斯的好处是不可估量的。

其次,将改变中东地缘政治格局。两伊是中东第一流的地缘大国,叙利亚虽然弱些,但也是阿拉伯世界的地缘中枢。虽然眼下,这三个国家都各有各的难处,但他们地缘潜力决定了,一旦这三个国家恢复元气,并在什叶派的旗帜下联合在一起,其蕴含的能量将十分惊人,再加上俄罗斯在背后的支持,这个什叶派之弧有能力对他们三国的共同敌人——同时也是美国在中东的三大战略盟友——沙特、土耳其、以色列构成巨大的威胁。

一旦什叶派之弧压过了美系三国的风头,美国对中东秩序的主导权必然出现松动——这对俄罗斯来说当然是梦寐以求的。

当然,对此美国肯定不会坐视不理,可面对如此强大的地头蛇,美国要摆平也需费极大的功夫。在这种情况下,俄罗斯就有了和美国谈判的筹码,可以以自己减少对什叶派之弧的支持,换取美国在乌克兰问题上的妥协。

这便是俄罗斯的如意算盘。虽然出兵叙利亚本身,并不能直接帮助俄罗斯脱困,但通过出兵叙利亚后中东政局演化的操纵,俄罗斯却可以借什叶派之弧,达到这一目的。

而从后来的形势发展来看,俄罗斯的这种做法还确实收到了效果,去年2月底,在美俄的推动下,叙利亚与反对派武装达成停火协议,持续5年之久的叙利亚内战,总算由此出现转机。随后,叙利亚军节节反攻,反对派势力大幅萎缩。

美国如何做空黄金

世界的金融和产业的危机,最终都要产生信用危机。黄金的价格与信用是密切相关的,打压黄金的意义不仅仅在于黄金,更在于货币和货币背后的信用。黄金租赁是黄金清算体系的一个重要的创新,通过不断地租赁,在市场上的黄金也可以流通和衍生,等于创造出了大量流通中的黄金,这对于美国具有重大的意义。黄金租赁业务是美联储等西方央行秘密调控黄金市场的手段,也是衍生黄金信用的手段,是全用博弈的手段。 在上世纪90年代,黄金租赁业务的推出,有效打击了黄金价格,低廉的黄金价格和石油价格,对于急需外汇和国际货币硬通货的中国、前苏联国家、南非都造成了巨大困难。在黄金价格低迷信用不足的情况下,这些国家就不得不贱卖或者贱卖核心资产,中国很多当年都被贱卖现在却要高价买回来,西方在打压黄金的整个过程中方得利颇丰。 如今黄金的信用就更关键,因为在世界危机发酵、战争冲突风险加剧的情况下,一旦全球发生冲突,现在全球一体化的金融体系就要崩溃了,除美元以外各国的货币在国际间的信用都会降低到冰点,黄金租赁就是世界信用博弈的工具和手段。 利用黄金租赁占据信用制高点 如果美联储搞黄金租赁,则租赁给谁是问题的关键。 黄金租赁的权利不仅仅是收取一点租金,而是具备了做空黄金的能力,这对于央行干预货币市场具有举足轻重的意义,因为当今世界的货币处于印钞发行的过程当中,欧盟在推其货币稳定机制,美国在QE3、QE4,日本也在宽松,这些国家能够不断宽松的条件就是印钞以后标志性的商品不要涨价,要能够维持货币的信用,只要标志性的商品不涨价就能够有效抑制社会对于通胀的恐慌,就能不断地印钞下去,谁能够坚持到最后,坚持到其他国家印钞破局,谁就是胜利者。 衡量某种货币的信用之标志性的商品主要就是黄金和石油!美国已经通过页岩油气的概念以及对于中东的控制有效地控制了油价,而欧洲则通过利比亚战争控制了利比亚的石油供应,德国的优势就是当年苏联给东德的石油供应体系,因此石油价格是受控的,下面就是需要让黄金价格也受控。由于历史货币的认同和便于储藏保管的特性,黄金比石油更有天然和历史的优势。 如果要控制黄金,就要有做空黄金市场的筹码,央行直接打压会背上操纵市场的指责,但是央行的黄金租赁则神鬼不觉了。黄金越是在金融危机的情况下越具有货币属性,其信用意义越大,打压黄金市场价格实际就是占据信用的制高点来控制货币信用,会影响到汇率等多个层面,各国对于黄金价格的打击都是以本国货币的方式进行的,德国是欧元的主导者,最近德国要运回存在美联储的黄金从某种意义上关乎德国乃至欧元命运——如果市场出现问题,只要法兰克福能够有效做空黄金,社会就不会因此恐慌,否则社会就要持有黄金避险了。因此在希腊危机的情况下,希腊也是紧紧抓住黄金不放手的。 德国逼宫美联储 如果美联储的大量储备黄金用于了黄金租赁,那么美联储金库当中的黄金数量就有了大问题,德法要求运回这些黄金,则是对于美联储的一次逼空,美联储要收回租赁的黄金则市场要造成巨大的波动,这是国际资本新一轮的信用博弈。 美联储虽然可能出租了黄金,但是笔者认为黄金被美联储出租到如此严重的空仓,以至法德来看一下自己的黄金的数量都没有,这基本不太可能,因为美联储完全可以把仅有的黄金集中起来给德国央行查看,德国人是无权全面审计和要求查看其他国家的黄金的。因此美国的黄金应当没有那么危急,不给德法查看,不让德国运回黄金,应当还有更深层次的博弈需求,这个需求应当是与国际金融博弈有关的,这是博弈国家间的信用,黄金本身也是金融产品和货币,这里有美联储的权威性。如果德国怀疑美国信用可以查看的先例一开,世界各国都如此,美国的权威和霸权就不复存在了。 德国央行运回黄金,目的就是拿到持有黄金和黄金租赁的权利,在黄金可以租赁的情况下,即便名义上持有黄金,但如果黄金不在自己手上,差别也是巨大的。对于把黄金存在美联储的其他国家央行来说,就算美联储同意你租赁黄金,且美联储也没有把你的黄金透支租出,你要租赁黄金做空的珍贵信息起码也要泄露给美国人,况且时效性也差,要到美联储办手续,不能立即进行操作,还要看美国人的脸色;同时美国人还可能在市场上利用对冲工具进行针对性的操作,尤其是当今欧元和美元处于竞争地位的情况下,被美国人拿住命脉是非常难受的,更何况黄金租赁给谁的选择权利是有利益输送的。因此德国急需掌握金融市场上的主动权,从美联储运回黄金,这是限制美联储黄金租赁可能性的手段;所谓的安全性考虑,笔者认为借口的因素更多于真正的安全问题。 德国不仅仅从美国运回黄金,还要从法国运回黄金,法国和德国在欧盟当中的竞争关系也是很重要的,德国运回黄金,是要争夺在欧洲操控黄金欧元价格的主导权,进而在欧洲各国的信用博弈当中占据主动。如果欧元与黄金的价格处于合理水平,欧元的信用就可以得到保障,欧盟就可以很好地宽松,尤其是欧元可能摆脱欧猪五国的包袱,成立核心欧元区的时候更是如此,这是与美元信用竞争的重要筹码。如果世界进一步发生信用危机,谁持有黄金就非常关键,黄金的清算体系是对于各国货币清算体系的一个替代,欧盟各国在发行欧元以后,各国的外汇储备基本没有多少,各国有的就是黄金,如果欧元突然出现了危机,黄金储备还在美国人手里,美国就有了主宰欧洲的决定权,这是欧洲人所不愿意的。 对于美联储而言,能够存储全球的黄金,能够把全球的黄金清算体系拿到自己手里,是美元能够称霸全球的关键,因为如果全球还有一个独立于美联储之外的黄金清算体系,那么这个体系必定与美元是信用竞争的关系,黄金带有天然的良好信用,对于不断印钞的美元就是噩梦,美元能够有霸权在于美国同时控制全球的黄金清算体系,而如果世界各国均将黄金从美联储运回,则美联储控制的全球黄金清算就不复存在。世界的黄金存储于美联储的背后是美国承诺布雷顿森林体系在国际市场上维持美元与黄金的比价,现在布雷顿森林体系已经破裂30多年,美国单方面让这个体系破裂是有违反当初协议的嫌疑的,因此各国想要拿回在美国的黄金储备也有一定的法理基础了。 因此德国要求运回黄金的行为,实际上是带头挑战美联储的黄金清算霸权,德国带头挑战,必然有后面的一系列想法而不单单是运黄金,在欧元发生危机的时候,欧盟建立自己的黄金清算体系作为替代和危机临时解决方案是可能的选择,我们不要忘记欧盟中德国是一直主张紧缩的,德国把黄金持有在自己手中,限制他国黄金租赁做空,尤其是德国这样的举动造成黄金的恐慌,会很好地支撑黄金的价格,打击做空者的信心,其对于市场信心的影响要大大高于真实的交易,在市场担忧美联储黄金存在大量亏空的时候,还敢大规模地做空黄金吗?在这里我们应当看到美国与欧洲以及德国的分歧。所以说,美联储控制黄金,美联储就占据货币信用的制高点,就控制了大宗商品价格,就控制金融世界。美国与全世界宽松货币,把黄金价格推到极高,然后租赁黄金给华尔街做空,美元升值,大宗崩盘,华尔街获得暴利,引爆中国经济。黄金暴跌再购买黄金还给美联储。

[免责声明]本文来源于网络,不代表本站立场,如转载内容涉及版权等问题,请联系邮箱:83115484@qq.com,我们会予以删除相关文章,保证您的权利。