外国油价调整时间_国内外油价

1.国内成品油价格或迎来八连涨,为何一直涨个不停?

2.沙特上调出口亚洲原油价格,国内油价又会上涨了吗?

3.七十年代的美国经济是什么梗

4.7月份油价还会下降吗

国内成品油价格或迎来八连涨,为何一直涨个不停?

3月4日零时,2021年国内成品油价新一轮油价调整窗口开启,汽油每吨上涨260元,柴油每吨上涨250元。累加2020年末的调整,国内成品油价格迎来“八连涨”。

根据近期国际市场油价变化情况,按照现行成品油价格形成机制,我市自2021年3月4日零时起,将上调汽油柴油最高零售价。那么油价上涨什么时候是个头呢?

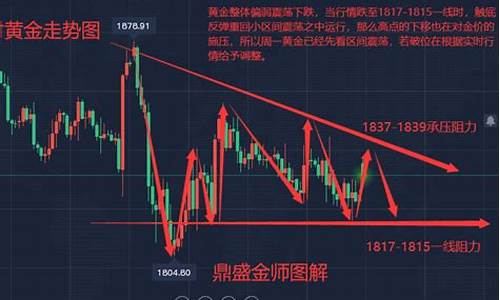

一、国内油价八连涨?根据界面网的报道,3月1日为本轮调价周期第八个工作日,大宗商品资讯机构金联创监测的数据显示,截至当天,国内参考的国际原油品种均价为64.45美元/桶,变化率为8.33%,对应汽、柴油零售限价上调280元/吨。

隆众资讯监测的数据显示,当天国内参考原油变化率为8.17%,对应汽、柴油零售限价上调270元/吨。本计价周期内,美国寒潮天气导致得克萨斯州二叠纪盆地原油产量下降,美国原油库存大幅减少,加之多地疫苗接种进程良好,国际油价一路走高。

受此影响,国内参考的原油变化率一直在正值范围内波动。隆众资讯油品分析师李彦对界面新闻记者表示,预计3月3日调价当天,国内成品油调价对应的上调幅度将达290元/吨。

卓创资讯认为,本周期内,在沙特减产执行较好、美原油产量降低等利好消息提振下,国际原油呈现不断上涨走势。国内参考的原油变化率处于正值区间内不断上升,故本轮成品油零售限价将迎来自2020年11月19日以来的“八连涨”。

根据测算,截至3月1日收盘,国内第9个工作日参考原油变化率为7.19%,对应汽柴油上调270元/吨,折升价,92#汽油及0#柴油将分别上调0.21及0.23元/升。

二、油价大涨啥时候是个头?我们看到油价已经开始了第8个连续大涨了,大家都在说这油价连续上涨到底是怎么回事,我们到底该怎么看待当前的油价上涨,未来还不会会不会接着涨上去?

我们之前已经说过,中国的成品油价格实际上是和国际油价密切相关的,虽然不是完全标准一致的浮动,但是基本上是属于一个相互关联的关系,每隔一段时间成品油上涨和下跌的结果就会在我们日常的油价中体现出来。

所以在这样的情况下,当前油价的大涨实际上和成品油价格有着密切的关联度,由于国际油价处于一个比较强劲的上涨区间之中,实际上带动了整体成品油价格的上涨,所以我们在判断当前油价的情况的时候,一定要以国际油价为参考标准,所以这件事的分析就变成了国际油价的分析。

三、那么国际油价我们到底该怎么看呢?首先,当前国际油价实际上依然处于需求较为萎靡的状态,但是随着天气的逐渐转弱,我们看到的传播实际上也开始逐渐受到抑制,这对于整个世界的需求来说将会是一个比较好的消息,只要经济能够恢复需求就能够有比较好的发展,所以未来的需求将会有一定的上涨和回暖,这是一个很正常的现象。

其次,我们看到国际油价的供给当前,全世界最大的原油出产国,也就是美国实际上处于原油供给不足的状态,受到极端恶劣天气的影响,美国的最主要产油区德克萨斯到现在为止都没有完全恢复正常,特别是石油的运输管道和石油的开厂之间都没有形成有效的连通,所以国际石油的供给当前依然处于一个非常大的问题状态。

第三,从欧佩克的角度来看,当前欧佩克的主要成员国实际上也都处于减产的区间之中,面对着欧佩克主要成员国的减产趋势,实际上到现在为止依然没有看到各国恢复生产的架势,几大产油国,无论是沙特还是俄罗斯,实际上依然处于一个相对减产的区间之中,所以我们可以说国际油价当前依然在欧佩克的控制范围之内。

所以,我们综合一下供给和需求就会发现当前需求相对回暖,但是供给依然不足,最终导致的结果就是国际油价的上涨,所以我们成品油的价格还会有一定的上涨区间,除非未来实现了说需求的进一步下滑,或者说供给的进一步增强,才有可能让国际油价进入下行通道。

沙特上调出口亚洲原油价格,国内油价又会上涨了吗?

进口原油价格上涨会致使国内油价出现明显的上涨幅度。

国内每年都会大量进口沙特的原油,这也使得中国和沙特之间的原油贸易往来非常的紧密,因此沙特的原油价格波动也会给中国的油价造成直接的影响。因为原油成本价格的上涨,必然会使得原油在提炼过程中存在着更高的成本,而提高油价价格就是为了适应国际油价波动。不过从长期来看,我并不会觉得沙特原油涨价会给国内油价带来更多的不稳定因素。

一、国内油价上涨也和经济恢复有一定关系。在经济快速恢复的时候,燃油价格也恢复到了正常的水平。因为经济恢复的阶段需要大量的石油作为支撑,所以这也使得国内的原油消耗要比经济低迷的时期大得多。因此为了缓解石油的供应压力,适当的调整油价也能够避免出现能源短缺的问题。

二、沙特上调原油价格只会造成短期波动。沙特的原油价格并不会一直维持在高位水平,因为维持在高位水平也会造成沙特原油的竞争力下降,因此沙特会根据国内外局势变化以及全球经济变化来适当的调整原油价格,只有这样,才能够让沙特始终获得最大的利益,而沙特的原油并不是中国的能源唯一通道,所以中国也并不会害怕沙特的原油价格上涨而对经济造成重大打击。

三、国内油价只会进行保护性的上涨。虽然有很多人吐槽国内油价在国际油价下跌的时候不能够与国际油价下跌接轨,但是国外油价上涨的时候,国内油价的上涨幅度以及频率也并不会和国际油价的上涨幅度接轨。因此国内油价的上涨只会根据国内的经济发展来进行变化和调整,所以我们并不需要担心国内油价会出现大幅度的上涨。

当然对于消费者来说,油价长期保持在低价状态对于我们的生活会有着很多的好处,但是油价低迷对于全球经济发展和恢复同样会造成很大的影响。因为全球油价长期低迷也就意味着全球经济一直处在非常糟糕的状态。

七十年代的美国经济是什么梗

二十世纪七十年代——美国经济滞胀史

滞胀的成因

科技发展正处低潮、出口贸易份额下降、实体经济缺乏增长点是根本原因。

扩张性财政政策和处于转型期的货币政策不但没有刺激经济增长,反而如“火上浇油”。

美元持续贬值、油价高企和粮食紧缺推动了本来就高企的通货膨胀。

滞胀的影响

滞胀对私人投资造成了极为负面的影响,大量企业倒闭,工人失业,经济增长停滞。

在整个滞胀期间美国股市经过了 6 轮调整,股市走熊先于经济衰退,而股市起稳也先于经济起稳。

在西方经济体遭遇滞胀的同时,美国信贷扩张反而促成了欠发达国家的经济发展及世界贸易的扩张。

走出滞胀

经过里根的结构性财政政策和紧缩性货币政策,美国于1983 年迎来经济增长高峰,此轮滞胀历时13 年。

经济学上的“滞胀”是指生产停滞、失业率增加和通货膨胀并存的经济现象。生产停滞是经济滞胀的一个重要表现形式。由美国学者D.格林沃尔主编的《现代经济词典》把停滞解释为:“实际产量或收入不变、下降或虽增长但大大慢于所能达到的增长速度”。因此,滞胀时期的生产停滞并不是仅仅指资本主义经济周期中危机阶段生产的下降和停滞,它是一种跨越经济周期长期存在的现象。因此,上世纪10 年到1982 年美国所经历的经济危机及经济缓慢增长阶段基本上属于“滞胀”阶段。市场上普遍认为美国当时的滞胀以及此后爆发的经济危机主要是由能源价格上涨所致。如今,石油价格又再度高企,“次贷”危机愈演愈烈。美国是否又会重新回到经济衰退与通货膨胀并存的两难境地?以史为鉴可以知兴替,本文就滞胀起因、滞胀对股市及全球经济的影响以及如何走出滞胀等话题展开讨论,希望能给读者以启发。

10-1982 年美国“滞胀”成因

在“滞胀”阶段,美国共经历了 4 次经济危机(按照NBER 的统计资料,经济谷底分别为10 年11 月,15 年3 月,1980 年7 月,1982 年11 月)。这几次经济危机期间,在生产下降和失业率猛增的同时,物价不但没有下跌反而普遍大幅度上涨,成为高通货膨胀率、高失业率和低经济增长并存的独特经济现象。

这种现象在美国经济发展史上较为罕见。二战后至10 年间美国共发生了四次经济衰退(按照NBER 的统计资料,经济谷底分别为1949 年10 月,1954 年5 月,1958年4 月,1961 年2 月)。经济衰退发生时,生产下降,失业增加,同时物价也会下降;危机过后,生产增长,就业增加,物价也会上涨。是什么导致了高通胀率与高失业率、经济不振同时存在?我们还应该从滞胀产生的原因说起。

缺乏增长点的实体经济是“滞胀”的根本原因

美国经济出现停滞始于 1969 年,当时的通货膨胀率约在5%左右。美国经济为什么会出现“停滞”?原因在于:

其一,战争对美国消费和经济增长的刺激正逐渐消失。比如五、六十年代美国工业高涨,得益于世界大战积累起来的被抑制的对固定资产、住宅建筑、耐用消费品的需求,以及朝鲜战争和越南战争的刺激。这些因素在70 年代以后已经逐步消失。

其二、科技发展处于低潮。20 世纪40 年代末,美国等资本主义国家率先掀起了以原子能和电子信息技术的发明与应用为先导的第三次科技革命,五、六十年代以来推动了美国工业的高速增长。但经过了近20 年的科技高潮后,到70 年代初,第三次科技革命的推动力已经明显减弱。

直至 70 年代末80 年代初,在第三次科技革命的基础上,全世界范围内以微电子技术、生物工程、新型材料、宇航工程、海洋工程、核能技术等尖端技术的应用为主要标志的新技术革命的新科技革命才再掀高潮。

其三、美国在世界市场上的出口贸易额开始下降。自1960 年代开始,由于经济全球化、区域化的发展,商品和生产要素国际间流动的限制大大减少,世界市场竞争加剧。1947 美国出口额占世界出口额的约三分之一,1948 年下降到23.5%,1960 年下降到18.2%,10 年再降到15.5%。1美国从11 年首次出现了13.03 亿美元的对外贸易逆差,此后,除了13、15 年为小额顺差外,其余年份均为逆差。

扩张性财政政策和处于转型期的货币政策直接推动了通货膨胀

扩大总需求的财政政策以及宽松的货币政策曾对 50 到60 年代发达资本主义国家经济的高速增长、失业率下降以及促使经济危机程度减弱和时间缩短,起了一定的作用。然而,在70 年代,扩张式的财政政策和货币政策却双双“失灵”了。

第一、财政政策为什么“失灵”?

第二次世界大战后,美国数届皆奉行赤字财政政策,不断扩大开支,借以刺激经济回升,提供大量就业机会。战后至1981 年为止的36 个财政年度,有27 个财政年度有赤字。预算内的财政赤字在16 年和1981 年分别创下了694 亿美元和739 亿美元的历史新高。在10 年至19 年的10 年中,的财政赤字预算达5128 亿美元。

为了弥补财政赤字,美国还发行了大量的国债。10 年国债额为370 亿美元,15 年国债额为5332 亿美元,1980 年国债发行额达到9077 亿美元。人均负担的国债额从1960 年的1572 美元增加到1980 年的3985 亿美元。联邦每年为国债付出的利息也从 1960 年的92 亿美元增加到1980 年的749 亿美元;利息约占每年联邦支出的10%左右。

扩张性的财政政策缘何失效?归根结底,是由于实体经济缺乏增长点。扩张性财政政策没有起到刺激经济增长的作用,反而如火上浇油般推高了通货膨胀。

第二、货币政策为何“失灵”?

自布雷顿森林体系崩溃后,美联储的货币政策逐步由价格目标向数量目标过渡。但是,受到凯恩斯主义的影响,美联储在实际操作中,仍是把利率作为货币政策体系的首要地位。因此,在此转变阶段,货币政策不稳定,再加上,高通货膨胀背景下,利率波动较大,最终导致了货币供应量过大。

具体而言,虽然10 年伯恩斯上任不久后就宣布以货币总量为供给目标,但是实际上却是以联邦基金利率为最终目标。每隔六个星期,联邦公开市场委员会就会重新制定各种货币总量的目标区间,以及与该目标区间所匹配的联邦基金利率。如果联邦基金利率高于或低于目标区间,就通过调整货币供应量的手法将联邦基金利率保持在目标区间内。因此,货币供应量往往会出人意外地螺旋式上升或者下降,极不稳定。

另外,选择利率作为调控目标,也有不利的一面。首先,虽然关于利率的信息每天都能得到,但不容易控制。其次,影响总需求的主要因素是预期的长期真实利率。所谓预测的长期真实利率,就是市场参与者通过在名义利率减去预期通货膨胀率来推测的真实利率。而恰恰在20 世纪70 年代,美国出现了比较高的通货膨胀。在这样高的通货膨胀时期,名义长期利率和总需求之间的关系既不稳定,也不能预测。

因此,在滞胀期间,美联储的货币政策没有能够帮助经济增长,反而由于货币供应量过大,被认为是推高通货膨胀的因素之一。

银行信贷业务扩张也对通货膨胀的产生起到了推波助澜的作用。

能源和食品价格上涨使通货膨胀直接上升至两位数

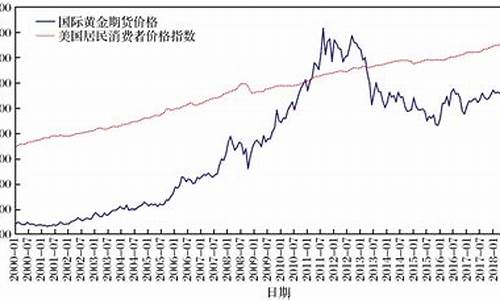

世人常常把上世纪 70 年代的经济“滞胀”归因为石油价格上涨。我们的研究也发现,石油价格大幅上涨与其后的经济衰退的确有着密切的关系。第一次石油危机发生于 13-14 年。十月战争爆发,欧佩克为制裁西方,联手削减石油出口量。国际油价从每桶3 美元涨到12 美元。而与此同时,西方发达国家的经济开始衰退。从13 年到15 年美国实际GDP 增长下降了0.7%。第二次石油危机发生于 19-1980 年。伊朗爆发革命,随后伊朗和伊拉克开战。石油日产量锐减油价骤升,从每桶14 美元飞涨到近40 美元;第二次石油危机也引起了西方主要工业国的经济衰退,19 年到1980 年,美国实际GDP 下降了0.23%。第三次石油危机发生于 1990 年。1990 年8 月,伊拉克入侵科威特,次年1 月,美国对伊拉克开战。三个月的时间,石油价格从每桶14 美元上涨至40 美元。从1990 年到1991 年,美国实际GDP 下降了0.17%。

为什么油价上涨会引起经济衰退的连锁反应呢?首先,生产率与石油价格关系密切,石油价格上涨会导致生产率下降。美国工业部门在19 世纪70 年代对石油的使用量达到高峰,石油价格上涨直接影响了使用石油为燃料和原材料的生产部门。

其次,石油价格的上涨直接推动了本来就高企的通货膨胀率。石油以最终消费品和中间产品这两种形式影响物价的走势。

除此之外,不仅是油价格上涨,食品价格也由于粮食紧缺而大涨,在一定程度上增加了通货膨胀压力。12 年,自然灾害席卷全球,世界粮食总产量比上年减少2.9%,许多国家发生严重的饥荒。前苏联在这一年到处抢购,大量进口,造成战后前所未有的粮食短缺。14 年世界粮食再次减产,紧缺状况进一步加剧。第二次石油危机出现之前的18 年,再次出现世界粮食短缺。

由于粮食供应不足,粮食价格上涨幅度较大,13 年和14 年,美国食品和饮料价格上涨幅度分别达到13.2%和13.7%;18 年和19 年,上涨幅度分别达到9.7%和10.7%。

布雷顿森林体系崩溃与美元贬值

石油价格的上涨从表面上看由石油危机所引发,但实际上也与美元持续贬值不无关系。15 年,美国与海湾国家相继签订协议,协议的主要内容只有一个:这些国家只用美元进行石油结算。石油价格由美元标注,这造成原油价格与美元汇率反向运动的逻辑关系。10 年,布雷顿森林体系崩溃后美元持续贬值,为油价上涨提供了充分的理由。

滞胀对全球经济的影响

滞胀对美国经济造成了致命的打击。一方面,美国工业经历了长时间的生产下降。13 年发生的经济危机使得美国的工业生产下降了15.3%,持续时间为18 个月;19年发生的经济危机使得美国工业生产下降了11.8%,持续时间约44 个月。另一方面,大量企业破产,失业率上升到战后历次危机的最高值。19 年发生的经济危机造成了近1.5 万家企业破产倒闭,失业率最高时达9.2%,失业人数约836 万。在19 年发生的经济危机中,企业倒闭、银行破产数和失业率都创出战后最高纪录。企业破产数量达25 300 家,失业率最高时达10.8%。此外,固定资产投资大幅下降、物价严重上涨都严重影响了美国经济发展。“滞胀”阶段是美国“二战”结束后最为艰难的一个阶段。从 1969 年12 月爆发经济危机,到1982 年12 月经济复苏为止,美国约有13 年的时间停留在滞胀的阴影下。平均每3 年多就有一次衰退,实际GDP 平均增长速度只有2.9%,而其它时期的经济增幅平均为3.87%至5.69%。与此同时通货膨胀率前所未有地高涨,年平均通货膨胀率达到10.46%,而美国战后各经济阶段的平均通货膨胀率为2.33%至3.54%。

“滞胀”时期美国各产业的表现

70 年代美国“滞胀”时期,各行业的表现不一。我们统计发现,大多数行业,特别是制造业表现较差;但是,具有定价权的上游行业和下游服务业,以及出现新的盈利模式的行业,增速明显能超越CPI 的涨幅。70 年代,美国增长最强劲的行业分别是掘业、农林牧渔、金融服务业、公用事业,平均年增速超过10%,远远超过CPI 的上涨。其中,掘、农林牧渔的年增长几次超过50%,主要是受益于石油价格暴涨和全球性粮食涨价。金融服务业的年增长也曾经接近20%,则是因为70 年代美国的银行业了出现新的盈利模式——国际业务的兴起。中东“石油美元”最终又存回了美国的银行,再加上美元持续贬值刺激不产油的欠发达国家来支付其国际收支逆差,因此,70年代美国的银行业处于信贷扩张、高杠杆、高盈利的丰厚时期,直至80 年代初债务危机爆发。

70 年代,美国温和增长的行业,包括,信息服务业、教育医疗业、房地产、住宿食品服务业、文化业等行业,扣除通货膨胀的因素后,基本实现正增长。信息服务业的增长主要是受到当时美国电信行业的垄断格局被打破,行业竞争机制刺激了居民对通信的消费增长。

70 年代,美国增长呈现停滞状态的行业涉及面较广,包括,制造业、交运仓储、建筑业、零售业、批发贸易等,主要是受到经济停滞、失业率高的影响。

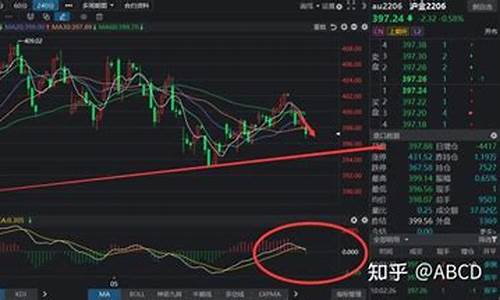

滞胀翘高全球能源和大宗商品价格通货膨胀导致了固定收益类资产贬值,经济衰退又拖累了股市上涨,缺乏投资渠道的资金开始涌入大宗商品市场。黄金作为规避通货膨胀的保值工具在1980 年创下了每盎司850 美元的高点。

滞胀对美国股市的影响

经济的衰退通常伴随着股市的下跌。我们分析了1942 年至1995 年股市的牛熊周期,发现这期间总共有8 次经济衰退,每次都伴随着股票市场走熊。股票市场走势是经济增长的领先指标,8 次经济衰退前的股市有7 次已经提前下跌已经提前下跌,而经济开始复苏前,股市一般会提前4 个月左右起稳。当然并不是每次股市走熊都与经济周期有关,14 次股市调整只有8 次与经济周期有关。信贷周期等其他因素也同时左右着股票市场的走势。

整个滞胀时期,股票市场经过了 6 次调整,约有一半的时间处于熊市之中。也就是说,1946-1995 年美国股市的14 次调整有一半是发生在滞胀时期的。滞胀严重影响了美国股市的发展13 年-14 年的股市大调整中,美国S&P500 下跌了近43.3%,为历次调整中最大跌幅。从个股的表现看,在70 年代股市调整时期,仍有部分行业的股票出现了一定的涨幅。比如,金融股、国防股、掘股和服务类股。总体来说,板块的走势还是与当时的行业景气度密切相关。

西方国家“滞胀”对全球影响——资金向欠发达国家巨额转移

虽然 20 世纪70 年代,西方国家都陷入了滞胀的局面,但是,美国信贷规模的持续扩张,也促成了全球尤其是欠发达国家的发展和世界贸易的扩张。国际业务的兴起至少可以追溯到13 年的第一次石油危机时机,主要由三方面因素促成的。

其一、资金。13 年,加速的通货膨胀与利率上调的不利影响无法支持美国银行正常的融资活动,导致了银行系统的演进走上了另外一条道路。当时石油涨价带来的巨额财富源源不断地流向了产油国,这些石油美元最终又存回了美国银行。缺乏正常融资渠道的银行一下子拥有了巨额的资金。

其二、需求。借款需求的产生与70 年代宽松的货币政策、过低的实际利率相关。宽松的货币政策,美元贬值,负利率降低了还本付息的费用,也间接增强了借款国的信用度。下跌的实际利率、扩张的世界贸易、不断提高的商品价格、再加上贬值的美元,这一切都鼓励了债务国,并给与他们增加负债额的机会。国际上,不产油的欠发达国家需要来支付其国际收支逆差,而产油国家则需要来支持经济扩张。适逢东西方关系缓和,美国银行成为信贷的源泉。

其三、利润。当时,欧洲美元市场不受管制,美国银行不必为自己海外分公司的债务保持最低的准备金。国际的利润相当的丰厚。

国际业务成为整个银行业务中发展最快的业务。加上各家银行争夺市场份额的竞争,对条件的要求就相应宽松很多。借债国为获得而提供的必要资料少得可怜,一些银行甚至不知道对象在其他地方的借款数额。就这样整个国际信贷市场迅速的发展起来。1982 年,墨西哥债务危机爆发后,国际信贷市场的发展才算告一段落。20 世纪90年代开始,私人资本才开始显著流入新兴市场。

美国如何走出“滞胀”?

以往当发生经济衰退时,在生产下降、失业率增加的同时,往往伴随着物价水平的下跌,正是由此实际情况作后盾,以通货膨胀率为代价换取失业率下降的凯恩斯主义经济政策才能大行其道。然而,此时情况却发生了变化。滞胀时期,异常的通货膨胀率和失业率同时发生,使得美国进退两难。

渐进的经济恢复政策

福特和卡特的两任都实行了渐进的经济恢复政策。16 年1 月,失业率为7.9%,福特设置了一条将失业率压制到1980 年时5.2%的经济路径。也就意味着在这段时间内,失业率每年需要下降0.6%。卡特总统在任职期间,也将这一目标路径沿袭下来。其具体措施是:一是减税以刺激经济上升;二是拨款举办公共服务事业;以增加临时工作位置。前一项措施虽然起到了一定的积极作用,但却扩大了预算赤字,从而加剧了美国依然存在的通货膨胀,以至于18 年又出现“双位数”的通货膨胀率;后一项措施则因拨款不多,以致收效不大。通货膨胀的上升导致卡特不得不将重点重新转移到治理通货膨胀上,用紧缩的货币政策,联邦基金利率在70 年代末甚至超过了10%。由于卡特在治理通货膨胀和刺激经济增长的问题上摇摆不定,货币政策时紧时松,也没有执行前后一至的战略。最终,卡特也在“滞胀”的阴影中下台。

稳定货币供给量和结构性财政政策

19 年沃尔克就任美联储,强力提升美元利率。高息的强势美元政策,吸引了大量的外国资本流入美国,将美国推入强势美元时代。1981 年,里根入主白宫,里根认为,国家对经济过度干预,限制了经济活力,是造成经济恶性循环的根本原因。为了对付"滞胀",里根改弦易辙,用了四个措施:稳定货币供应量、减轻税赋、缩减开支、减少干预。最为有效的两条是稳定货币供应量和减少干预。

首先,里根以控制货币供应量为主要目标,即使利率过高触发经济危机,也不放弃从紧的货币政策。里根在期上任初期虽然遭遇了严重的经济危机,但是稳定的货币供应量抑制了通货膨胀,使得通货膨胀逐步下降。到 年已经降到3.8%。其次,里根对企业实行的加速折旧政策和原来的投资课税扣除等优惠,使得企业手中的现金流量增加,对刺激传统产业更新设备起了很大作用;另外,由于生产资料的价格上涨低于前期,也鼓励了企业投资。除此以外,能源消费结构的变化引起了油价的下跌;美元升值也使得进口产品价格下降;工会为保证工人就业而放弃提高工资的要求等客观原因也使得通货膨涨出现了下降的态势。经过里根的持续努力,美国终于1983 年迎来了新的经济增长高峰,此轮经济滞胀一共经历了13 年的时间。

7月份油价还会下降吗

国内的

国内油价可能下跌。

国内油价将于8月9日24时开始第15轮调价。市场分析认为,根据近期国际油价走势,本次油价调整搁浅或下调的可能性较大。今年以来,油价已经调整了14次,其中10次上调,4次下调。

河南村镇银行15-25万客户开始提前还款。

8月5日,河南银保监局、河南地方金融监管局发布公告,根据垫付安排,将于2023年8月8日上午9: 00起对禹州新民村镇银行、上蔡惠民村镇银行、柘城县黄淮村镇银行、开封新东方村镇银行进行垫付。

根据公告,表外业务客户本金由单个机构提前支付15万元至25万元(含),15万元(含)以下继续支付。

财政部在香港发行50亿元债券。

香港金融管理局宣布,财政部将在香港发行新的10年期10亿元人民币债券和额外的2年期40亿元人民币债券。8月10日招标,8月12日结算。

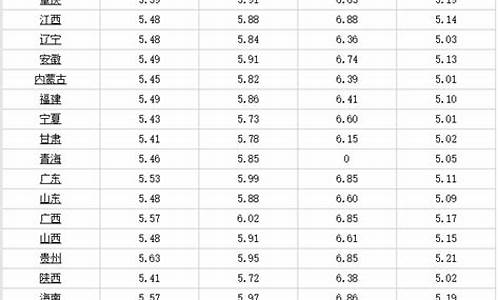

中国银行首款养老理财产品发售。

据悉,中银理财(3354)首款养老理财产品将于2023年8月8日发售。该产品风险等级为R2,申购金额为0.01元,业绩比较基准为5.8%-8%,产品存续期为5年。征集期为8月8日至8月19日,北京、沈阳、长春、上海、武汉、广州、重庆、成都、青岛、深圳等城市的客户均可购买。

美团单车“长骑牌”涨价

美团单车8月5日发布公告称,由于硬件和维护成本增加,8月10日23: 00起调整骑行卡价格。公告显示,7天卡优惠价由10元调整为15元;30天卡折扣价由25元调整为35元;90天卡优惠价由60元调整为90元。

芒果TV提高会员价

芒果TV将于8月9日零时起对芒果TV会员和芒果TV全屏会员价格进行调整。调整后,芒果TV会员包月价格为22元/月,芒果TV全屏会员包月价格为35元/月。

EBay停止运营。

电子商务网站易贝日前发布公告称,由于公司调整运营策略,决定关闭网站所有商品和店铺的交易功能,关闭易贝用户的注册、登录和充值功能,并于8月12日24336000起关闭网站服务器。EBay已经运营了23年,曾经是中国最大的电子商务网站。

第12届北京国际**节举行

第十二届北京**节将于8月13日至20日举行,主题为“一心一行”。李将担任评委会,1450部国内外影片将报名角逐“天坛奖”。其中,来自88个国家和地区的1193部外国**题材丰富,作品优秀。

数据

国内方面,8月10日央行将公布7月M0、M1、M2数据和7月社会融资规模,国家统计局将公布7月CPI、PPI数据。CICC预计,7月份CPI同比将从2.5%升至3.2%,疫情过后核心和服务通胀将温和恢复至1.1%和1.3%。PMI出厂价格隐含的PPI环比可能为-0.8%,同比可能由6.1%放缓至4.6%。

国际方面,8月10日美国、德国将公布7月CPI数据,EIA将发布月度短期能源展望报告;8月11日,石油输出国组织公布月度原油市场报告;8月12日,英国将公布第二季度GDP。

市场

57家公司近1600亿市值解禁。

数据显示,下周(8月8日-8月12日)共有57家公司限售股将陆续解禁,实际解禁股份共计41.21亿股。按最新收盘价计算,解禁股份市值为1593.2亿元,其中洋河股份、百楚电子、陈静股份、圣泉集团、长园锂业分公司解禁将超100亿元。

央行公开市场将有100亿元逆回购到期。

根据Wind的数据,下周将有100亿元逆回购到期

2023年世界5G大会拉开帷幕

8月10日至12日,2023年世界5G大会将在线上线下于黑龙江省哈尔滨市举行。本次大会以“构建5G生态,促进共创共赢”为主题,旨在汇聚全球5G发展的最新成果和观点。

东北亚海洋经济创新与发展论坛将举行。

东北亚海洋经济创新与发展论坛暨2022中国海洋经济论坛定于8月9日至11日在烟台举行。

本届论坛以“新动能、新空间、新发展”为主题,主要围绕海洋新能源、海洋高端装备、水产种业及深海养殖、海洋生态经济、海洋金融等领域展开。

2023年第六届丝博会延期。

第六届丝绸之路国际博览会暨中国东西部合作投资贸易洽谈会原定于2023年7月8日至12日在陕西省Xi市举行,将于2023年8月14日至18日举行,地点相同。

新发行/股票/股票

下周将发行11只新股。8月8日,三维股份、惠诚股份、鲁维光电、熵基科技、仪电天下发行;8月9日,鼎极德、盛通能源、博纳影业、农心科技发布;8月10日,UIH医疗发布;8月11日,由迪奥威发布。这11只新股累计发行数量共计约8.74亿股,预计募集资金总额230.4亿元。

此外,下周一(8月8日)将有4只新股首次上市,分别是海泰新能、工大科亚、紫剑电子和石梅科技。

国际的

p>韩国、尼泊尔外长分别访华

应中国委员兼外长王毅邀请,韩国外长朴振、尼泊尔外长卡德加将于8月8日至10日对中国进行访问。

肯尼亚举行总统大选

肯尼亚8月9日举行总统大选,55岁的副总统威廉?鲁托和77岁的资深反对派领袖拉伊拉?奥廷加在民意调查中领先。2017年的肯尼亚总统大选结果曾出现争议,导致肯尼亚国内局势紧张。

俄罗斯莫斯科暂停日元交易

莫斯科发布消息称,该为了避免结算出现风险和困难,自8月8日起将暂停日元交易。之前完成的交易以及在2023年8月5日之前完成交易的义务将照常履行。

新赛季意甲联赛开赛

(文中观点仅供参考,不构成投资建议,投资有风险,入市需谨慎。)

相关问答:社融数据和股市关系 社融规模对股市的影响是正面的,即社融规模增加对股票构成利好,社融规模的减少对股票造成利空。一般来说,新增人民币和社融规模等数据的增加是反应了社会金融的发展,所以这暗示着蓬勃的企业发展,因而社融规模对股市是一种利好,此时投资者可以看多经济基本面改善而带来的股市机会。一般来说,股市是经济的晴雨表,而社融规模这样的数据则是宏观经济的先行指标,所以当M2增速以及信贷社融开始出现明显扩张时,往往预示着宏观经济的拐点会提前到来。简而言之,则是市场预期的经济回暖表现,将可能会加快到来。对此,我们此时的操作往往可以大胆进场,接着这波良机实现自身的财富增长。股票市场在经验走势上会一定程度锚定以社融为代表的广义流动性。比如我们观测2018-2020年,包含一轮完整的收缩和扩张期,大的节奏上还都是比较吻合的。这一特征背后的底层逻辑包括三点,一是股票市场流动性来源于广义流动性;二是融资又会作用于经济,广义流动性是景气度的领先/同步指标;三是广义流动性会通过影响风险溢价来影响估值。传统分析框架认为,在流动性领域,对股票影响最大的是广义流动性,尤其是社融和M1,在一定程度上决定了股票买卖时点。一方面是因为股票市场的参与者是企业/居民/非银机构,他们投资股票市场的资金来源于它们的存款,而它们的存款是银行放贷/投资信用债、信托公司或广义基金投资金融资产的结果。当社融扩张时,企业/居民存款扩张,能投资股票的资金更充裕,股市流动性可能偏宽,反之则偏紧。另一方面是因为广义流动性代表了实体经济的活力,在广义流动性扩张时,实体经济活力可能偏强,企业盈利表现可能较好。在更好的盈利预期表现下,投资者的风险偏好相对也会有所提振。相关问答:证监会准备就有关再融资的政策作再评估,A股再融资或迎来松绑,对市场会有什么影响?按照传统说法,A股有三驾抽水机,IPO、减持、再融资,相对于IPO而言,再融资更是猛于虎,这话还是不无道理的。 根据有关资料,13-19年再融资数据为; 年度 再融资公司数量 增发融资规模亿元 13 267 3584 14 473 6842 15 813 12253 16 813 16879 17 540 12705 18 267 7523 19 67 2224 可见15/16/17三年是再融资最为疯狂的三年,主要是鼓励上市公司利用资本市场通过并购做大做强自己,定向增发并购门槛越来越低,出现了定增的泛滥,再融资越来越猛,再融资金额是IPO的数倍,市场颇有怨言,实际上也对市场资金面造成巨大冲击。 17年以后开始IPO常态化改革,消除IPO堰塞湖,支持更多IPO,再融资开始为IPO让路,再融资门槛逐渐收紧,不仅仅是为IPO让路,实际上也是为了照顾市场资金面和投资者情绪,IPO常态化17年一度是每周十家左右IPO,两市存在巨大压力,但是某些资金极力通过买进权重白马股维持上证综指稳定,但是这不能改变科技题材股下跌的事实,到了18年年底出现了股权质押风险,这就是副作用。市场呼吁进一步规范再融资的呼声日益高涨。 2017年2月,证监会发布了《发行监管问答--关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》,其中最关键的就是非公开发行增发比例不能超过总股本20%,遏制上市公司再融资圈钱过度问题。另一个是有了一个时间间隔,原则上与上一次募集资金间隔不能少于18个月。规避上市公司频繁融资。三是非金融企业不能持有数额较大的委托理财等金融资产,防止上市公司一边融资圈钱一边投资理财。 这一监管问答还是很有针对性的,对于再融资具有非常的针对性意义,所以再融资数量猛跌。18年开始再融资泛滥的势头得到有效遏制,作为投资者可能是深感政策的有效性,可是上市公司可能感到了巨大的压力,在投资的冲动下,资金链日益绷紧,不断的质押股权融资,而股市在IPO重压下,在去杠杆、贸易摩擦、经济下滑压力多重打击下,市场不断创调整新低,出现了令人担忧的股权质押风险,并出现了恶性循环,股价下跌-股权质押风险暴露-平仓-股价下跌。 为了进一步缓减上市公司流动性风险,证监会一方面是减少行政干预提高股市活跃度,另一方面是加大保险资金、资管资金、外资资金的引进力度,改善市场流动性。市场交投活跃以后,两市承接力增加,证监会适度放开了再融资政策,2018年11月9日证监会修订发布《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》。主要是两点放宽募集资金补充流动性资金的 限制,通过其他方式募集资金的,用于补充流动资金和偿还债务的比例不得超过募集资金总额的30%;对于具有轻资产、高研发投入特点的企业,补充流动资金和偿还债务超过上述比例的,应充分论证其合理性,另一个是缩短间隔时间,前次募集资金基本使用完毕或募集资金投向未发生变更且按投入的,可不受上述限制,但相应间隔原则上不得少于6个月。前次募集资金包括首发、增发、配股、非公开发行股票。上市公司发行可转债、优先股和创业板小额快速融资,不适用本条规定。 随后有关会议和部门均指出要加快民营企业首发和再融资的审核力度,市场对于再融资进一步放宽已经有所预期,最近再融资进一步放宽传闻再度响起。 一个是放宽发行规模,从不超过总股本20%提高到50%,再融资的泛滥在于上市公司再融资规模太任性,根本不在乎股权被稀释,而是尽最大比例发行股票再融资,好像融到钱就是天大的好事在,至于这个钱能不能产生效益给投资者带来回报是另事情。在笔者看来,面对上市公司的自己饥渴症,还是需要严格限制融资规模,放开发行股份比例限制,难以解决上市公司资金问题,关键在于约束上市公司盲目扩张问题,不要想着总是成为行业老大,不断扩张规模造成恶性竞争,像钢铁、煤炭、火电、锂电池、风电、新能源汽车等等行业均出现了严重的产能过剩。另外就是梦想上下游通吃,攫取垄断利润,一个企业不可能无限制的打通上下游产业链的。 其次是主板和创业板定增对象从10和5名一律放宽到35人,放宽定增对象,等于上市公司更容易资金完成发行。,也有利于发行规模的扩大。 三是原来规定12个月内减持不能超过50%,新规删除了。定增规模缩减,在于减持限制约束,机构风险增加,不愿意参与定增,导致很多定增自动失效。一旦放开减持限制,等于机构获利出局更加容易,参与热情会进一步提高,从而定增更加容易。 四是删除了创业板定增连续两年盈利要求和募集资金使用良好。等于是放宽了再融资资格,即使募集资金使用存在问题,比如更改募投项目、募投项目效益不佳、募投资金补充流动资金等等违规问题,也不会影响创业板个股的再融资,笔者认为不太妥当,资本市场优化功能不可忘记,募投资金使用效果不佳,应该取消重新募集资金资格,前一次资金未能产生回报,再度募集资金谁能保证不被挪用,谁能保证又会产生效益,要把资金配置给能够带来经济效益的上市公司。 再融资 最终需要通过二级市场减持或者实现退出,因此再融资规模无限制放大,就会影响到二级市场资金的流动性,一个市场一定时期的资金增量是有限的,不可能无限制增加,在IPO节奏不变下,再融资太多,就会导致二级市场存量资金不足,影响市场走势,而市场调整就会影响到新增资金进场,导致股市更多的调整,这就是不是一个良性的循环。

在上市公司有很强的的融资圈钱欲望下,严格控制再融资还是很有必要的,在投资饥渴症下,市场很难满足上市公司的融资需求,毕竟资本是贪婪的,有一个词叫欲壑难填。

再融资泛滥的前车之鉴不可以忘记,即使要适度放开再融资,也需要严格监管资金的使用合规性和资金使用效率。

[免责声明]本文来源于网络,不代表本站立场,如转载内容涉及版权等问题,请联系邮箱:83115484@qq.com,我们会予以删除相关文章,保证您的权利。