欧佩克的油价多少_欧佩克和墨西哥油价

1.欧佩克成员国有哪些 opec成员国的重要作用(13个)

2.欧佩克对石油工业的有什么影响?

3.欧佩克对国际油价的影响往往是置于

4.美国VS欧佩克相比,到底谁才是世界油市真正的掌门人?

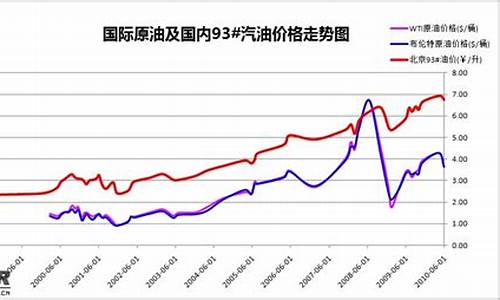

5.对石油价格的历史与分析?

欧佩克成员国有哪些 opec成员国的重要作用(13个)

欧佩克组织是世界上石油输出国组织,有着调控世界油价的重要作用。都知道石油作为现在社会最必须的,对世界各国来说都是很重要的。opec也是世界上成立时间最久的组织之一。下面为你公布欧佩克成员国有哪些,opec成员国有几个(13个)。

欧佩克成员国有哪些欧佩克成员国如下:

沙特阿拉伯、伊拉克、伊朗、科威特、阿拉伯联合酋长国、卡塔尔、利比亚、尼日利亚、阿尔及利亚、安哥拉、厄瓜多尔、委内瑞拉、加蓬。

欧佩克成员国共有13个石油输出国组织,即OPEC,中文音译为欧佩克。成立于1960年9月14日,1962年11月6日欧佩克在联合国秘书处备案,成为正式的国际组织。其宗旨是协调和统一成员国的石油政策,维护各自和共同的利益。

石油输出国组织总部自一九六五年九月起,由瑞士日内瓦迁往奥地利首都维也纳。石油输出国组织是第三世界建立最早、影响最大的原料生产国和输出组织。

欧佩克成员国有哪些?欧佩克共有13个成员国,加入欧佩克的时间,它们是:阿尔及利亚(1969年)、伊朗(1960年)、伊拉克(1960 年)、科威特(1960年)、利比亚(1962年)、尼日利亚(11年)、卡塔尔(1961年)、沙特阿拉伯(1960年)、阿拉伯联合酋长国(1967年)、委内瑞拉(1960年)、安哥拉(2007年)、厄瓜多尔(13年加入,1992年退出,2007年重新加入)、印度尼西亚(1962年加入,2008年退出,12月重新加入)和加蓬(15年加入,1995年退出,7月1日重新加入)。

欧佩克的重要作用欧佩克成员国的一大目的在于协调各国石油政策,商定原油产量和价格,取共同行动反对西方国家对产油国的剥削和掠夺,保护本国,维护自身利益。

欧佩克组织在近年曾多次使得石油价格暴涨来抗衡美国等西方发达国家。为平衡世界力量有不可小觑的作用。毕竟欧佩克成员国都是石油大国。

欧佩克的决定相当影响国际油价。组织成员国共控制约全球三分之二的石油贮备,约共占世界石油蕴藏78%以上的石油储量并提供40%以上的石油消费量。它们占全球产油量的40%和出口量的一半。

欧佩克成员国现状分析1. 卡塔尔的情况在OPEC中算是最好的

2. 科威特的定位较好,但依然无法避开低油价的冲击波

3. 阿联酋仍活在?蜜罐?里

4. 伊朗王者归来

5. 印尼对油市影响较小,但具有良好的经济前景

6. 安哥拉为了避免赤字加深,也被迫削减开支

7. 厄瓜多尔的未来?可能难言美妙?

8. 沙特未来一年?岌岌可危?

9. 阿尔及利亚面临政治动荡和严重的安全威胁

10. 尼日利亚因反腐行动在继续,国内战争不断

11. 委内瑞拉四面楚歌,政治和经济风险并存

12. 伊拉克被经济和安全问题缠身,分析师好奇它还能撑多久

13.利比亚起就处于水深火热中,国家命运何时能改写仍无从知晓

北约成员国有哪些,北约国家实力排名(附北约和欧盟的区别)

apec成员国有哪些,apec的重要作用(21个成员国)

英联邦成员国有哪些,英联邦有什么用(53个成员国)

上海合作组织成员国有哪些,上合组织成员国有几个(5个国家)

欧盟成员国有哪些,27个成员国(附欧盟成员国经济排名)

亚投行成员国有哪些,亚投行有多少国家加入(57个国家)

金砖五国是哪五国 金砖五国经济实力排名

欧佩克对石油工业的有什么影响?

工业经济学与其成本有部分关系,其中大部分体现在能源(如汽油或燃料油)价格方面,这些石油产品的价格受石油价格、税收和其他因素的影响。石油价格又受石油生产者的决策影响资料来源:《欧佩克能源报告》,2007;《MEED》,2008。,尤其是他们所愿意出售的石油的价格和他们所要并能够提供的石油数量来决定。所以,如果出现石油供应短缺,油价就可能上涨,而这与石油工业中所有环节都有关系,如较高的运输费用。而较高的成本会导致经济增长变缓,经济增长放缓则会影响到工业发展。从历史来看,绝大多数非欧佩克成员相对都有优势——它们不受什么产量定额的限制,不论是否需要,它们都可以按照自己的意愿生产石油。结果导致近年来非欧佩克成员的市场份额明显增加,但石油价格依然保持在一个相对较低的水平上,市场也不如它们应该表现的那样稳定。然而,油价在1998年突然下跌,1999年初欧佩克表示,只有通过欧佩克与非欧佩克产油国之间的合作才能实现市场稳定。限制产量就是一种欧佩克稳定石油市场的措施。一些非欧佩克成员也实施了减产措施,这样有助于石油价格止跌回升。这些国家包括墨西哥、挪威、阿曼、俄罗斯。根据国际能源署的统计,欧佩克的石油产量占到了全球石油总产量的40%。

“当欧佩克希望提高石油价格时,很容易,它减产就是了!”

由于石油供给短缺,汽油价格就会上涨,但未来减产的可能性也是一个不可忽视的原因。当石油产量下降时,天然气公司就开始紧张了。它们害怕石油减少会引起天然气价格上涨。2001年4月,欧佩克决定把自己的石油总产量每天减少100万桶。与此同时,美国的消费者突然感到天然气涨价了。2001年5月14日的天然气价格每加仑平均涨了1.71美元。2005年6月,欧佩克增产,当增至每天2800万桶时,每天的增长量就达50万桶,此时增产已经开始改变石油价格。2005年9月,欧佩克的剩余产量预计可达每天200万桶。然而,2006年11月,欧佩克再次减产,每天减产170万桶,以求使石油价格免于跌破每桶50美元的心理极限值。除欧佩克之外,还有一些国家为世界提供石油,包括美国、墨西哥、加拿大、赤道几内亚、俄罗斯和中国。2008年2月,美国每天从加拿大进口石油达190万桶(据美国能源信息管理局资料)。欧佩克追踪这些国家的石油生产,然后评价自己的生产,以期维持自己所希望的每桶石油的价格。许多方面能够影响天然气的出厂(泵站)价格,但是燃料价格仅仅是全球经济庞大格局中的一部分而已。天然气价格也会对经济体系中的其他部分造成影响。人们已经意识到了价格上涨的即时影响——在你为自己的爱车加油时,你会随着记数表上飞快的数字滚动而心疼得直哆嗦。还有一些间接的影响:你可能会因昂贵的汽油费而放弃自驾车长途旅行;在决定买车时,你可能不会选择耗油大王运动型豪华轿车(SUV)之类的车型,而会选择更为经济的车型。让我们把目光放得更远一些看看吧。汽油价格的飞涨很有可能会导致整个经济体系的通货膨胀。一旦价格上涨,势必对经济体系造成冲击。昂贵的汽油价格意味着运输费用的上涨、长途驾驶费用的上涨、乘飞机出行费用的上涨。所有这些成本意味着如果汽油处于高价位的话,那么,所有你能想象得到的产品都将会涨价。然而,经济学家并不认为汽油价格是通货膨胀的标志,油价和食品价格一样,都是波动性较大的,也就是说,它们都会受到天气、工人罢工和战争的影响。价格的上涨与下跌都取决于全球。在观察通货膨胀时,经济学家会把目光放在关键性消费价格指数上,它是某些商品价格的测量指标,如DVD播放机、旅馆房间或大学笔记本,这些商品在短期内的价格都会相当稳定。

谁该为高油价负责?从2007年到2008年,石油价格上涨了79%,触发了人们对全球性经济衰退的恐慌。然而,欧佩克该为高油价负责还是高油价是由投机倒把商人们造成的2008年2月2日,一位美国纽约商业的交易人迅速买下了1000桶原油。几个月后,他将这批原油出售——损失了600美元。这位投机商不仅只是掏了腰包,而且使自己被载入史册——成为一个把石油价格追至每桶100美元大关的人。今天,海湾的石油生产国能够期望每天获得十亿美元的额外石油,而西方的石油消费者却出现了一些抱怨石油价格飙升至每桶145美元的人。欧佩克认为剧增的需求与受到限制的供应导致了油价的持续上扬。在美国和欧洲,政治家正在呼吁加强对石油市场上泛滥的投机商的监管——正是这些人使商品的真实价格被扭曲了。在美国国会上,被激怒的民主党人要求设立法律强制性迫使商人们为已丧失活力的市场供应石油。在欧洲,领导者们已经提出了一项全球性禁令,禁止投机商们的石油交易,他们抱怨最近的石油价格是由式投机行为所造成的。英国牛津商业集团(Oxford Business Group,OBG)是设在伦敦的研究与咨询机构,它认为在石油交易中大量的投机性投资可能会对石油价格产生“明显的冲击”。据报道,随着全球经济的大衰退,投资人对商品价格的关注程度远远大于对传统资产(如质量或合同)的关注。这种波动就是2008年消费者所面对的史无前例的痛苦的原因。最近交易得手的石油合同,西得克萨斯中质油(WTI)就表现得非常明显——创下了成交3871项合同的业绩,相当于5.62亿美元。在同一天,布伦特原油价格已接近每桶144.49美元,自从当天开市以来,原油价格上涨了32.3%。2008年7月11日,石油价格飙升至创纪录的每桶147.27美元,比2007年的油价上涨了87%。在2007年,近60%~70%的交易是以投机倒把的行为进行的,这意味着交易的并不是石油的消费或石油。这可真是个大数目。众所周知,从理论上讲,这个数量可能会更大,因为你可以购买或出售比自己消费量更多的石油。有一件事是可以确定的——资金一般在价格评估中扮演着重要的角色。随着石油价格继续上涨,要真正解释需求量的增加就更加困难了——需求量目前的增加相对平缓了。雷曼兄弟公司的首席经济师Ed Morse预测,在2008年的第三季度石油价格将在130美元/桶价位处徘徊。然而,该公司相信,2009年全球石油需求增长率将达1.2%。根据BP公司的统计年鉴资料,2008年的全球石油消费增长率为1.1%。雷曼兄弟公司预计,石油和需求量与国际能源组织的预计相似,它代表着全球27个主要石油消费国的情况。在最近的一份报告中,国际能源组织预计石油产品的需求量到2009年中期将增加1.2%。投资商的辩护人却声称石油价格投机行为与石油真实价格之间并无直接关系。他们指出,来源于新兴经济体增长的需求量,特别是中国的石油需求量的增长起到重要作用,他们不同意欧佩克的观点——2007年全球的石油增长率为44%,因而应该继续增加石油产量。?

“2002—2008年间:从20美元到145美元,再到100美元。”

人们提出了许多解释原油增长的论据,实际上,这些论据都似乎是用来评价目前所看到的石油价位的。常用的机理已不再适用,因为市场正在按其他规律运行。在短期内,储备水平与价格差异,从价格曲线的一端到另一端,保持着令人信服的态势。在考虑价格曲线的发展趋势时,石油需求量的加速增长已经促使人们去开发那些对技术要求更高或者地缘政治条件更加危险的地域的油气田。此外,石油供应服务量的增加也极大地推升了石油成本。自20世纪90年代末以来,边际成本有规律地增加,目前已达65美元/桶。这就剩下了“无法解释”的20美元/桶,而且其基本原理不能被理解。这是一个巨大的缺口,有人调查了所有微不足道的原因,人们常常含糊不清地将其归因于“投机倒把行为”投机倒把(一种商业术语)是对亏损风险的臆断,即一种不能按照正常交易获取收益的行为。除非在某种特殊的安全财务状况(不含风险)时才可能拥有某种把握。严格地讲,这种财政状况代表着一项“投资”。商业上的投机倒把行为包括购买、囤积,以及储备物资、保证金、商品、通货(货币)、房地产、金融衍生工具,或者任何可以通过购入时价格有巨大反差的有价证券的短期倒手,或者通过红利或利息的方式牟取暴利的方式。投机倒把代表着西方财经市场上四种市场角色的一种,它有别于套购保值,长期或短期投资以及套购等行为。。一些解释更为集中:“它是对损失的美元或者是对美国与伊朗之间持续紧张关系的结构性风险的额外补贴。”虽然这些争议可能有道理,但却难以让那些投机商接受20美元/桶的价位。

“石油重新成为网络上的热门话题。自从2001年以来,石油价格上涨了6%,这比互联网股票崩盘前的纳斯达克指数上涨得还高。”

那些曾经用于解释和预测整个20世纪90年代油价变化的机理不灵了。为什么会这样呢?

根据经济学理论而产生的这一学说指的是价格受需求循环的影响,价格围绕着生产的边际成本波动,而这种价格与短期内供给相对稳定但长期看来会有所波动的市场发展相关。显然,在石油市场上也不再会出现后一种情况,问题就在于生产水平的下降,但需求量却迅速上升。因此,生产的边际成本仅仅是在同时期市场供应良好时参考而已。这就是2008年冬天所发生的事情,当时的石油价格跌至55美元/桶。在绝大多数时间里,在一个受限的市场上,你可能会青睐那种较低的价格,即需求与供给处在一条线上的价格水准。在供应不能满足的情况下,石油价格的上涨就会促使理性的消费者渐渐地限制自己以往大量使用的油料。这可以对价格和边际成本做出调整。这一过程也是有争议的,要看清需求量是如何影响石油价格上涨也是非常困难的。对这种明显迟钝的反应有两种解释。第一,每桶石油价格拉升,只能非常迟缓地传递到终端消费者处;第二,生活费用同时上涨也会产生强大的反作用,在最终分析中,石油价格的明显上涨是平衡市场的需要。我们将公路燃料需求作为一个例子来看看这种机理是如何发挥作用的。

公路运输在总消费中占到了约39%的份额,交通行业的燃料需求急剧增加,而代替石油产品的其他燃料又受到很大限制——这就是石油价格走势分析中关键的因素。

石油“平衡价格”平衡价格是一种适当的需求量或服务等于供给量时的价格。的量化。将这些价格的灵活性进行末端对末端的分析,就可获得与名义上的原油价格相关的需求弹性:在全球水准上约为3.4%[所有的都是在其他各点都相同的情况下,石油价格均等地增长了100%,会导致现时的零售价格(出泵价格)上涨35%(以美元计),相当于美元的恒量值上涨了20%,进而使消费量下降了3.4%]。设这是一个非常缓慢的过程,真实的收入平均弹性指数就已接近100%。2000—2005年(这是最后一个能够获得公路消费指数的年头),全球真实的GDP平均增长量达到了2.75%。供给方面的增加使得每年公路的燃料需求量增加2.6%。一些预测表明,根据消费者去推断,生产出的石油平均增长率为10.22%。这只是理论推测,而实际上,石油价格的增长率为13.25%(英国布伦特原油价格),为需求量演变的过程提供了一种关于从21世纪初以来石油价格增加的有利解释。

由于对价格的响应相当明显,所以当需求量急剧增长时就会促进生产。显然,由这一计算得出的理论增长值与实际价格增长并不完全一致,两种因素造成了这样的结果:(1)与长期评价相对应的判断指数图,而短期内,对于价格波动的判断要比对收入变化的判断进展缓慢(明显的涨价会迅速对需求量产生影响);(2)有偏见地使用估算的平均世界值。发展最快的发展中国家的年收入依然低于人均5000美元的水准,而那些与GDP相关的消费指数就会大于我们所使用的数值。所以,这些国家就会规范零售价格,因此,价格指数要低于我们的数据。必须用当地的研究结果来为石油价格增长的量值来寻找更加精确的解释。

中期的石油价格会处于平衡增长的轨道上吗?在短期内,石油价格应该缓慢地增加(如果美元停止贬值的话)。然而,2008年,产品原料已经得到补充,但市场依然感到有压力。在经济增长的大格局下,零售价格体系将不会改变,唯一能够保持供需平衡的事情就是人们所观察到的自2002年以来的油价增长。石油价格的增加量也正是这种经济大格局不如以前那么明显的表现,而在以前的经济格局中,石油的零售价格没有上升。油价继续飙升的事实可能会与以模拟为基础的设相悖;规范最终价格的体系将不能再承受这种急剧的增长,而且全球经济增长极有可能受到冲击。我们不应该忘记那些预言家在第二次石油危机之后做出的过分悲观的推论,他们误解了消费者对合同供应和石油价格上涨的判断能力。这种方案再次出现了相同的错误,对全球经济、对危机的化解能力的估计出现了错误。这种价格增长格局的主要利害关系就在于它能够与以前的需求量增长格局进行对比。在这两种极端情况之间,是可能找到妥协方案的。通过改变我们的生活习惯,在提高能源效率方面多下工夫并逐渐开发一些可替代能源,我们希望油价在可控制范围内增长,除非全球经济受到因其他原因引发的重大经济危机冲击时,油价的增长应该得到及时控制。

石油供应的国有化。影响全球石油供应的其他因素是产油国进行的石油国有化。石油国有化是在国家开始控制石油生产石油供应的国有化是石油生产作业的去私有化过程,这是一种常常与石油的出口限制并举的措施。根据“PFC能源”的咨询文件,在全球预测的油气中,仅有7%分布在那些允许私人跨国公司自由支配的国家内,约65%在国有化公司的掌控之中,如沙特阿美石油公司或者在俄罗斯、委内瑞拉这些国家的国有石油公司。在那里,西方石油公司的作业很难开展。PFC的研究表明,政治因素限制了墨西哥、委内瑞拉、伊朗、伊拉克、科威特和俄罗斯等国的油气生产能力。沙特阿拉伯也限制自己的油气生产能力,但由于它自己的限定能力不强,所以与其他国家不同。结果并不能用于评价国家的石油勘探能力。埃克森美孚公司就没有能对它在1981年发现的新油田进行投资。并控制出口权时发生的,对石油的预测可能变化极大,目前政治因素已经介入了石油的供应。一些国家正在实施限制。一些正在委内瑞拉从事油气勘探作业的大型石油公司,由于日益推行的油气国有化,觉得自己已处在一种困难的窘境,这些国家现在已不愿意与他人分享自己的油气。

欧佩克对国际油价的影响往往是置于

欧佩克对国际油价的影响往往是置于供给端。

欧佩克是一个由石油出口国组成的组织,成员国掌握着全球大部分的石油储量和产量。欧佩克成员国在全球石油市场中的重要地位,产量调整和供给政策对国际油价产生重要影响。当欧佩克成员国决定增加或减少原油产量时,这将直接影响全球石油供给的总量。欧佩克减产,意味着供给减少,导致国际油价上涨。相反,欧佩克增产,供给增加,导致国际油价下跌。欧佩克的供给调控政策在很大程度上决定了国际油价的走势。

美国VS欧佩克相比,到底谁才是世界油市真正的掌门人?

现在太早下定论还为时过早,只不过由欧佩克主导世界油价明显力不从心,而美国近些年在能源领域希望占据主导地位的心思越来越明显,也一直给欧佩克多方压力,但是现在美国还不能直接拿下油市的主导权。

美国与欧佩克的较量

美国一直想要在能源领域占据主导地位的心思,可以说是众人皆知,而欧佩克作为石油输出国,在这之前一直都是欧佩克掌握着石油的输出定价,可是近些年来欧佩克明显力不从心。美国为了占据领导位置一直在大量的增加石油的产量,而欧佩克为了不被美国牵着鼻子走,又一直通过减产来支撑油价,希望油价可以上涨,可是由于近年来石油需求前景淡薄,而美国一直又在增加石油的产量,导致欧佩克想要重新使油价回到很高的地位十分困难。

即使是如今欧佩克还是想通过减产来达到他们的目的,可是现在全球经济增长前景都很恶劣,贸易争端也在持续进行,政治局势又越来越复杂,所以欧佩克即使是想通过减产也很难达到他们提高油价的目的。过去10年,美国的石油生产量比过去增加了一倍,直接超越了欧佩克,成为世界上最大的产油国,而欧佩克为了压制美国,一直在进行石油减产,但是欧佩克作为石油生产大国还是受到了油价下跌的影响。

欧佩克内部也不稳定

再怎么说中东还是石油的第一大区,如果欧佩克内部全部团结一心的一致对外,那可能欧佩克还有胜利的余地,可是现在欧佩克自己内部都有重重问题,比如卡塔尔就一直想要脱离欧佩克,而卡塔尔一旦脱离欧佩克,那么就会给美国有机可乘,美国拉拢了卡塔尔之后,卡塔尔可以凭借美国成为中东老大,直接干掉沙特,而美国也可以趁着卡塔尔直接内部分裂欧佩克成为油市的掌门人。所以现在欧佩克的形势不容乐观,欧佩克要赶紧想出解决政策,面对如今的局势。

欧佩克减产将继续进行

如今的局势欧佩克深陷其中自然比谁都知道,可是他们仍然决定将继续进行石油减产。而欧佩克表示他们进行减产,并不是为了达到美国特朗普成为油市掌门人的目的,而是为了市场平衡。但是尴尬的是,即使欧佩克减产,其实也不会让全球受到太大的影响,因为有美国一直在进行增产而减产给欧佩克带来的经济影响则是巨大的,再加上现在全球经济形势使得石油的前景十分惨淡,欧佩克的此种举动可能并不能达到他们平衡石油市场的目的,也不能使他们重新回到石油主导地位。

对石油价格的历史与分析?

石油价格的特征与其他商品的价格非常相似,在供应短缺和过剩时,都会发生波动。石油价格循环可能延续几年,它可能会因欧佩克与非欧佩克成员的石油供应与全球实际需求而发生改变。在整个20世纪的绝大部分时间里,美国石油工业通过规范化生产或价格控制,使得本国的石油价格始终处在严格的掌控之中。第二次世界大战之后,按照2007年通货膨胀的美元价值,美国的井口油价平均为每桶24.98美元。在缺乏价格控制的状态下,美国的石油价格紧随世界油价,达到了27.00美元/桶。同样在第二次世界大战之后的时间段内,综合美国产石油与全球的原油价格,美国的石油价格为19.04美元/桶。这意味着在1947—2007年期间,只有大约一半的时间段内石油价格超过了19.04美元/桶。在2000年3月28日之前,欧佩克一直把石油价格调整在22~28美元/桶的区间,石油价格只是在中东战争或冲突时才超过24.00美元/桶。2005年,欧佩克由于限制了自己的剩余生产能力而无力继续操控自己的石油价格,也无力控制全球的油价波动,它再也无法回到20世纪70年代后期将全球石油供给和油价玩弄于股掌之中的态势了。对更长历史时期的观察结果更为相似,自1869年以来,按照2006年的美元价值,美国的石油价格在这段历史时期内的平均价格为21.05美元/桶,而同期世界石油价格为21.66美元/桶。在这个时间段内,约50%的时间里美国和全球的石油价格都低于16.71美元/桶。如果将这漫长的历史观察作为一种指征,则石油工业的上游部分应该建立起自己的商业系统,以供获利,这漫长历史中的数据和第二次世界大战之后的数据表明:正常的石油价格远低于当今的价格。

第二次世界大战之后到石油禁运发生之前。从1948年到20世纪60年代末期,石油价格在2.50~3.00美元/桶之间波动,油价从1948年的2.50美元/桶涨到了1957年的3.00美元/桶。若以2006年的美元价值来看,就会得出一个完全不同的故事:1948—1957年,石油价格波动的范围为17~18美元/桶。显然,20%的油价是由通货膨胀而增加的。1958—10年,石油价格稳定在每桶3.00美元的水准。但实际上,原油的价格从17美元/桶下降到了14美元/桶。在考虑到通货膨胀的因素时,对于国际石油生产者来说,11年和12年因为美元的疲软而把原油价格的下降夸大了。

欧佩克于1960年由伊朗、伊拉克、科威特、沙特阿拉伯和委内瑞拉等5个发起国组织成立。在成立大会上,两个与会代表研究了美国得克萨斯州铁路委员会用的限制生产来影响价格的方法。11年底,另有6个国家加入了欧佩克:卡塔尔、印度尼西亚、利比亚、阿拉伯联合酋长国、阿尔及利亚和尼日利亚。欧佩克自成立以后,所有的成员都经历了原油购买力持续下降的时期。在第二次世界大战后,这些石油出口国发现它们的石油需求量增加了,但是每桶原油的购买力却下降了40%。11年3月,供需持平了。当月,得克萨斯州铁路委员会第一次按100%的比例进行了分配,这意味着得克萨斯州的生产者不再限制自己的石油生产能力。更为重要的是,这意味着对石油价格的控制力已从美国(得克萨斯州、俄克拉荷马州和路易斯安那州)转移到了欧佩克手中。换句话说,美国已不再拥有剩余生产能力,所以就丧失了对石油价格控制的工具。在欧佩克成立的短短两年间,就出乎意料地遇到了战争,它窥见了自己影响石油价格的能力。

中东供油中断13年石油危机的原因:欧佩克主要阿拉伯石油生产国为回应西方国家支持以色列所实行的石油出口禁令。(赎罪日战争——阿拉伯世界实施石油禁运)。12年,每桶原油的价格为3美元左右。至14年底,油价就翻了4倍,达到每桶12美元。13年10月5日,以色列遭到埃及和叙利亚的进攻,赎罪日战争赎罪日战争,又称斋月战争,即众所周知的在13年10月6日爆发的阿拉伯与以色列之间的战争(第四次中东战争),同年10月26日战争结束,是埃及和叙利亚率领着几个阿拉伯国家结盟与以色列的战争,是埃及和叙利亚在以色列人的日——赎罪日开打的。埃及人和叙利亚人跨过了设在戈兰高地和西奈半岛的临时停火线,那里曾被以色列人在1967年的“六日战争”中占领。爆发。美国和许多西方国家表态支持以色列。这种支持的后果就是导致多个阿拉伯石油出口国实施了针对支持以色列的石油禁运。当时阿拉伯国家把自己每天的石油产量削减了500万桶,与此同时,其他地区的产油国的石油产量增加了100万桶/日。14年3月间,全球石油产量净减少了400万桶/日,占到了西方世界石油需求量的7.0%。在阿拉伯世界实施石油禁运时,世人还在怀疑掌控石油价格的能力是否能从美国人手中转移到欧佩克手上。当石油价格在6个月内飙升40%时,价格对供给短缺的敏感性就更加突显。从14年到18年,全球石油价格相对平稳,在每桶12.21~13.55美元之间波动。在考虑到通货膨胀因素时,那一时段的全球油价应该处于一个适度下降的时期。

全球件与石油价格资料来源:《WEG》《纽约时报》、彭博通讯社,2008。

伊朗与伊拉克危机伊朗—伊拉克战争,伊朗又称惩罚战争和圣战,是伊朗和伊拉克军队在1980年9月到1988年8月间进行的战争。这场战争于1980年9月22日伊拉克入侵伊朗而打响,随后在漫长的近10年中,什叶派起义不断。虽然伊拉克希望在伊朗革命的混乱之际从中获利,在没有任何事先警告的情况下突然开战,并期望在几个月内结束战斗,但伊朗人奋起抵抗,到1982年6月终于收复了全部失地。。伊朗与伊拉克是导致19年和1980年石油价格波动的另一个重要因素。伊朗人的革命导致了18年11月到19年6月间每天的原油产量减少了200万?250万桶。当时的石油生产曾一度停止,伊朗革命几乎造成了第二次世界大战之后的历史最高的石油价格。然而,这场革命对油价的影响有限,时间也相对较短,并不是连续。在这场革命后很短的时间里,石油产量恢复到每天400万桶。伊朗在这场革命中被削弱了,并在1980年9月遭到了伊拉克军队的入侵。1980年11月,伊朗与伊拉克两国的石油产量加起来也仅为每天100万桶,比战前产量每天减少了650万桶。

结果,全球的石油1980年比19年减产10%。伊朗革命和伊朗—伊拉克战争(两伊战争)这两重因素使得石油价格从18年的每桶14美元暴涨到1981年的每桶35美元。26年后,伊朗的石油产量仅达到伊朗前国王巴列维(Reza Pahli)统治时期石油产量的三分之二。伊朗的石油产量维持在每天150万桶,低于两伊战争爆发之前的峰值。

美国石油价格的政策控制。13—1981年间,石油价格的迅速增加并不算太高,没有受到在石油禁运后期13年的石油危机始于该年10月17日,当时的阿拉伯石油输出国组织(OAPEC,由欧佩克的阿拉伯成员、埃及和叙利亚构成)成员宣布,鉴于赎罪日战争的爆发,它们将不再向那些支持与埃及、叙利亚和伊拉克作战的以色列的国家输送石油,这些国家是美国和其西欧的盟国以及日本。与此同时,在同年10月初与石油大亨“七姊妹”的谈判破裂后,欧佩克成员同意利用它们的全球石油价格调节机制杠杆作用以求抬升全球油价。由于工业化对石油的依赖性和欧佩克在全球石油供给中举足轻重的地位,使得那些遭受石油禁运的国家的经济发生了猛烈的通货膨胀,同时,也抑制了经济的发展。被禁运的国家对此反应迥异,绝大多数国家坚持寻求它们未来的石油进口源地。美国政策的影响。美国利用征收价格税来控制国内石油产量,以求尽量缓解13—14年石油涨价的冲击。这种价格控制的明显结果是美国的石油消费者为进口原油的付费比为国产原油的多出了50%。美国本土的石油生产者的收入也要低于国际市场上的价格。因此,美国国内的石油工业就开始为消费者提供补贴。这项政策达到目的了吗?简而言之,13—14年的石油价格上涨所造成的经济衰退并不太明显,因为美国的消费者所面临的油价要低于世界其他国家消费者所承受的价格。然而,这也会产生其他一些影响。在没有价格控制的情况下,美国石油勘探与开发的力度肯定会加大。消费者所面对的油价越高,就越会导致消费量下降:汽车行驶每千米的费用增加,民用和商用建筑物内应该安装比自己初建时更好的设施并提高自己的工作能效。这样一来,19—1980年间,美国对石油进口依赖度大大降低,而且在伊朗与伊拉克的供给中断时的油价大涨中所受的冲击也较小。

欧佩克控制石油价格的失败。欧佩克对控制石油价格的作用不大,其基本的需求之一就是加强给各成员生产配额,这就像一个过时的玩笑一样。欧佩克与美国得克萨斯州铁路委员会之间的区别是什么?欧佩克没有一个像得克萨斯州铁路委员会那样的管理人员。它所拥有的唯一强制性机制就是沙特阿拉伯的剩余生产能力。沙特阿拉伯拥有足够的剩余生产能力,在需要时能够有效地增加产量,以补偿低油价对自己收入的冲击。它能够通过扬言增加足够的石油产量冲击油价的手段来强化自己的行为准则。实际上,除非欧佩克的目标与沙特阿拉伯的一致,欧佩克的强制执行机制并不包括这些内容。在19—1980年石油价格快速飙升期间资料来源:《WER》,2008。,沙特阿拉伯石油工业部部长Ahmed Yamani迅速向其他欧佩克成员发出警告:高油价将会导致需求量减少。但他的警告如同对牛弹琴。

石油价格的波动在许多石油消费国中引发了一系列反应:在新建房屋内安装更好的保温设施,在许多陈旧的房屋内增加新的隔热设施,提高工业的能源效率,提高汽车的燃料使用效率。这些措施的落实,加上全球经济衰退,导致石油需求量下降并促使油价下跌。对欧佩克来说,不幸的是这种经济衰退仅仅是暂时性的。没有人会匆匆忙忙地把家里的保温设备拆除或更换能源效率较高的设备——大批这种针对油价上涨而取的措施会延续10年甚至更久,而且即使在油价下降、石油消费量增加时也不会再改变了资料来源:《WER》《FIR》《WSR》,2006。。

高油价也促使欧佩克之外的石油勘探与开发工作量的增加。从1980年到1986年,非欧佩克地区与国家的石油产量每天增加了1000万桶。欧佩克面对的形势是:需求量下降,而非欧佩克成员的石油供应量增加。从1982年到1985年,欧佩克试图设定石油产量配额,尽量减少产量以稳定油价。由于欧佩克的各成员并未按照它们的配额进行生产,所以欧佩克努力的成效不大。在此期间,沙特阿拉伯作为一个动态的生产者主动减产,以求遏止下跌的油价。1985年8月,沙特阿拉伯再也无力担当此角色。它将自己的石油价格与零售市场的价格持平,到1986年初,开始增加产量:从200万桶/日增加到500万桶/日。1986年中,每桶原油的价格跌破10美元!即使油价如此下降,沙特阿拉伯也因其产量巨大而抵消了价格低廉对自己经济的影响,其收入依然不减。1986年12月,欧佩克将自己的价格目标定在每桶18美元。但到了1987年1月,欧佩克的企图就破灭了,油价依然走低。

石油生产资料来源:《WER》《FIR》《WSR》,2006。(非欧佩克成员石油平均产量/总量)

1990年,石油价格受到抑制,原因在于石油减产和伊拉克对科威特的入侵以及随后的海湾战争海湾战争(1990年8月2日—1991年2月28日)是联合国(UN)授权下,由联合国的34个成员组成的联军(但实际上主要由美国和英国出兵)与伊拉克的战争,旨在使科威特恢复科威特埃米尔国王的控制。这场战争的起因与伊朗和伊拉克之间的战争相似,1990年,伊拉克指责科威特通过打斜井的方式**自己的石油。伊拉克军队入侵科威特后,伊拉克立即遭到了由联合国安理会发起的经济制裁,美国和英国随即准备战争。1991年1月,将伊拉克军队驱出科威特的战争打响,结果,联合国军大胜,科威特恢复了自己的主权。联合国军攻入伊拉克境内,伊拉克境内的空战与地面战斗在伊拉克、科威特和沙特阿拉伯边境附近全面展开。伊拉克还向沙特阿拉伯和以色列境内的目标发射了导弹,以示报复他们对科威特的支持。由于1980—1988年间的伊朗—伊拉克战争被许多新闻机构称为“波斯湾战争”,故1991年的战争常常被称为“第二次波斯湾战争”。但人们更常用的是“海湾战争”或“第一次海湾战争”,特指伊拉克对科威特的入侵。“沙漠风暴”则是美国军队在伊拉克取的空中与陆地行动的名称,而且用于特指那场战争。。全世界,尤其是中东各国对于萨达姆发动的入侵科威特的战争行为的憎恨远大于对其发动的与伊朗的战争行为。沙特阿拉伯——这个邻近的世界最大的石油生产者对这场战争的反应十分强烈,随后发生的事情就是有目共睹的:解放科威特的海湾战争打响,原油价格进入了持续下降阶段,至1994年通货膨胀发生之前,油价跌至13年以来的最低点。

石油价格开始上扬,美国的经济走强,亚太地区开始恢复。从1990年到19年,全球石油消费每天增加了620万桶。亚洲地区的石油消费量达到了每天30万桶,这也是促使油价回升并一直延续到19年的重要因素。俄罗斯的石油减产也有助于油价的回升,1990—1996年,俄罗斯每天减产量达500万桶以上。欧佩克在控制石油价格方面的作用依然模糊不清,在产量配额改变的时间方面出现了错误,而且在欧佩克成员之间维持减产方面也是错误频出。19年底至1998年初,石油价格迅速增加,当时欧佩克没有料到或严重低估了亚洲出现经济危机的冲击。

19年12月,欧佩克将自己的生产配额每天增加了250万桶(增长率达10%)。1998年1月,将产量增至2750万桶/日,亚洲地区经济的迅速增长已日趋停滞。1998年,亚太地区的石油消费出现了自1982年以来的首次下降。低消费与欧佩克的增产导致石油价格再次下跌。对此,欧佩克于1998年4月将生产配额削减了125万桶/日,并于7月再次减产133.5万桶/日。至1998年12月,石油价格再次下跌。1999年初,油价开始回升,欧佩克于当年4月再次减产171.9万桶/日。虽然通常并不是所有的配额都能得到落实,但1998年初到1999年中,欧佩克的产量还是每天减少了300万桶,进而将油价提高至25美元/桶。随着经济的回暖,美元走势增强,全球油价自1981年高位之后在2000年中继续走高。在2000年4—10月间,欧佩克将配额总量每天增加320万桶,但这也不能抑制油价的高攀。2000年11月1日,随着另一配额的下达,使产量再增加50万桶/日,油价终于开始下降。

1996—2008年期间的全球石油价格。从2000年开始,非欧佩克成员的俄罗斯石油产量增加,这代表着进入21世纪以后大多数非欧佩克成员开始增加石油产量,这显然是欧佩克“力不从心”的标志。2001年,美国经济呈弱势,加之非欧佩克成员的石油产量增加,迫使石油价格再次走低。对此,欧佩克再次调整配额,开始减产,到2001年9月,欧佩克将生产配额减少了,350万桶/日。2001年11月,恐怖分子发动袭击,使得石油价格再次受到波及并陡然下跌。

美国汽油现货市场上的价格基准点西得克萨斯的调停价到2001年11月中旬下跌了35%。在正常环境下,这种量值的价格下跌已经导致了欧佩克配额的减少,但是鉴于政治气候,欧佩克一直推迟到2002年1月才实施减产措施,将自己的生产配额每天减少150万桶,欧佩克联合的包括俄罗斯在内的几个非欧佩克成员宣布联合减产,其减少量可达46.25万桶/日。2002年3月,这种减产措施使油价上升至25美元/桶。到2002年中期,非欧佩克成员恢复产量,但石油价格依然不断上涨。2002年后期,美国的石油库存已降至20年来的底线。到年末,过度供给并不是大问题。委内瑞拉的问题导致了委内瑞拉国家石油公司工人的大罢工,使得委内瑞拉的石油产量陡降。在石油工人大罢工的过程中,委内瑞拉再也没能使自己的石油储备能力达到以前的水准,但依然可使生产能力达到每天90万桶,在其每天350万桶产能峰值以下。2003年1—2月间,欧佩克将其每天的生产定额增加了280万桶。

2003年3月19日,委内瑞拉的石油产量开始回升委内瑞拉开始应用新的合作机制(委内瑞拉将以每桶100美元的价格每天向西班牙出售10000桶原油,以换取进口医药设备和其他货物)。资料来源:《海湾新闻》,2008年7月。,与此同时,伊拉克的军事行动也开始了。此刻,美国和其他欧佩克成员的石油储存依然很低。随着经济的发展,美国的石油需求量开始增加,亚洲的石油需求量也迅速增加。伊拉克和委内瑞拉石油生产能力的损失与欧佩克生产能力的增加满足了日益增长的全球能源需求,这样一来,也削弱了过量生产石油的能力。2002年中期,过量的石油产量还达每天600万桶,而在2004年和2005年的绝大多数时间里,石油的剩余生产力已不足100万桶/日。生产剩余石油的能力也不足以弥补绝大多数欧佩克产油国中断供给时的空缺。在一个每天石油产品消费量超过8000万桶的世界里,面对如此低的生产供给能力,油价肯定会做出相应的反应——很快就达到了40~50美元/桶。其他一些与当今石油价格相关的因素有美元的走弱、亚洲经济的崛起和石油消费量的连续增加等。2005年的飓风与美国在将甲基叔丁基醚转化为乙醇时发生的炼油厂事故导致了油价的高涨。

2006年的原油价格与正常油价资料来源:《WER》《FIR》《MIGA》,2007。

支持高油价的最重要原因之一是美国和其他石油消费国的石油库存量。在剩余生产能力达到库存水平之前,它可以为短期石油价格预测提供一种出色的工具。目前还没有欧佩克根据这种配额政策能够影响全球石油库存的证据。2006年11月出现的和2007年2月再次出现的石油减产,其主要原因是人们对不断增加的欧佩克库存量的关注。人们关心的重点在于包括原油和石油产品在内的石油总库存量,这可以成为更好的石油价格指标。

2007年10月19日,由于土耳其东部局势紧张,以及用于增加的美国石油库存量的美元价格走弱,使得美国轻质原油的价格上涨到每桶90.02美元的新高度。10月26日,原油价格再攀高峰,迅速达到了每桶92.22美元,当时全球的石油库存量反而下降了。当年10月末到11月初,油价一直走高。11月7日,轻质原油的价格再创新纪录,逼近每桶98.10美元。11月21日,油价继续走高,达到每桶99.29美元。人们对石油价格突破100美元/桶大关的恐惧使得美国《华尔街日报》惊呼:“油价高峰即将到来!”2008年1月2日,美国轻质原油在超过人们心理底线100美元/桶大关之前回落到99.69美元/桶,这是尼日利亚新年局势紧张,以及美国的石油库存量连续7周下降造成的。随后,一份英国广播公司(BBC)的报告称,单一交易者是不能抬高价格的。纽约商业一位前交易人、《石油市场实时通讯》的编辑Stephen Schork说,一位场内交易商购买了1000桶(160立方米)石油,这是最低购买量,然后,此人迅速将这批石油以99.40美元/桶的价格出售,因此亏损了600美元。

然而,2008年1月3日当天的石油交易中,油价终破100美元/桶大关,达到100.05美元/桶。在随后的1月4日星期五交易中,油价回落至.91美元/桶。其部分原因在一周的职工报告显示:失业率已经上升。即使需求量减少,在得克萨斯炼油厂大火和欧佩克减产之后的1月19日交易中,油价再次上扬至100.10美元/桶。有证据表明,供给的减少速度要快于石油的需求。2月28日,随着美元持续疲软,加之美国联邦的现金利率过低,难以吸引更多的石油市场资金,油价飙升至每桶103美元。由于美元持续走低,3月3日,石油价格继续高攀至104美元/桶。同日,欧佩克指责美国经济“错误地运行”才将油价推向了创纪录的高度,认为这是“吹嘘性产量”并将这些归罪于美国的乔治W·布什总统的统治结果。

3月12日,石油价格冲至每桶110美元的新高度,打破了不久前每桶109.92美元的纪录。油价继续一路走高,到了3月13日,攀升至每桶111美元。随后,在美国经济衰退的影响下,油价回落至110美元/桶。3月17日,油价再创纪录,美国的轻质石油价格达到111.80美元/桶。4月15日,油价首次突破114美元/桶。4月16日,油价达到115.07美元/桶。4月18日,由于美元持续疲软,加之尼日利亚反军事力量威胁要破坏输油管线,油价再次升至117美元/桶。4月22日,油价高攀至119.90美元/桶,之后略有下降。4月25日,美国纽约交易市场上的油价达到119.10美元/桶。在此之前,曾有报道称美国军事海运司令部下令击毁了一艘伊拉克货船。

5月9日,油价首次达到每桶125美元。5月21日,布伦特原油价格就达到了130美元/桶。在5月21—22日不到24小时内,每桶原油的价格冲至135美元。6月,油价首次大幅下跌,此后美国的主要供油国委内瑞拉扬言因油田生产过久而要从2009年1月开始减产5%,墨西哥、俄罗斯和尼日利亚也出现减产的呼声,国际油价应声反弹,每桶涨价超过6美元。2008年6月6日,油价在24小时内上涨11美元,这是有史以来出现的最大涨幅。以色列放出攻击伊拉克的狠话,也被认为是导致油价上涨的原因。两大石油供给国减少石油供给,使人们产生了类似13年能源危机时的恐慌。

早在2007年10月,一些经济学家指出,由于印度与中国经济的快速发展,导致石油需求量对石油、天然气和石油产品快速增加的需求主要来自印度与中国。快速增加。因此,在可以预见的未来,国际油价将保持在高位状态。12月,欧佩克的部长们开会,一致同意保持原有的高价位,但要稳定价格,这种价格将为石油生产国带来持续的高额收入。但是,如果油价过高,就会削弱石油消费国的经济。根据欧佩克的目标,一些分析家建议,每桶石油的价格应为70~80美元。一些主要的石油出口国得到了迅速的发展,并且更多地使用本国所产的石油。尤为显著的是印度尼西亚,它已不再出口石油;墨西哥与伊朗的石油项目需求超前于石油生产5年时间。俄罗斯也将得到迅速的发展。显然,由于美元价值的迅速变化,油价也存在很大的变动。2008年的油价显然无论如何也不会超过每桶200美元,但若能恢复到每桶70美元的水平就已是正常的了。

减少当前高油价的万能措施

未来将会有许多间接的市场拥有者(401K、共同基金,甚至个人存款也是一种常规的投资方式,这一点并没有被银行认识到),螺旋式下降经济的间接影响本身就可使未来的石油贬值。20世纪80年代初期,黄金与白银所经历的影响因素就是典型的例子。在任何投机买卖市场上的情况都一样,投资者的能力将会对所包含供给与需求比例的未来价格望而却步。需求量可能下降,而供给量则可能增加,1998—1999年的情况就是如此。当时,亚洲的石油市场崩溃(需求量减少),而伊拉克增产12%(增加供给/过剩)。这一时期的石油价格低至8美元/桶。未来依然是不确定的,但已知的欧佩克与其他石油生产国目前已经显露出相当多的过剩产能。

[免责声明]本文来源于网络,不代表本站立场,如转载内容涉及版权等问题,请联系邮箱:83115484@qq.com,我们会予以删除相关文章,保证您的权利。