苏北加油站油价查询表_苏北加油站油价查询

1.中国石油工业发展现状及前景

2.油价“9涨”,农民抱怨农耕成本高,好消息!农机加油补贴多少钱

3.原油价格涨幅与什么有关

4.中国石油工业的发展现状

5.林区去大寨村优选线路推荐林区回大寨村线路查询

中国石油工业发展现状及前景

一、中国石油工业的特点

1.油气储产量不断增长

近年来,中国石油企业加大勘探开发力度,油气储产量稳中有升,诞生了一批大型油气生产基地。

中国石油天然气股份有限公司油气新增探明石油地质储量连续3年超过5亿吨,新增天然气储量超过3000亿立方米;先后在鄂尔多斯等盆地发现4个重大油气储量目标区,落实了准噶尔盆地西北缘等7个亿吨级以上石油储量区和苏里格周边等3个数千亿立方米的天然气储量区。经独立储量评估,2006年中国石油天然气集团公司(以下简称“中石油”)实现石油储量接替率1.0,天然气储量接替率4.37,均超过了预期目标,为油气产量的持续稳定增长提供了基础与此同时,中石油一批较大油气田相继投入开发,油气业务实现持续增长。长庆油田原油产量一举突破1000万吨,标志着中国石油又一个千万吨级大油田诞生。地处鄂尔多斯盆地的中国储量最大、规模最大的低渗透苏里格气田投入开发,成为世界瞩目的焦点。塔里木油田的天然气产量突破100亿立方米,西气东输保障能力增强。西南油气田的年产油气当量突破1000万吨,成为我国第一个以气为主的千万吨级油气田,也是国内第6个跨入千万吨级的大油气田。2006年,中石油新增原油生产能力1222万吨,天然气生产能力91亿立方米。

中国石油化工股份有限公司在普光、胜利深层、东北深层等油气勘探获得一批重要发现。全年新增探明石油储量2.3亿吨,探明天然气储量约1600亿立方米,新增石油可储量约4500万吨,天然气可储量约739亿立方米。2006年4月3日,中国石油化工集团公司(以下简称“中石化”)正式对外宣布发现了迄今为止中国规模最大、丰度最高的特大型整装海相气田———普光气田,受到国内外广泛关注。经国土部审定,普光气田到2005年末的累计探明可储量为2511亿立方米,技术可储量为1883.04亿立方米根据审定结果,该气田已具备商业开发条件,规划到2008年实现商业气量40亿立方米以上,2010年实现商业气量80亿立方米。

中国海洋石油有限公司2006年在中国海域共获得10个油气发现,其中包括中国海域的第一个深水发现———荔湾3-1,并有6个含油气构造的评价获得成功。该公司2006年实现储量替代率199%,年内新增净探明储量4676万吨油当量。截至2006年年底,中国海洋石油有限公司共拥有净探明储量约3.56亿吨油当量。

2006年,全国共生产原油1.84亿吨,同比增长1.7%;生产天然气585.5亿立方米,同比增长19.2%其中,中石油生产原油1.07亿吨,再创历史新高;生产天然气442亿立方米,连续两年增幅超过20%;中石油的油气产量分别占国内油气总产量的58%和76%。连同海外权益油在内,当年中石油的油气总产量达到1.49亿吨油当量,同比增长4.9%。中石化原油生产量超过4000万吨,同比增长2.28%;生产天然气超过70亿立方米,同比增长15.6%。中石化“走出去”战略获得重要进展。预计海外权益油产量达到450万吨,增长了1.2倍。随着中国海洋石油有限公司的涠州6-1油田、曹妃甸油田群、惠州19-1油田、渤中34-5、歧口17-2东、惠州21-1等油气田的先后投产,全年该公司共生产油气4033万吨油当量,较上年增长3.4%,比3年前增长了21%。

2.经济效益指标取得进展

近年来,国际油价持续高涨,2007年底一度接近100美元/桶。在高油价的拉动下,中国石油工业的油气勘探开发形势较好,收获颇丰。2006年,中国石油行业(包括原油和天然气开业、石油加工业)全年实现现价工业总产值20132亿元,工业增加值6371亿元,产品销售收入19982亿元,利润3227亿元,利税4713亿元,分别较上年增长26.3%、35.8%、27.8%、18.2%和22.2%

2006年,三大国家石油公司突出主营业务的发展,在全力保障国民经济发展对油气需求的同时,创造了良好的经营业绩,各项主要经济指标再创新高,经济实力显著增强。但是,受油价下降等多方面因素的影响,各公司的利润增幅均有大幅降低。尤其是中石油,该公司2005年的利润增长了38%,但2006年仅增长4.3%。中国海洋石油总公司(以下简称“中海油”)的利润增长率也下降了一半以上。

3.炼油和乙烯产能快速增长

近年来,国内油品需求增长较上年加快。面对持续增长的市场需求,中国炼油行业克服加工能力不足、国内成品油价格和进口成品油价格倒挂、检修任务繁重等困难,精心组织生产,主要装置实现满负荷生产。2006年全年共加工原油3.07亿吨,比上年增长6.3%,但增幅回落了0.2个百分点。其中,中石油加工原油1.16亿吨,增长4.8%;中石化加工原油1.46亿吨,增长4.6%。

全年全国共生产成品油1.82亿吨,比上年增长4.5%,增幅同比回落2.6个百分点。其中,汽油产量为5591.4万吨,比上年增长3.7%;柴油产量为11653.4万吨,比上年增长5.5%;煤油产量为960万吨,比上年下降2.9%。中石油生产成品油7349万吨,比上年增长3.3%。其中汽油产量为2408.3万吨,增长4.81%;柴油产量为4605.17万吨,增长2.53%;煤油产量为333.45万吨,增长4.8%。中石化约生产成品油1.6亿吨。其中汽油产量为2546.0万吨,增长1.37%;柴油产量为6161.58万吨,增长5.83%;煤油产量为635.40万吨,下降4.15%(表1-1)。

由于乙烯需求的快速增长,我国加快了乙烯产能建设的步伐。2006年我国乙烯总产量达到941.2万吨,增长22.2%。其中,中石油的产量为207万吨,增长9.5%;中石化为633万吨,增长15.3%,排名世界第4位。长期以来,我国的乙烯领域为中石化、中石油两大集团所主导,但随着中海油上下游一体化战略的推进,尤其是中海壳牌80万吨乙烯项目于2006年年初建成投产后,其在2006年的乙烯产量就达到了64.62万吨。我国乙烯生产三足鼎立的格局已现雏形(表1-2)。

表1-1 2006年全国原油加工量和主要油品产量单位:万吨

注:①由于统计口径不统一,煤油数据略有出入;②中国海洋石油总公司2006年的燃料油产量为626.1万吨,比上年增长10.7%。资料来源:中国石油和化学工业协会。

表1-2 2006年中国乙烯产量单位:万吨

资料来源:三大石油集团及股份公司网站。

2005年国家发布了《乙烯工业中长期发展专项规划》和《炼油工业中长期发展专项规划》,使我国炼化工业的发展方向更为明确,势头更加迅猛。我国一大批炼化项目建成投产或启动。吉林石化70万吨/年、兰州石化70万吨/年、南海石化80万吨/年、茂名石化100万吨/年乙烯新建或改扩建工程建成投产;抚顺石化100万吨/年、四川80万吨/年、镇海炼化100万吨/年乙烯工程,以及天津石化100万吨/年乙烯及配套项目开工建设。2009年镇海炼化100万吨/年乙烯工程投产后,镇海炼化具有2000万吨/年炼油能力和100万吨/年乙烯生产能力,成为国内炼化一体化的标志性企业。值得一提的是,总投资为43.5亿美元、国内最大的合资项目———中海壳牌南海石化项目的投产,标志着中国海油的上下游一体化发展迈出实质性步伐,结束了中海油没有下游石化产业的历史。

2006年是多年来中国炼油能力增长最快的一年。大连石化新1000万吨/年、海南石化800万吨/年炼油项目,以及广州石化1300万吨/年炼油改扩建工程相继建成投产;大连石化的年加工能力超过了2000万吨,成为国内最大的炼油生产基地。与此同时,广西石化1000万吨/年炼油项目也已开工建设。可以看出,我国的炼化工业正在向着基地化、大型化、一体化方向不断推进。

2006年,我国成品油销售企业积极应对市场变化,加强产运销衔接,优化流向,继续推进营销网络建设,努力增加市场投放量。中石油全年销售成品油7765万吨,同比增长1.3%,其中零售量达4702万吨,同比增长23.3%。中石化销售成品油1.12亿吨,增长6.7%。中石油加油站总数达到18207座,平均单站日销量7.8吨,同比增长16.7%。中石化的加油站数量在2006年经历了爆发式增长,通过新建、收购和改造加油站、油库,进一步完善了成品油网络,全年新增加油站800座,其自营加油站数量已经达到2.8万座,排名世界第3位。

4.国际合作持续发展

近年来,中国国有石油公司在海外的油气业务取得了进展,尤其是与非洲国家的油气合作有了很展,合作的国家和地区不断扩大。

中石油海外油气业务深化苏丹、哈萨克斯坦和印度尼西亚等主力探区的滚动勘探,稳步开展乍得等地区的风险勘探,全年新增石油可储量6540万吨。同时加强现有项目的稳产,加快新项目上产,形成了苏丹1/2/4区、3/7区及哈萨克斯坦PK三个千万吨级油田。2006年,中石油完成原油作业量和权益产量分别为5460万吨和2807万吨,同别增长1877万吨和804万吨;天然气作业产量为57亿立方米,权益产量为38亿立方米,同比约分别增长17亿立方米和10亿立方米在苏丹,中石油建成了世界上第一套高钙、高酸原油延迟焦化装置,3/7区长输管道工程也投入运营;该公司还新签订乍得、赤道几内亚和乌兹别克斯坦等9个项目合同,中标尼日利亚4个区块;海外工程技术服务新签合同额31.9亿美元,业务拓展到48个国家,形成了7个规模市场。在国内,中石油与壳牌共同开发的长北天然气田已正式投入商业生产,并向外输送天然气。

中石化“走出去”获得重要进展。2006年,中石化完成海外投资约500亿元,获得俄罗斯乌德穆尔特石油公司49%的股权,正在执行的海外油气项目达到32个,初步形成发展较为合理的海外勘探和开发布局。中石化全年新增权益石油可储量5700万吨,权益产量达到450万吨。该公司还积极开拓海外石油石化工程市场,成功中标巴西天然气管道、伊朗炼油改造等一批重大工程项目。在国内,中石化利用其在下游领域的主导地位,与福建省、埃克森美孚及沙特阿美在2007年年初成立了合资企业“福建联合石油化工有限公司”、“中国石化森美(福建)石油有限公司”。两个合资企业的总投资额约为51亿美元,成为中国炼油、化工及成品油营销全面一体化中外合资项目。项目将把福建炼化的原油加工能力提高到1200万吨/年,主要加工来自沙特的含硫原油;同时建设80万吨/年的乙烯裂解装置,并在福建省管理和经营大约750个加油站和若干个油库。此前,中石化与BP合资的上海赛科90万吨/年乙烯、同巴斯夫公司合资的扬巴60万吨/年乙烯项目已于2005年建成投产。

目前,在能源外交的推动下,中国企业“出海找油”的战略已初见成效。但随着国对石油实行越来越严格的控制,中国企业在海外寻油的旅途上也将面临更多的困难与障碍。

5.管道网络建设顺利进行

我国油气管道网络建设继续顺利推进,并取得了丰硕的成果。目前,我国覆盖全国的油气骨干管网基本形成,部分地区已建成较为完善的管网系统。

原油管道:阿拉山口—独山子原油管道建成投产,使中国首条跨国原油管道———中哈原油管道全线贯通,正式进入商业运营阶段;总长度为1562千米的西部原油成品油管道中的原油干线已敷设完成。

成品油管道:国家重点工程———西部原油成品油管道工程中的成品油管道建成投产,管道全长1842千米,年设计量为1000万吨;干支线全长670千米、年输量300万吨的大港—枣庄成品油管道开工建设;中石化的珠三角成品油管道贯通输油,管道全长1143千米,设计年输量为1200万吨,将中石化在珠三角地区所属的茂名石化、广州石化、东兴炼厂和海南石化等炼油基地连接在一起,有利于共享,优势互补,对于提高中石化在南方市场的竞争力有着重要意义。

2006年是中国液化天然气(LNG)发展史上的里程碑。中国第一个LNG试点项目———广东液化天然气项目一期工程投产并正式进入商业运行;一期工程年接收量为260万吨的福建液化天然气项目与印度尼西亚签署了液化天然气的购销协议,得到落实;一期工程年进口量为300万吨的上海液化天然气项目开工建设,并与马来西亚签订了液化天然气购销协议。在我国,经国家核准的液化天然气项目有10余个。在能源供应日趋紧张、国际天然气价格持续走高的情况下,气源问题将成为制约中国LNG项目发展的最大瓶颈。

6.科技创新投入加大

科学技术是第一生产力,也是石油企业努力实现稳定、有效、可持续发展的根本。2005年中石油高端装备技术产品研发获得重大突破,EI-Log测井装备和CGDS-I近钻头地质导向系统研制成功。这两项完全拥有自主知识产权的产品均达到或接近国际先进水平,打破了外国公司对核心技术的垄断。中石油全年共申请专利800余项,获授权专利700项,7项成果获国家科技进步奖和技术发明奖,登记重要科技成果600项。2006年,中石油优化科技配置、加快创新体系建设令人瞩目。按照“一个整体、两个层次”的架构,相继组建了钻井工程技术研究院、石油化工研究院,使公司层面的研究院已达到8家,覆盖公司10大主体专业、支撑7大业务发展的20个技术中心建设基本完成,初步形成“布局合理、特色鲜明、精干高效、协同互补”的技术创新体系。

中石化基本完成了生产欧Ⅳ标准清洁成品油的技术研究,为油品质量升级储备了技术;油藏综合地质物理技术、150万吨/年单段全循环加氢裂化技术等重大科技攻关项目顺利完成;空气钻井、高效柴油脱硫催化剂等一批技术得到应用;一批自主开发的技术成功应用于新建或改造项目,特别是海南炼油、茂名乙烯的建成投产,标志着中石化自主技术水平和工程开发能力迈上了一个新台阶。中石化及合作单位的“海相深层碳酸盐岩天然气成藏机理、勘探技术与普光气田的发现”的理论和技术成果,带动了四川盆地海相深层天然气储量增长高峰,推动了南方海相乃至中国海相油气勘探的快速发展,是中国海相油气勘探理论的重大突破,获得了2006年度国家科技进步一等奖。2006年,中石化共申请专利1007项,获得中国专利授权948项,其中发明专利占74%;申请国外专利项,获得授权61项。

中海油2006年的科技投入超过20亿元,约占销售收入的1.3%,产生了一批有价值的科技成果。“渤海海域复杂油气藏勘探”、“高浓缩倍率工业冷却水处理及智能化在线(远程)监控技术”荣获2006年国家科技进步二等奖。渤海复杂油气藏勘探理论和技术研究取得突破,发现、盘活了锦州25-1南、旅大27-2等一批渤海复合油气藏和特稠油油群,该公司的海上稠油开发技术达到了世界先进水平。

7.加强可再生能源发展

我国国有石油公司明显加强了可再生能源的发展,尤其是在生物柴油的开发上有了实质性的突破,彰显了从石油公司向能源公司转型的决心和勇气。

中石油与四川省签订了合作开发生物质能源框架协议,双方合作的目标是“共同实施‘四川省生物质能源产业发展规划’,把四川建设成‘绿色能源’大省、清洁汽车大省;‘十一五’共同建成年60万吨甘薯燃料乙醇、年产10万吨麻风树生物柴油规模”;与国家林业局签署了合作发展林业生物质能源框架协议,并正式启动云南、四川第一批面积约为4万多公顷的林业生物质能源林基地建设,建成后可实现每年约6万吨生物柴油原料的供应能力。到“十一五”末,中石油建成非粮乙醇生产能力超过200万吨/年,达到全国产能的40%以上;形成林业生物柴油20万吨/年商业化规模;支持建设生物质能源原料基地达40万公顷以上,努力成为国家生物质能源行业的领头军。

中石化年产2000吨生物柴油的试验装置已在其位于河北省的生物柴油研发基地建成,成为迄今国内具有领先水平的标志性试验装置,为我国生物柴油产业开展基础性研究和政策制定,提供了强有力技术平台与支撑。中国海洋石油基地集团有限公司与四川攀枝花市签订了“攀西地区麻风树生物柴油产业发展项目”备忘录,投资23.47亿元,建设年产能为10万吨的生物柴油厂。

目前,我国生物柴油的发展十分迅猛,但存在鱼龙混杂的现象。国有大企业介入生物柴油领域,不仅可以提高企业自身的可持续发展能力,对整个生物柴油行业的规范化发展也是很有益的。

二、中国石油工业存在的问题

1.油气探明程度低,人均占有量低

我国油气丰富,但探明程度较低,人均占有量也较低。根据全国6大区115个含油盆地新一轮油气评价的结果,我国石油远景量为1085.57亿吨,其中陆地934.07亿吨,近海151.50亿吨;地质量765.01亿吨,其中陆地657.65亿吨,近海107.36亿吨;可量212.03亿吨,其中陆地182.76亿吨,近海29.27亿吨。尽管我国油气比较丰富,但人均占有量偏低。我国石油的人均占有量为11.5~15.4吨,仅为世界平均水平73吨的1/5~1/6;天然气的人均占有量为1.0万~1.7万立方米,是世界平均水平7万立方米的1/5~1/7。与耕地和淡水相比,我国人均占有油气的情形更差些

2.油气分布不均

全国含油气区主要分布情况是:东部,主要包括东北和华北地区;中部,主要包括陕、甘、宁和四川地区;西部,主要包括新疆、青海和甘肃西部地区;西藏区,包括昆仑山脉以南、横断山脉以西的地区;海上含油气区,包括东南沿海大陆架及南海海域。

根据目前油气探明程度,从东西方向看,油气主要分布在东部;从南北方向上看,绝大部分油气在北方。这种油气分布不均衡的格局,为我国石油工业的发展和油气供求关系的协调带来了重大影响。从松辽到江汉和苏北等盆地的东部老油区占石油储量的74%,以鄂尔多斯和四川盆地为主体的中部区占5.77%,西北区占13.3%,南方区占0.09%,海域占6.63%。而海域中渤海占全国储量的4%。2000年,随着更多的渤海大中型油田被探明,海上也表现出石油储量北部多于南部的特点。

目前,我国陆上天然气主要分布在中部和西部地区,分别占陆上量的43.2%和39.0%。天然气探明储量集中在10个大型盆地,依次为:渤海湾、四川、松辽、准噶尔、莺歌海-琼东南、柴达木、吐-哈、塔里木、渤海、鄂尔多斯。量大于l万亿立方米的有塔里木、鄂尔多斯、四川、珠江口、东海、渤海湾、莺歌海、琼东南、准噶尔9个盆地,共拥有量30.7万亿立方米

3.供需差额逐渐加大

最近5年,石油消费明显加快。2006年全国石油消费量达到3.5亿吨,比2000年净增1.24亿吨。

到2020年前,我国经济仍将保持较高速度发展,工业化进程将进一步加快,特别是交通运输和石油化工等高耗油工业的发展将明显加快。此外,城镇人口将大幅上升,农村用油的比重也将增加。多种因素将使我国石油需求继续保持快速增长。在全社会大力节油的前提下,如果以平均每年的石油需求量大体增加1000万吨的规模估计,到2020年,我国石油需求量将接近5亿吨;进口量3亿吨左右,对外依存度(进口量占总消费量的比率)约60%,超过国际上公认的50%的石油安全警戒线。我国石油安全风险将进一步加大

4.原油收率较低,成本居高不下

俄罗斯的原油平均收率达40%,美国为33%~35%,最高达70%,北海油田达50%,国外注水大油田的收率为50%左右。我国的平均收率大大低于这一水平。原油包括发现成本、开发成本、生成成本、管理费用和财务费用等在内的完全成本,目前与国际大石油公司相比,我国原油的完全成本非常高。1998年,中石油和中石化重组之前,我国的石油天然气产量一直作为国家指令性指标,为保证产量任务的完成,在资金不足的情况下,只有将有限资金投向油气田开发和生产;而在新增可动用储量不足的情况下,只有对老油田实行强化开,造成油田加速进入中后开发期,综合含水上升很快,大大加速了操作费用的上升。重组后的中石油,职工总数很多,原油加工能力不高,这就导致人工成本太高,企业组织形式不合理,管理水平不高。各油田及油田内部各单位管理机构臃肿,管理层次很多。预算的约束软,乱摊乱进名目不少。在成本管理上,没有认真实行目标成本管理,加之核算制度不够严格和科学,有时还出现成本不实的现象。

5.石油利用效率总体不高

我国既是一个石油生产大国,又是一个石油消费大国,同时也是一个石油利用效率不高的国家。以2004年为例,我国GDP总量为1.9万亿美元,万美元GDP消耗石油1.6吨。这个数字是当年美国万美元石油消费量的2倍,日本的3倍,英国的4倍。目前,国内生产的汽车发动机,百公里油耗设计值比发达国家同类车要高10%~15%。我国现阶段单车平均年耗油量为2.28吨,比美国高21%,比德国高89%,比日本高115%。要把我国2020年的石油总消费量控制在5亿吨以内,就要求在过去15年石油消费的平均增长水平上,每年降低25%以上。以上情况,一方面,说明我国节约用油的潜力很大;另一方面,也反映出节约、控制石油消费过快增长的难度相当大

6.石油科技水平发展较低

我国石油科技落后于西方发达国家,科研创新能力更差。基础研究水平差,大部分基础研究工作只是把国外较为成熟的理论和方法在我国加以具体运用。如地震地层学、油藏描述、水平井技术和地层损害等。另外,国外还有许多先进理论尚未引起国内足够的重视,如自动化钻井、小井眼钻井、模糊理论在油藏工程中的应用等。基础研究的这种局面表现为我国科研工作的创新能力差,缺乏后劲,技术创新能力不足,科技成果转化率不高,科技进步对经济增长的贡献率低。

油价“9涨”,农民抱怨农耕成本高,好消息!农机加油补贴多少钱

每年6月之初,苏北、皖北、河南、山东、河北等地陆续进入小麦收割季,麦收后又会进入紧张的秋季作物播种期。

然而,对老农来说,如今化肥价格走高,柴油购买成本也在蹭蹭上涨,这意味农业生产成本加大,种地收入降低。

更何况,今年油价已迎来了10轮调整,实现了“9轮涨”,柴油价格相比往年贵了一倍。

其实大家不需要太担心,农机加油可享受补贴。

01、油价“3连涨”

5月31日0时,官方对成品油价格进行调整,此次调整后柴油每吨涨390元,汽油每吨涨400元,折合涨了0.31-0.38元每升。

而此次上调迎来了油价“3连涨”,3次累计涨了900元每吨,远超4月中旬的500元/吨跌幅,油价比起此前又贵了不少。

今年的10次调价中,油价“9涨1跌0搁浅”,其中,汽油累计上调2330元每吨,柴油累计上调2245元每吨,也就是1.94元/升到2.07元每升之间。

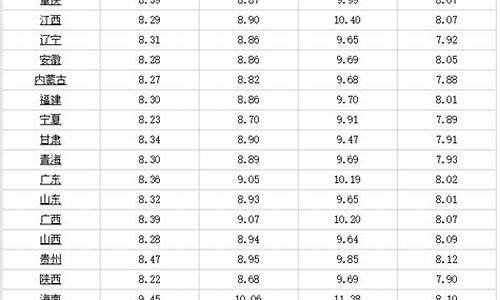

调整后,全国0号柴油上调至8.69元/升,92号汽油均价为8.元每升,95号汽油上调至9.57元每升。

与此同时,云贵川、两广、京津冀、鄂豫甘渝这12个省市加油站92号汽油已进入“9元时代”,刷新了成品油价格的新记录。

有一广州车主表示,这次油价上调后,加满50升油箱需要450元以上,增加了16元,相比2021年年底多花140元油费。

至于油价为何走高,其实还是受国际油价走高所致。

而因俄乌僵局还在持续中,欧盟仍制裁俄,这使得全球原油供应偏紧,支撑了油价上涨。

目前美原油站报价已达到115美元/桶,布伦特原油更是突破120美元大关。

以目前的国际油价来看,下一轮国内成品油价格或继续走高。

02、农机加油有补助

而随着气温升高,车用空调使用需求增多,油耗加大,将提振汽油需求;最重要的是,麦收到来,柴油需求再次加大,仍会支撑油价走高。

随着苏皖北部、北方地区的麦收即将或正在开展,联合收割机也开始由南向北收割小麦。

有农民抱怨,过去一亩地收割成本为40-50元,今年涨至60-70元一亩,其主因是柴油价格大涨,而收割机本身就是“油老虎”,耗油量大。

除了收割机外,接下来还需要用上农用三轮车、拖拉机、旋耕机等各种农机器械,而这些农机都比较耗油,难道地租成本真的要增加了吗?

其实并不然,对于购买农机,官方是大力支持的,其农机补贴已持续多年,一部农机最高可报销30%。

而如今柴油价格上涨,为了减轻农民的负担,让农民积极种植庄稼,多地已启动补贴。

其实早在之前,多部门就联合声明,要求一切为农机作业用油让步,且对手续齐全的拖拉机、收割机等机手,加油要提供优惠。

镇江地区,农机手可办理农机双优卡,在指定网点加油享4%的折扣,且可享优先加油特权。

而对于携带油桶购买者,一次最高可购2000升柴油。

如在河南平顶山,农机加油时可享受0.2元/升的优惠,且为农机提供绿色加油通道,对偏远麦田工作者,可将柴油送到地头;温县表示,在全线建设10个三夏服务保供站,专门提供农机加油服务,且油价优惠不低于3%,以当前柴油价格来看,可享0.25元每升的。

商丘地区,农机专供站加油可享0.25元每升补助。

而凭着农机加油卡,可再享0.2元每升的,这样最高就可享0.45元每升的优惠度。

日照地区设立7个三夏农机加油站,只要是农机手,就可享5%的优惠力度加油。

浙江地区,持有农机加油卡的机手,可自带油桶加油,且享受3%的优惠,一年最多可优惠3万元。

可见,多地提供农机加油补助,且每升可享0.2-0.45元左右。

设收割机加满一箱油是300升,那有了这箱补助后,一箱油可省60-135元,极大减轻农机手的负担。

而农机手的油费成本降低,自然也就不会随意提高亩收割费用,对农民来说还是非常有好处的。

当然,有实力的农民可以自行购买收割机、旋耕机等农机,如此农耕成本再次降低。

其实,国家一直心系农民,前不久刚推出100亿元一次性农资补助,为的就是减轻农民购买化肥的成本。

而早在3月份,官方已推出200亿农资补助,前后300亿农资补贴,极大减轻农民购买化肥的成本。

尽管化肥、柴油价格一直在涨,可随着官方的惠农举措,再加上粮价上涨,农民实际收益相比往年并没有降低。

原油价格涨幅与什么有关

上半年受环保及相关行业政策等因素的影响,柴油需求不容乐观。进入7月下旬,北方高温天气、南方台风多雨天气拖累,柴油价格上涨受到一定限制,介于原料成本高企,以及部分政策的连带支撑,价格较历史同期偏高。

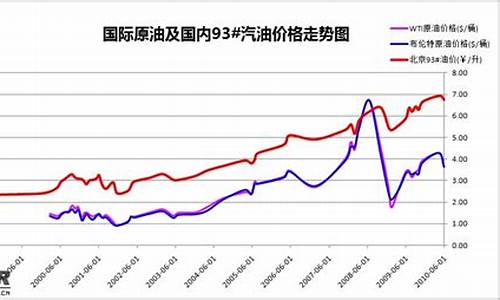

图1、2016-2018年柴油批发价格走势图

数据来源:隆众资讯

据隆众数据分析:2018年上半年,中国主营柴油价格呈先抑后扬走势,2018年柴油半年度均价为6523元/吨,较2017年半年均价5528元/吨,上涨995元/吨,涨幅为18%。上涨的原因,主要是2018年原油涨幅较大,一度突破70美元大关,2018年6月底WTI涨至74.15美元,而2017年6月底同期仅为44.74美元,上涨幅度高达30美元,导致炼厂加工成本提高,价格一路上行。

国家出台“蓝天保卫战”的三年行动,部分不合规的柴油遭遇打压,汽柴价格或将维持高位。

国内柴油价格高企,是需求带动还是有价无市?我们通过各省市的需求情况来一探究竟:

图2、国内柴油消费量需求占比

单位:元/吨

数据来源:隆众资讯

从上图2国内柴油消费量需求占比图中可以看出,2017年我国成品油消费总量在1200万吨以上的省市共有12个,柴油消费量在500万吨以上的十省市中,有六省市位于沿海,华东占了四个:山东、江苏、上海、浙江,再就是辽宁、广东。

图3、国内柴油消费量需求占比

数据来源:隆众资讯

见上图3,国内各省市的需求情况参差不齐,青岛主营本月量已全部完成,泰安中油因为油库整改,发油量受到影响,完成率仅为不足3成。江苏中石化量完成率仍存缺口,在7-9成左右,江苏中油削减了任务量,苏南超额完成,苏北仍存欠量。而浙江主营省公司总任务已基本追平。主营月度量的完成进度高低不一。那么柴油零售是否存在可观的利润?

图4、柴油零售利润走势图

单位:元/吨

数据来源:隆众资讯

从柴油零售利润图中可以看出,2018年7月,中国加油站综合利润,柴油平均零售利润1361元/吨,环比下降3.16%。月内零售价兑现下调,但批发价接连上涨,柴油批零价差缩小,导致利润走跌。

零售利润下降,那么柴油进出口利润是否存在套利空间?见下图4,柴油进出口套利分析:

图5、柴油进出口套利走势图单位:元/吨

数据来源:隆众资讯

7月份,我国进口新加坡柴油平均每吨亏损13.83元,较2018年6月份亏损下降56.7元/吨,我国华南口岸柴油出口至新加坡平均每吨亏损287.58元,较2018年6月份亏损增加13.5元/吨。

进口方面,新加坡柴油价格上调,而国内柴油价格同步上涨,使得进口利润亏损收窄。出口方面,国内柴油批发价格上涨,而新加坡地区柴油价格同步上调,使出口收入亏损增加。

整体来看,国内过剩问题依旧突出,主要表现为炼油产能仍在扩张,而新能源等替代能源的上马,导致柴油需求增长呈继续放缓的趋势。

中国石油工业的发展现状

一、中国石油工业的特点

1.油气储产量不断增长

近年来,中国石油企业加大勘探开发力度,油气储产量稳中有升,诞生了一批大型油气生产基地。

中国石油天然气股份有限公司油气新增探明石油地质储量连续3年超过5亿吨,新增天然气储量超过3000亿立方米;先后在鄂尔多斯等盆地发现4个重大油气储量目标区,落实了准噶尔盆地西北缘等7个亿吨级以上石油储量区和苏里格周边等3个数千亿立方米的天然气储量区。经独立储量评估,2006年中国石油天然气集团公司(以下简称“中石油”)实现石油储量接替率1.0,天然气储量接替率4.37,均超过了预期目标,为油气产量的持续稳定增长提供了基础与此同时,中石油一批较大油气田相继投入开发,油气业务实现持续增长。长庆油田原油产量一举突破1000万吨,标志着中国石油又一个千万吨级大油田诞生。地处鄂尔多斯盆地的中国储量最大、规模最大的低渗透苏里格气田投入开发,成为世界瞩目的焦点。塔里木油田的天然气产量突破100亿立方米,西气东输保障能力增强。西南油气田的年产油气当量突破1000万吨,成为我国第一个以气为主的千万吨级油气田,也是国内第6个跨入千万吨级的大油气田。2006年,中石油新增原油生产能力1222万吨,天然气生产能力91亿立方米。

中国石油化工股份有限公司在普光、胜利深层、东北深层等油气勘探获得一批重要发现。全年新增探明石油储量2.3亿吨,探明天然气储量约1600亿立方米,新增石油可储量约4500万吨,天然气可储量约739亿立方米。2006年4月3日,中国石油化工集团公司(以下简称“中石化”)正式对外宣布发现了迄今为止中国规模最大、丰度最高的特大型整装海相气田———普光气田,受到国内外广泛关注。经国土部审定,普光气田到2005年末的累计探明可储量为2511亿立方米,技术可储量为1883.04亿立方米根据审定结果,该气田已具备商业开发条件,规划到2008年实现商业气量40亿立方米以上,2010年实现商业气量80亿立方米。

中国海洋石油有限公司2006年在中国海域共获得10个油气发现,其中包括中国海域的第一个深水发现———荔湾3-1,并有6个含油气构造的评价获得成功。该公司2006年实现储量替代率199%,年内新增净探明储量4676万吨油当量。截至2006年年底,中国海洋石油有限公司共拥有净探明储量约3.56亿吨油当量。

2006年,全国共生产原油1.84亿吨,同比增长1.7%;生产天然气585.5亿立方米,同比增长19.2%其中,中石油生产原油1.07亿吨,再创历史新高;生产天然气442亿立方米,连续两年增幅超过20%;中石油的油气产量分别占国内油气总产量的58%和76%。连同海外权益油在内,当年中石油的油气总产量达到1.49亿吨油当量,同比增长4.9%。中石化原油生产量超过4000万吨,同比增长2.28%;生产天然气超过70亿立方米,同比增长15.6%。中石化“走出去”战略获得重要进展。预计海外权益油产量达到450万吨,增长了1.2倍。随着中国海洋石油有限公司的涠州6-1油田、曹妃甸油田群、惠州19-1油田、渤中34-5、歧口17-2东、惠州21-1等油气田的先后投产,全年该公司共生产油气4033万吨油当量,较上年增长3.4%,比3年前增长了21%。

2.经济效益指标取得进展

近年来,国际油价持续高涨,2007年底一度接近100美元/桶。在高油价的拉动下,中国石油工业的油气勘探开发形势较好,收获颇丰。2006年,中国石油行业(包括原油和天然气开业、石油加工业)全年实现现价工业总产值20132亿元,工业增加值6371亿元,产品销售收入19982亿元,利润3227亿元,利税4713亿元,分别较上年增长26.3%、35.8%、27.8%、18.2%和22.2%

2006年,三大国家石油公司突出主营业务的发展,在全力保障国民经济发展对油气需求的同时,创造了良好的经营业绩,各项主要经济指标再创新高,经济实力显著增强。但是,受油价下降等多方面因素的影响,各公司的利润增幅均有大幅降低。尤其是中石油,该公司2005年的利润增长了38%,但2006年仅增长4.3%。中国海洋石油总公司(以下简称“中海油”)的利润增长率也下降了一半以上。

3.炼油和乙烯产能快速增长

近年来,国内油品需求增长较上年加快。面对持续增长的市场需求,中国炼油行业克服加工能力不足、国内成品油价格和进口成品油价格倒挂、检修任务繁重等困难,精心组织生产,主要装置实现满负荷生产。2006年全年共加工原油3.07亿吨,比上年增长6.3%,但增幅回落了0.2个百分点。其中,中石油加工原油1.16亿吨,增长4.8%;中石化加工原油1.46亿吨,增长4.6%。

全年全国共生产成品油1.82亿吨,比上年增长4.5%,增幅同比回落2.6个百分点。其中,汽油产量为5591.4万吨,比上年增长3.7%;柴油产量为11653.4万吨,比上年增长5.5%;煤油产量为960万吨,比上年下降2.9%。中石油生产成品油7349万吨,比上年增长3.3%。其中汽油产量为2408.3万吨,增长4.81%;柴油产量为4605.17万吨,增长2.53%;煤油产量为333.45万吨,增长4.8%。中石化约生产成品油1.6亿吨。其中汽油产量为2546.0万吨,增长1.37%;柴油产量为6161.58万吨,增长5.83%;煤油产量为635.40万吨,下降4.15%(表1-1)。

由于乙烯需求的快速增长,我国加快了乙烯产能建设的步伐。2006年我国乙烯总产量达到941.2万吨,增长22.2%。其中,中石油的产量为207万吨,增长9.5%;中石化为633万吨,增长15.3%,排名世界第4位。长期以来,我国的乙烯领域为中石化、中石油两大集团所主导,但随着中海油上下游一体化战略的推进,尤其是中海壳牌80万吨乙烯项目于2006年年初建成投产后,其在2006年的乙烯产量就达到了64.62万吨。我国乙烯生产三足鼎立的格局已现雏形(表1-2)。

表1-1 2006年全国原油加工量和主要油品产量单位:万吨

注:①由于统计口径不统一,煤油数据略有出入;②中国海洋石油总公司2006年的燃料油产量为626.1万吨,比上年增长10.7%。资料来源:中国石油和化学工业协会。

表1-2 2006年中国乙烯产量单位:万吨

资料来源:三大石油集团及股份公司网站。

2005年国家发布了《乙烯工业中长期发展专项规划》和《炼油工业中长期发展专项规划》,使我国炼化工业的发展方向更为明确,势头更加迅猛。我国一大批炼化项目建成投产或启动。吉林石化70万吨/年、兰州石化70万吨/年、南海石化80万吨/年、茂名石化100万吨/年乙烯新建或改扩建工程建成投产;抚顺石化100万吨/年、四川80万吨/年、镇海炼化100万吨/年乙烯工程,以及天津石化100万吨/年乙烯及配套项目开工建设。2009年镇海炼化100万吨/年乙烯工程投产后,镇海炼化具有2000万吨/年炼油能力和100万吨/年乙烯生产能力,成为国内炼化一体化的标志性企业。值得一提的是,总投资为43.5亿美元、国内最大的合资项目———中海壳牌南海石化项目的投产,标志着中国海油的上下游一体化发展迈出实质性步伐,结束了中海油没有下游石化产业的历史。

2006年是多年来中国炼油能力增长最快的一年。大连石化新1000万吨/年、海南石化800万吨/年炼油项目,以及广州石化1300万吨/年炼油改扩建工程相继建成投产;大连石化的年加工能力超过了2000万吨,成为国内最大的炼油生产基地。与此同时,广西石化1000万吨/年炼油项目也已开工建设。可以看出,我国的炼化工业正在向着基地化、大型化、一体化方向不断推进。

2006年,我国成品油销售企业积极应对市场变化,加强产运销衔接,优化流向,继续推进营销网络建设,努力增加市场投放量。中石油全年销售成品油7765万吨,同比增长1.3%,其中零售量达4702万吨,同比增长23.3%。中石化销售成品油1.12亿吨,增长6.7%。中石油加油站总数达到18207座,平均单站日销量7.8吨,同比增长16.7%。中石化的加油站数量在2006年经历了爆发式增长,通过新建、收购和改造加油站、油库,进一步完善了成品油网络,全年新增加油站800座,其自营加油站数量已经达到2.8万座,排名世界第3位。

4.国际合作持续发展

近年来,中国国有石油公司在海外的油气业务取得了进展,尤其是与非洲国家的油气合作有了很展,合作的国家和地区不断扩大。

中石油海外油气业务深化苏丹、哈萨克斯坦和印度尼西亚等主力探区的滚动勘探,稳步开展乍得等地区的风险勘探,全年新增石油可储量6540万吨。同时加强现有项目的稳产,加快新项目上产,形成了苏丹1/2/4区、3/7区及哈萨克斯坦PK三个千万吨级油田。2006年,中石油完成原油作业量和权益产量分别为5460万吨和2807万吨,同别增长1877万吨和804万吨;天然气作业产量为57亿立方米,权益产量为38亿立方米,同比约分别增长17亿立方米和10亿立方米在苏丹,中石油建成了世界上第一套高钙、高酸原油延迟焦化装置,3/7区长输管道工程也投入运营;该公司还新签订乍得、赤道几内亚和乌兹别克斯坦等9个项目合同,中标尼日利亚4个区块;海外工程技术服务新签合同额31.9亿美元,业务拓展到48个国家,形成了7个规模市场。在国内,中石油与壳牌共同开发的长北天然气田已正式投入商业生产,并向外输送天然气。

中石化“走出去”获得重要进展。2006年,中石化完成海外投资约500亿元,获得俄罗斯乌德穆尔特石油公司49%的股权,正在执行的海外油气项目达到32个,初步形成发展较为合理的海外勘探和开发布局。中石化全年新增权益石油可储量5700万吨,权益产量达到450万吨。该公司还积极开拓海外石油石化工程市场,成功中标巴西天然气管道、伊朗炼油改造等一批重大工程项目。在国内,中石化利用其在下游领域的主导地位,与福建省、埃克森美孚及沙特阿美在2007年年初成立了合资企业“福建联合石油化工有限公司”、“中国石化森美(福建)石油有限公司”。两个合资企业的总投资额约为51亿美元,成为中国炼油、化工及成品油营销全面一体化中外合资项目。项目将把福建炼化的原油加工能力提高到1200万吨/年,主要加工来自沙特的含硫原油;同时建设80万吨/年的乙烯裂解装置,并在福建省管理和经营大约750个加油站和若干个油库。此前,中石化与BP合资的上海赛科90万吨/年乙烯、同巴斯夫公司合资的扬巴60万吨/年乙烯项目已于2005年建成投产。

目前,在能源外交的推动下,中国企业“出海找油”的战略已初见成效。但随着国对石油实行越来越严格的控制,中国企业在海外寻油的旅途上也将面临更多的困难与障碍。

5.管道网络建设顺利进行

我国油气管道网络建设继续顺利推进,并取得了丰硕的成果。目前,我国覆盖全国的油气骨干管网基本形成,部分地区已建成较为完善的管网系统。

原油管道:阿拉山口—独山子原油管道建成投产,使中国首条跨国原油管道———中哈原油管道全线贯通,正式进入商业运营阶段;总长度为1562千米的西部原油成品油管道中的原油干线已敷设完成。

成品油管道:国家重点工程———西部原油成品油管道工程中的成品油管道建成投产,管道全长1842千米,年设计量为1000万吨;干支线全长670千米、年输量300万吨的大港—枣庄成品油管道开工建设;中石化的珠三角成品油管道贯通输油,管道全长1143千米,设计年输量为1200万吨,将中石化在珠三角地区所属的茂名石化、广州石化、东兴炼厂和海南石化等炼油基地连接在一起,有利于共享,优势互补,对于提高中石化在南方市场的竞争力有着重要意义。

2006年是中国液化天然气(LNG)发展史上的里程碑。中国第一个LNG试点项目———广东液化天然气项目一期工程投产并正式进入商业运行;一期工程年接收量为260万吨的福建液化天然气项目与印度尼西亚签署了液化天然气的购销协议,得到落实;一期工程年进口量为300万吨的上海液化天然气项目开工建设,并与马来西亚签订了液化天然气购销协议。在我国,经国家核准的液化天然气项目有10余个。在能源供应日趋紧张、国际天然气价格持续走高的情况下,气源问题将成为制约中国LNG项目发展的最大瓶颈。

6.科技创新投入加大

科学技术是第一生产力,也是石油企业努力实现稳定、有效、可持续发展的根本。2005年中石油高端装备技术产品研发获得重大突破,EI-Log测井装备和CGDS-I近钻头地质导向系统研制成功。这两项完全拥有自主知识产权的产品均达到或接近国际先进水平,打破了外国公司对核心技术的垄断。中石油全年共申请专利800余项,获授权专利700项,7项成果获国家科技进步奖和技术发明奖,登记重要科技成果600项。2006年,中石油优化科技配置、加快创新体系建设令人瞩目。按照“一个整体、两个层次”的架构,相继组建了钻井工程技术研究院、石油化工研究院,使公司层面的研究院已达到8家,覆盖公司10大主体专业、支撑7大业务发展的20个技术中心建设基本完成,初步形成“布局合理、特色鲜明、精干高效、协同互补”的技术创新体系。

中石化基本完成了生产欧Ⅳ标准清洁成品油的技术研究,为油品质量升级储备了技术;油藏综合地质物理技术、150万吨/年单段全循环加氢裂化技术等重大科技攻关项目顺利完成;空气钻井、高效柴油脱硫催化剂等一批技术得到应用;一批自主开发的技术成功应用于新建或改造项目,特别是海南炼油、茂名乙烯的建成投产,标志着中石化自主技术水平和工程开发能力迈上了一个新台阶。中石化及合作单位的“海相深层碳酸盐岩天然气成藏机理、勘探技术与普光气田的发现”的理论和技术成果,带动了四川盆地海相深层天然气储量增长高峰,推动了南方海相乃至中国海相油气勘探的快速发展,是中国海相油气勘探理论的重大突破,获得了2006年度国家科技进步一等奖。2006年,中石化共申请专利1007项,获得中国专利授权948项,其中发明专利占74%;申请国外专利项,获得授权61项。

中海油2006年的科技投入超过20亿元,约占销售收入的1.3%,产生了一批有价值的科技成果。“渤海海域复杂油气藏勘探”、“高浓缩倍率工业冷却水处理及智能化在线(远程)监控技术”荣获2006年国家科技进步二等奖。渤海复杂油气藏勘探理论和技术研究取得突破,发现、盘活了锦州25-1南、旅大27-2等一批渤海复合油气藏和特稠油油群,该公司的海上稠油开发技术达到了世界先进水平。

7.加强可再生能源发展

我国国有石油公司明显加强了可再生能源的发展,尤其是在生物柴油的开发上有了实质性的突破,彰显了从石油公司向能源公司转型的决心和勇气。

中石油与四川省签订了合作开发生物质能源框架协议,双方合作的目标是“共同实施‘四川省生物质能源产业发展规划’,把四川建设成‘绿色能源’大省、清洁汽车大省;‘十一五’共同建成年60万吨甘薯燃料乙醇、年产10万吨麻风树生物柴油规模”;与国家林业局签署了合作发展林业生物质能源框架协议,并正式启动云南、四川第一批面积约为4万多公顷的林业生物质能源林基地建设,建成后可实现每年约6万吨生物柴油原料的供应能力。到“十一五”末,中石油建成非粮乙醇生产能力超过200万吨/年,达到全国产能的40%以上;形成林业生物柴油20万吨/年商业化规模;支持建设生物质能源原料基地达40万公顷以上,努力成为国家生物质能源行业的领头军。

中石化年产2000吨生物柴油的试验装置已在其位于河北省的生物柴油研发基地建成,成为迄今国内具有领先水平的标志性试验装置,为我国生物柴油产业开展基础性研究和政策制定,提供了强有力技术平台与支撑。中国海洋石油基地集团有限公司与四川攀枝花市签订了“攀西地区麻风树生物柴油产业发展项目”备忘录,投资23.47亿元,建设年产能为10万吨的生物柴油厂。

目前,我国生物柴油的发展十分迅猛,但存在鱼龙混杂的现象。国有大企业介入生物柴油领域,不仅可以提高企业自身的可持续发展能力,对整个生物柴油行业的规范化发展也是很有益的。

二、中国石油工业存在的问题

1.油气探明程度低,人均占有量低

我国油气丰富,但探明程度较低,人均占有量也较低。根据全国6大区115个含油盆地新一轮油气评价的结果,我国石油远景量为1085.57亿吨,其中陆地934.07亿吨,近海151.50亿吨;地质量765.01亿吨,其中陆地657.65亿吨,近海107.36亿吨;可量212.03亿吨,其中陆地182.76亿吨,近海29.27亿吨。尽管我国油气比较丰富,但人均占有量偏低。我国石油的人均占有量为11.5~15.4吨,仅为世界平均水平73吨的1/5~1/6;天然气的人均占有量为1.0万~1.7万立方米,是世界平均水平7万立方米的1/5~1/7。与耕地和淡水相比,我国人均占有油气的情形更差些

2.油气分布不均

全国含油气区主要分布情况是:东部,主要包括东北和华北地区;中部,主要包括陕、甘、宁和四川地区;西部,主要包括新疆、青海和甘肃西部地区;西藏区,包括昆仑山脉以南、横断山脉以西的地区;海上含油气区,包括东南沿海大陆架及南海海域。

根据目前油气探明程度,从东西方向看,油气主要分布在东部;从南北方向上看,绝大部分油气在北方。这种油气分布不均衡的格局,为我国石油工业的发展和油气供求关系的协调带来了重大影响。从松辽到江汉和苏北等盆地的东部老油区占石油储量的74%,以鄂尔多斯和四川盆地为主体的中部区占5.77%,西北区占13.3%,南方区占0.09%,海域占6.63%。而海域中渤海占全国储量的4%。2000年,随着更多的渤海大中型油田被探明,海上也表现出石油储量北部多于南部的特点。

目前,我国陆上天然气主要分布在中部和西部地区,分别占陆上量的43.2%和39.0%。天然气探明储量集中在10个大型盆地,依次为:渤海湾、四川、松辽、准噶尔、莺歌海-琼东南、柴达木、吐-哈、塔里木、渤海、鄂尔多斯。量大于l万亿立方米的有塔里木、鄂尔多斯、四川、珠江口、东海、渤海湾、莺歌海、琼东南、准噶尔9个盆地,共拥有量30.7万亿立方米

3.供需差额逐渐加大

最近5年,石油消费明显加快。2006年全国石油消费量达到3.5亿吨,比2000年净增1.24亿吨。

到2020年前,我国经济仍将保持较高速度发展,工业化进程将进一步加快,特别是交通运输和石油化工等高耗油工业的发展将明显加快。此外,城镇人口将大幅上升,农村用油的比重也将增加。多种因素将使我国石油需求继续保持快速增长。在全社会大力节油的前提下,如果以平均每年的石油需求量大体增加1000万吨的规模估计,到2020年,我国石油需求量将接近5亿吨;进口量3亿吨左右,对外依存度(进口量占总消费量的比率)约60%,超过国际上公认的50%的石油安全警戒线。我国石油安全风险将进一步加大

4.原油收率较低,成本居高不下

俄罗斯的原油平均收率达40%,美国为33%~35%,最高达70%,北海油田达50%,国外注水大油田的收率为50%左右。我国的平均收率大大低于这一水平。原油包括发现成本、开发成本、生成成本、管理费用和财务费用等在内的完全成本,目前与国际大石油公司相比,我国原油的完全成本非常高。1998年,中石油和中石化重组之前,我国的石油天然气产量一直作为国家指令性指标,为保证产量任务的完成,在资金不足的情况下,只有将有限资金投向油气田开发和生产;而在新增可动用储量不足的情况下,只有对老油田实行强化开,造成油田加速进入中后开发期,综合含水上升很快,大大加速了操作费用的上升。重组后的中石油,职工总数很多,原油加工能力不高,这就导致人工成本太高,企业组织形式不合理,管理水平不高。各油田及油田内部各单位管理机构臃肿,管理层次很多。预算的约束软,乱摊乱进名目不少。在成本管理上,没有认真实行目标成本管理,加之核算制度不够严格和科学,有时还出现成本不实的现象。

5.石油利用效率总体不高

我国既是一个石油生产大国,又是一个石油消费大国,同时也是一个石油利用效率不高的国家。以2004年为例,我国GDP总量为1.9万亿美元,万美元GDP消耗石油1.6吨。这个数字是当年美国万美元石油消费量的2倍,日本的3倍,英国的4倍。目前,国内生产的汽车发动机,百公里油耗设计值比发达国家同类车要高10%~15%。我国现阶段单车平均年耗油量为2.28吨,比美国高21%,比德国高89%,比日本高115%。要把我国2020年的石油总消费量控制在5亿吨以内,就要求在过去15年石油消费的平均增长水平上,每年降低25%以上。以上情况,一方面,说明我国节约用油的潜力很大;另一方面,也反映出节约、控制石油消费过快增长的难度相当大

6.石油科技水平发展较低

我国石油科技落后于西方发达国家,科研创新能力更差。基础研究水平差,大部分基础研究工作只是把国外较为成熟的理论和方法在我国加以具体运用。如地震地层学、油藏描述、水平井技术和地层损害等。另外,国外还有许多先进理论尚未引起国内足够的重视,如自动化钻井、小井眼钻井、模糊理论在油藏工程中的应用等。基础研究的这种局面表现为我国科研工作的创新能力差,缺乏后劲,技术创新能力不足,科技成果转化率不高,科技进步对经济增长的贡献率低。

林区去大寨村优选线路推荐林区回大寨村线路查询

林区至大寨村的一共要行驶822公里,耗时10小时33分钟,油费预计328元左右,需缴费375元左右

从林区到大寨村途径道路概况

X002→苏北线→水流东隧道→苏北线→沈家湾大桥→苏北线→野人谷隧道→苏北线→雨林沟大桥→苏北线→西蒿坪桥→苏北线→野人寨隧道→苏北线→寿桃山隧道→苏北线→野人岭隧道→苏北线→野人潭隧道→苏北线→大坪沟桥→苏北线→野人湖隧道→苏北线→九龙桥→苏北线→野人峰隧道→苏北线→野人关隧道→苏北线→神农路→南宁路→呼北高速→运城绕城高速→运风高速→运城绕城高速→侯平高速→京昆高速→太原二环高速→二淅线→象峪河桥→二淅线→退水渠桥→二淅线→灌渠桥→二淅线

从林区到大寨村路线详情

从起点向正北方向出发,沿X002行驶1.7公里,靠右。用时1分钟

继续沿X002行驶30米,右前方转弯进入苏北线。用时1分钟

沿苏北线行驶8.16公里后,进入水流东隧道。用时5分钟

沿水流东隧道行驶180米,直行进入苏北线。用时1分钟

沿苏北线行驶580米,直行上沈家湾大桥。用时1分钟

沿沈家湾大桥行驶50米,直行进入苏北线。用时1分钟

沿苏北线行驶350米,直行进入野人谷隧道。用时1分钟

沿野人谷隧道行驶2.1公里,直行进入苏北线。用时1分钟

沿苏北线行驶10.60公里后,进入苏北线。用时6分钟

沿苏北线行驶5.3公里,靠右。用时4分钟

继续沿苏北线行驶2.5公里,直行上西蒿坪桥。用时1分钟

沿西蒿坪桥行驶20米,直行进入苏北线。用时1分钟

沿苏北线行驶13.89公里后,进入野人寨隧道。用时9分钟

沿野人寨隧道行驶170米,直行进入苏北线。用时1分钟

沿苏北线行驶160米,左转。用时1分钟

继续沿苏北线行驶10米,直行进入寿桃山隧道。用时1分钟

沿寿桃山隧道行驶120米,直行进入苏北线。用时1分钟

沿苏北线行驶1.2公里,直行进入野人岭隧道。用时1分钟

沿野人岭隧道行驶70米,直行进入苏北线。用时1分钟

沿苏北线行驶1.4公里,靠右。用时1分钟

继续沿苏北线行驶420米,左转。用时1分钟

继续沿苏北线行驶1.9公里,直行进入野人潭隧道。用时1分钟

沿野人潭隧道行驶140米,直行进入苏北线。用时1分钟

沿苏北线行驶1.1公里,直行上大坪沟桥。用时1分钟

沿大坪沟桥行驶60米,直行进入苏北线。用时1分钟

沿苏北线行驶1.1公里,直行进入野人湖隧道。用时1分钟

沿野人湖隧道行驶150米,直行进入苏北线。用时1分钟

沿苏北线行驶3.4公里,直行上九龙桥。用时2分钟

沿九龙桥行驶20米,直行进入苏北线。用时1分钟

沿苏北线行驶1.7公里,直行进入野人峰隧道。用时1分钟

沿野人峰隧道行驶120米,直行进入苏北线。用时1分钟

沿苏北线行驶190米,直行进入野人关隧道。用时1分钟

沿野人关隧道行驶130米,直行进入苏北线。用时1分钟

沿苏北线行驶510米,右转。用时1分钟

继续沿苏北线行驶2.8公里,直行进入神农路。用时2分钟

沿神农路行驶7.85公里后,进入呼北高速。用时3分钟

沿呼北高速行驶78.96公里后,进入呼北高速。用时1小时0分钟

沿呼北高速行驶306.70公里后,进入运城绕城高速。用时3小时41分钟

沿运城绕城高速行驶550米,朝运城西,临猗,河津,风陵渡方向,靠左

。用时1分钟

继续沿运城绕城高速行驶10.9公里,朝S87,永济,西安,S5902方向,靠右

。用时8分钟

行驶360米,朝S5902,运城,太原方向,靠右进入运风高速

。用时1分钟

沿运风高速行驶4.0公里,朝运城绕城,运城北,机场,侯马方向,靠右进入运城绕城高速

。用时3分钟

沿运城绕城高速行驶12.4公里,朝机场,三门峡,侯马,太原方向,靠左

。用时9分钟

继续沿运城绕城高速行驶4.3公里,朝S75,G5,侯马,太原方向,靠左

。用时3分钟

继续沿运城绕城高速行驶760米,直行进入侯平高速

。用时1分钟

沿侯平高速行驶76.13公里后,进入京昆高速。用时53分钟

沿京昆高速行驶226.84公里后,进入太原二环高速。用时2小时53分钟

沿太原二环高速行驶17.62公里后,进入二淅线。用时9分钟

沿二淅线行驶470米,靠左。用时1分钟

继续沿二淅线行驶7.1公里,朝太原方向,直行进入象峪河桥。用时5分钟

沿象峪河桥行驶70米,直行进入二淅线。用时1分钟

沿二淅线行驶860米,直行进入退水渠桥。用时1分钟

沿退水渠桥行驶10米,直行进入二淅线。用时1分钟

沿二淅线行驶2.0公里,靠左。用时1分钟

继续沿二淅线行驶750米,直行进入灌渠桥。用时1分钟

沿灌渠桥行驶20米,直行进入二淅线。用时1分钟

沿二淅线行驶1.8公里,朝太原方向,到达终点。用时1分钟

[免责声明]本文来源于网络,不代表本站立场,如转载内容涉及版权等问题,请联系邮箱:83115484@qq.com,我们会予以删除相关文章,保证您的权利。