亚太地区油价下跌吗_亚太地区油价下跌吗最新

1.引发石油争夺的核心是什么?有什么解决途径?

2. 世界油气供给现状及发展趋势

3.石油企业发展面临的主要问题是什么

4.油价真的下跌了吗?收益的是谁?

引发石油争夺的核心是什么?有什么解决途径?

由于石油具有的特殊战略价值,世界各国对全球石油供应的争夺,也构成了世界各国政治、外交政策的重要基础。

美国已将能源安全放在美国对外贸易和对外政策的首位。美解决能源危机的基本战略是加强同加拿大等美洲产油国的关系;加强同沙特阿拉伯、科威特等海湾产油国的关系;加紧开发里海和俄罗斯的石油;关注亚洲特别是中国的石油动向。美国还支持西方石油公司主动参与中亚地区的石油开发,力图建立不经过俄罗斯或伊朗领土,直接将该地区的石油与欧美市场联系起来的石油运输通道。

俄罗斯则全面拓展能源外交布局:一是深化俄欧能源合作。二是加强对里海能源开发的影响。三是与亚太国家开展能源合作。四是加强俄美能源战略合作。俄罗斯出台的《俄罗斯联邦能源发展战略》,重点就是强调要通过强化能源外交促进经济复苏、维护地缘利益。

法国、德国等西欧国家,积极寻求新的能源合作伙伴,并制定了新的能源战略。其主要特点表现为:加强与伊朗的能源合作;致力于对沙特阿拉伯、科威特等海湾产油国的能源投资与开发;建立与俄罗斯的战略性能源伙伴关系;大力开拓东南亚市场,努力打入拉美油气领域,积极进军非洲能源市场。

日本则积极加强与中东及其他世界产油国建立相互依存关系,提出了针对中亚地区石油的欧亚大陆外交,并充分施展“金元外交”,用提供大规模经济技术合作的方案在全球展开石油争夺战。具体而言,一是继续加强与中东产油国的关系,保证稳定可靠的油源;二是角逐远东,加强同俄罗斯的经济合作;三是觊觎北非,力图实现石油来源的多元化。

美国暂居石油霸主

美国副总统切尼曾明确讲:谁控制海湾石油的流量,谁就对美国经济,甚至“对世界其他大多数国家经济”拥有了“钳制”力,未来学家托夫勒也曾讲到,控制了中东地区的石油,美国就捏住了向其主要竞争对手供应石油的输油管口。虽然世界大国对石油的争夺受各自的生存与发展需求驱动,但在当代世界石油争夺中,美国一直是首要角色。

美国是世界最大的石油消费国,也是世界最大的国,因此,石油利益一直是美国地缘政战略的核心,美国的能源需求也成为形成21世纪地缘政治的重要因素。美国争夺石油不仅在于确保自身需求得到满足,更有控制这一战略进而维护其世界霸权地位的长远意图。

目前,美国的全球战略布局在很大程度上是围绕石油展开的。2003年美国发动伊拉克战争,推翻萨达姆,深层原因之一是为了控制伊拉克乃至中东的石油。“9·11”以来,美国与沙特阿拉伯关系紧张,石油仍是主因。美国污蔑伊朗为“邪恶轴心”,也是觊觎其丰富的石油。在阿富汗战争后,美国军事力量借机渗透到中亚地区,一方面为了争夺里海石油,另一方面也是为了抵制其他国家在中亚地区拓宽能源渠道的努力。而最近,美国借口打击恐怖主义,要在马六甲海峡进行巡逻,更凸显出其急于控制海上石油生命线的图谋。

顾近几年形势的发展,美国借反恐战争已拿下阿富汗,并“顺便”立足中亚,其控制里海油气之目标已基实现。伊拉克战争则使美国支配中东石油的愿望成为事实。如果美国再顺势解决伊朗问题,中东油气的控制权将基本落入美国之手。此前,美国通过北美自由贸易协定,掌控了加拿大、墨西哥的油气。在西非,美国频频发动外交攻势,并谋划调兵进驻几内亚湾,以保“后备油库”之安全。所以,在世界能源领域,可以看出美国的霸主地位已基本确立。

世界石油格局走向何方

世界石油能源及其市场变化,特别是油价的变幻莫测、因石油而发生的双边或多边间的磨擦此起彼伏,牵制着世界和各国的经济发展,影响着人们的视野和对石油形势的判断。但是应当说,世界石油格局的基本态势大体上是清晰的。

很长时间内剩余可储量仍较丰富,世界石油主要需求地区不变,但供需格局中长期将发生较大变化。

世界剩余可储量在很长时期仍将是丰富的。到2050年前,石油保障程度应该是乐观的。

今后20年,石油供需格局将发生较大变化。世界上许多正在开发的油田产量将以年均4%—5%的速度递减,特别是欧洲、北美、亚太的油区产量将下降更多。即使有新的油田发现和投产,也将减少世界原油产量中的份额比例。而雄厚的欧佩克产油国,特别是中东的产量及在世界石油产量中的份额将有较大幅度的增加。欧佩克产油国2003年石油产量约15亿吨,占当年世界产量的40%,其中中东产油国产量为11亿吨,占当年世界产量的30%。

预计到2020年,当世界消费45亿—50亿吨石油时,欧佩克的产量将占60%—65%。也就是说,届时世界石油对欧佩克,特别是中东产油国的依存度将会更高。而2020年世界主要消费地区仍将是北美、欧洲、亚太,发展中国家需求会有较快的增加。据国际能源署预测,亚太地区将超过北美成为世界第一大石油消费区,其份额将占世界石油总消费量的30%。

唯一解决途径是比石油更有效率的能源的广泛应用。比如天然气,原子能。

世界油气供给现状及发展趋势

近年来,迫于美国的压力,欧佩克国家增加了石油产量,使得世界石油供应基本保持稳中有升。中东地区、东欧和独联体地区是世界上石油产量增长最快的地区。另外美洲地区的加拿大、巴西、墨西哥,亚太地区的澳大利亚和非洲地区的利比亚的石油产量都有不同程度的增长,在非欧佩克国家石油供应中占据了很重要的地位。但是非欧佩克国家的石油增产状况不会持续太久,未来决定世界油气供应的还是欧佩克国家。随着人类日益重视经济与环境的协调发展,世界各国更加重视天然气的开发利用,因此世界各国天然气的产量出现不同程度的增长,需求量也有进一步增加的趋势。天然气的产地主要在中东、俄罗斯和中亚地区。在未来的油气供应地中,中东、俄罗斯、北非、中亚和美洲地区处于首要地位。

一、世界油气供给现状

1.石油产量

据统计(图4-3),2002年全球石油产量为330213.5万吨(估计值),比2001年的产量333733.5万吨减少了1.05%,其中欧佩克2002年的产量为126175.0万吨(估计值),比2001年的135170.0万吨下降了6.65%,其中中东地区2002年产量估计值为643.0万吨,比上年的实际产量104285.5万吨下降了6.37%。西半球2000年产量估计值为85572.0万吨,比上年的实际产量85313.5万吨增长了0.30%。东欧和前苏联2002年产量估计值为45692.0万吨,比上年的实际产量42109.5万吨增长了8.51%。亚太地区2002年的产量估计值为36884.0万吨,比2001年的实际产量36563.5万吨增长了0.88%。非洲地区2002年的估计产量为34087.5万吨,比2001年的实际产量34506.5万吨减少了1.21%。西欧地区2002年的产量为30335.0万吨,比上年的实际产量30954.5万吨减少了1.99%(梁刚,2003)。

图4-3 2002年世界各地区石油产量(单位:万吨)

由以上数据可以看出,2002年东欧和独联体地区是世界上石油产量增长最快的地区。其中俄罗斯产量已由2001年的第二位变为居世界第一位,沙特阿拉伯由2001年的第一位变为居世界石油产量的第二位(见表4-4)。2001年俄罗斯石油产量约为3.4亿吨,出口2亿吨。俄罗斯石油的主要出口方向是西欧、美国及地中海沿岸国家。在欧佩克考虑是否减产、伊拉克停止石油出口时,俄罗斯总是开足马力生产。俄罗斯增加石油出口,弥补了国际石油市场上的不足,稳定了油价。但是俄罗斯跻身于世界产油国行列之首,企图在世界石油市场攫取更多的份额的态势,使欧佩克处于两难处境:继续实行减产保价政策,会失去世界石油市场份额,不减产则难以维持其理想油价。因此,欧佩克想独自左右油价的状况已经成为历史。

表4-4 2002年底世界前25位主要国家石油产量和剩余探明可储量

续表

(据梁刚,2003)

2.天然气产量

据统计,2002年世界天然气总产量为24981.15亿立方米,比2001年的总产量增长了0.72%。就各大区而言,美洲是世界最大的天然气产区,2002年底产量达9265.45亿立方米,比2001年底下降了0.15%;其次是东欧和前苏联,2002年底的产量为7160.07亿立方米,比2001年增长了1.49%。除非洲和美洲外(非洲的产量比上年同期减少4.78%,美洲的产量仅比上年减少0.15%),世界各地区的天然气产量均比上年有所增加,反映出世界各国加快天然气开发。从国家的角度来看,2002年底居世界天然气产量前六位的国家是俄罗斯、美国、加拿大、英国、荷兰和挪威。2002年世界各大区天然气产量见图4-4,世界前25位天然气生产国的产量见表4-4。由于天然气是比石油和其他能源更为清洁的能源,而且其燃烧后产生的热量也非常高,所以其消费量和应用领域也在不断地扩大。除发电、工业燃料、化工和民用外,也正在向交通动力方面发展,并将部分替代石油。而且天然气是增长最快的能源,需求量有进一步增加的趋势。

图4-4 2002年世界各地区天然气产量(单位:亿立方米)

二、世界油气供需发展趋势

1.世界石油供需状况和发展趋势

(1)世界石油供应状况

20世纪50年代到90年代,世界石油探明可储量增加了十几倍。然而从20世纪90年代初到2001年这段时间,世界石油探明可储量变化不大,净增量非常小,远远低于每年的开量(图4-5)。

图4-5 世界石油剩余探明可储量变化

(据国土部信息中心,2000)

近年来,通过用更有效的勘探开发技术,应用提高收率方法,越来越多的产油国的石油部门对外国投资开放,石油行业大多对其长期满足世界需求的能力表示相当乐观。但是随着油气的消费增加和石油勘探成本的增加,近年来石油的新增探明储量的速度已不能满足石油开速度,石油的储比在逐年降低,其接替率越来越小,这说明世界石油需求的增长继续超过其供应的增长,而且两者之间的差距正在扩大,如果世界对石油的消费量继续持续增长,其价格在不远的将来可能越来越高。据HIS能源集团估算,2000年“新油气田出探井”(NFW)的数量增加了31%,达到了826口,而新发现的石油储量却减少了10%,为143亿桶。HIS能源集团的报告指出,1991~2000年世界年平均产油量从6850万桶/日增加到了7360万桶/日,而同期剩余石油储量却减少了9%(从1991年的12070亿桶下降到2000年的11000亿桶),世界石油储比从48(年)降至42年。其中中东地区的石油可储量可以继续开约86年。

但是,2002年世界石油剩余探明储量比2001年增加254.44亿吨,主要是因为用新工艺将可大幅降低生产成本而使油砂利用更具竞争力,因此加拿大石油剩余探明储量大幅度增长。近年来,由于安哥拉在深海及超深海区众多的石油发现,预计该国石油产量到2007年时将跃升至200万桶/日。随着深海石油项目的不断开发,预计安哥拉石油产量将由目前的90万桶/日翻番至2007~2008年的200万桶/日,加上最近在超深海域又获得石油发现,到2010年安哥拉石油生产能力可超过250万桶/日。据全球能源研究中心(CGES)研究表明,由于国际石油公司如埃克森美孚公司、BP公司、道达尔公司纷纷投资安哥拉海域深水项目,2003年安哥拉海域钻井作业异常繁荣,也不断有新的油气发现。2002年底安哥拉已成为尼日利亚和利比亚之后的非洲第三大产油国,产量已超过埃及和阿尔及利亚,预计到2006年其石油产量将超过利比亚。

(2)世界石油需求状况

BP《2003年世界能源统计评论》指出,2002年全球能源消费比上年增加2.6%,快于近10年平均1.4%的增长速度;世界石油生产能力超过需求;世界石油供应呈现出更加多样化的趋势。虽然有伊拉克战争以及委内瑞拉和尼日利亚的供应中断,但是石油生产国依然能够满足消费国的需求,消费国无需动用战略石油储备。伊拉克战争期间,欧佩克利用它的近400万桶/日的剩余生产能力来保证市场供应。2002年全球石油需求仅比上年增加29万桶/日,为7570万桶/日。需求的增加主要来自中国,2002年中国的石油消费增加了5.8%(33.2万桶/日)。全球石油供应为7390万桶/日,比2001年减少了0.7%(41.5万桶/日)。其中,欧佩克石油产量为2820万桶/日,比2001年减少了6.4%(187万桶/日)。非欧佩克石油产量比2001年增加了145万桶/日,增加产量的国家主要有俄罗斯(增加64万桶/日)、哈萨克斯坦(15万桶/日)、加拿大(17万桶/日)、安哥拉(16万桶/日)和巴西(16万桶/日)。在过去的3年里,来自俄罗斯、里海、大西洋深水盆地以及加拿大的石油产量合计已增加了330万桶/日(增长了26.5%),到2007年还可能再增加500万桶/日。

(3)发展趋势

国际能源机构(IEA)在近日发布的最新的油品市场报告中,预测了2004年全球油品市场需求情况。据估计,2004年全球市场对油品的需求将增加100万桶/天,而来自非欧佩克国家的石油供应及欧佩克国家天然气液体产品(NGL)的增长为174万桶/天。IEA预测,在一些经济增长较为显著的地区2004年油品需求增长将比较强劲。2004年美国经济将出现较大程度的恢复,同时将带动油品需求的快速增长,2004年美国新增油品需求将达到34万桶/天,占据全球油品需求增长的三分之一。2001年美国石油净进口量(包括原油和成品油)占石油总需求量的55%,预计2025年将达到68%。成品油进口量占石油进口量的比例将从2001年的15%增加到2025年的34%。在非经合组织国家中,中国对石油需求量较大,预计2005年、2010年、2015年中国需进口的原油分别为1亿吨、1.3亿吨和1.6亿吨。

虽然IEA预测2004年全球油品市场需求的增长率将与今年相同,但这两个数字所代表的意义是不一样的。2003年全球油品需求增长受到了一些日常因素的影响,如日本核电站的停运使得日本的石油需求出现快速上升,美国天然气价格的高涨使部分使用天然气的用户改而用石油,伊拉克战争使得非经合组织国家提前建立战略石油储备等,这些异常的因素都促使2003年全球油品需求出现了较高的增长速度。IEA对2004年全球油品市场需求增长的预测建立在以下基础之上:全球气候恢复正常、全球经济出现阶段性恢复、较低的原油和天然气平均价格、日本核电反应器投入运行等。因此,在剔除了2003年的几个异常因素影响外,2004年全球油品市场需求增长从油品市场内在的运行机制来说显得更为强劲。2004年来自非欧佩克国家石油出口的增长要比全球油品市场需求的增长多出70万桶/天,这就要求欧佩克国家在2004年继续削减石油产量,这将是欧佩克连续第五年对石油产量进行削减。据预测,2004年非欧佩克国家的石油产量将在今年增加111万桶/天的基础上继续增加132万桶/天,其中一些成熟的石油开区,如北海、俄罗斯和北美将继续通过增加钻井数和运用新技术小幅增加石油产量,而美国的墨西哥海湾、北海、拉美和西非的深水油气产量在2004年将出现较大幅度的增长。

2.世界天然气供需状况和发展趋势

(1)天然气供应状况

2000年世界天然气出口量比1999年增长了8.6%,达5262.7亿立方米,其中管道天然气出口量为3893.1亿立方米,液化气(以下简称LNG)出口量为369.6亿立方米。2000年世界管道天然气的5大出口国是俄罗斯、加拿大、挪威、荷兰和阿尔及利亚,出口量占世界总出口量的90.7%。俄罗斯是世界上最大的管道天然气出口国,占世界管道气出口量的33.5%。5大进口国是美国、德国、意大利、法国和荷兰,2000年其进口量占世界总进口量的70.9%。2000年LNG出口量比1999年增长10.3%。世界5大LNG出口国是印度尼西亚、阿尔及利亚、马来西亚、卡塔尔和澳大利亚,其出口量占世界总出口量的78.3%。印度尼西亚是世界上最大的LNG出口国,占世界LNG总出口量的78.3%。LNG的主要进口国是日本、韩国和法国。2002年世界天然气总出口量为5813.4亿立方米,其中管道天然气出口量达4313.5亿立方米,LNG出口量达1499.9亿立方米(刘增洁,2002)。

另据上海天然气项目筹备组提供的世界LNG供需状况表明:截至1999年,世界LNG出口国主要有11个,天然气的液化能力为1490亿立方米/年,约11040万吨。亚太地区4个LNG出口国分别是印度尼西亚、马来西亚、澳大利亚和文莱;非洲和中东地区5个LNG出口国分别是阿尔及利亚、利比亚、尼日利亚、阿布扎比和卡塔尔,其余2个LNG出口国是美国和特立尼达-多巴哥。特立尼达-多巴哥和尼日利亚于1999年加入LNG出口国行列。1999年,特立尼达-多巴哥的大西洋LNG公司向美国和西班牙共出口了20.5亿立方米的天然气;尼日利亚的LNG公司向欧洲供应了7.4亿立方米的天然气;同年6月,卡塔尔的第二个天然气液化厂(拉斯拉凡LNG工厂)投入生产,1999年卡塔尔共出口了81亿立方米的天然气,占世界LNG贸易量的6.5%,其他主要的LNG出口国所占的份额分别是印尼占31.2%,阿尔及利亚占20.7%,马来西亚占16.5%。

天然气的产地主要在中东、俄罗斯和中亚地区。在未来的油气供应地中,中东、俄罗斯、北非、中亚和美洲地区处于首要地位,具有非常重大的地缘战略意义。

(2)天然气需求状况

美国是世界上最大的管道进口国。随着经济展,美国对天然气的需求量会不断扩大。世界上LNG进口国主要集中在亚洲、欧洲等地区的少数几个国家。亚洲地区LNG进口国主要是日本,韩国和;欧洲LNG的进口国主要是法国、土耳其、比利时、西班牙和意大利,另加上美国,共九个LNG进口国。世界上列在前三位的LNG进口大国分别是日本、韩国和法国。1999年的进口份额分别占世界LNG出口总量的55.8%、14.1%和8.3%。20世纪90年代以来,韩国和省LNG进口所占的比例有所增加,1999年省LNG进口比例增加到4.3%。(刘增洁,2002)

1999年,亚洲的LNG进口量比去年增加了62亿立方米,达922亿立方米,从而显示出日本尤其是韩国的经济状况有了明显好转。这两国的LNG进口量分别比去年上升4.4%和22.4%,美国的LNG进口量也几乎比去年翻一倍,达46亿立方米。尽管美国LNG的进口量有所增加,但国内总的天然气消费中LNG所占比例不大,预计以后十年美国LNG进口量不会有大的增加。

亚洲地区部分国家正在筹划LNG项目。新加坡正考虑进口LNG,投资5亿美元建设LNG接收终端,使能源来源多样化;泰国与阿曼签订了LNG购买合同,要求2003年开始供应天然气;印度正在沿海地区建设十二个LNG接收终端,把天然气作为发电厂长期使用的燃料。尽管印度目前的化肥用气是天然气主要需求之一,但天然气发电将成为天然气消费的主要领域;中国也已决定在东南沿海地区适量引进LNG,并明确先在广东省进行试点,LNG接收终端建于珠江口海岸深圳市大鹏湾内的秤头角镇,分两期建设,一期LNG进口量为300万吨/年,两期增加200万吨/年,总进口规模达到500万吨/年。

2002年全球天然气需求增加了2.8%,美国增加了3.9%,亚太非经合组织国家增加了7%。天然气消费的增长超过了全球一次能源消费的增长,天然气在全球能源消费结构中的比例达到24%,与煤炭相当。

(3)发展趋势

出于环境保护的需要,各国都积极鼓励天然气生产和消费,为天然气市场的扩大提供了机会。同时为应付国际油价波动频繁等不利因素的影响,世界各国对天然气的需求增大。据EIA等分析,世界各地区在2010年对天然气的需求有较大增长(图4-6)。未来天然气主要消费国为美国、中国。

图4-6 2010年世界各地区天然气需求情况(单位:亿立方英尺)

资料来源:美国能源信息管理中心(EIA)、阿瑟德里特公司(ADL)CIS:独联体

1)美国:根据美国能源部信息局预测,到2025年美国的天然气需求量将增长54%,美国国内的天然气供应将日益依靠国内新的大型天然气建设项目。美国国内天然气增加供应将主要依靠两种:一种是非传统储备(致密砂层、煤层甲烷和页岩等),另一种是阿拉斯加管输天然气(供应其它48个州)。非传统天然气总产量将从2001年的5.4万亿立方英尺增加到2025年的9.5万亿立方英尺,同时阿拉斯加天然气产量将从0.4万亿立方英尺增加到2.6万亿立方英尺。美国天然气进口量将从2001年的3.6万亿立方英尺增加到2025年的7.8万亿立方英尺。

2)亚太地区:到2010年,预计全球天然气消费量为3110亿立方英尺。因中国和印度显示出较大的天然气市场,2010年亚太地区天然气需求量将是1999年的两倍以上。2000年到2010年间,预计亚太地区的天然气需求量分别是:2000年为310亿立方英尺,2005年为450亿立方英尺,2010年为580亿立方英尺。今后10年,在上海等地区能源需求的推动下,中国的天然气需求量将会很大。预计2010年,中国天然气需求量为1.25亿吨油当量左右。据此预测的天然气需求量与本国今后潜在的、可生产的天然气产量相比还有缺口(图4-7)。这部分的缺口,需要进口管道天然气和液化天然气弥补。

图4-7 中国的天然气供需状况和潜力

据产业预测、阿瑟德里特公司(ADL)等

石油企业发展面临的主要问题是什么

我国石油贸易行业发展及面临的问题

近年来,亚太国家经济持续发展,亚太地区已经成为当今世界经济增长最快的地区。笔者通过大量的经济数据,对目前国际石油贸易的状况进行了分析,并对我国石油贸易发展态势及存在的主要问题进行探讨,认为当前我国建立石油期货及加大石油战略储备对于强化我国石油安全战略有着极其重要的意义。

国际原油贸易状况

亚洲是世界最大的原油进口者,占世界原油进口的47%,美国及欧洲地区原油需求的停滞、萎缩,促使亚洲在全球原油贸易的占有率上升。预计2011至2016年,亚洲原油需求及炼油能力增长,将推动亚洲原油及油轮的需求。亚洲炼油能力的迅速增强满足了不断增长的国内需求,炼油能力的提升将推动亚洲原油进口的增长。

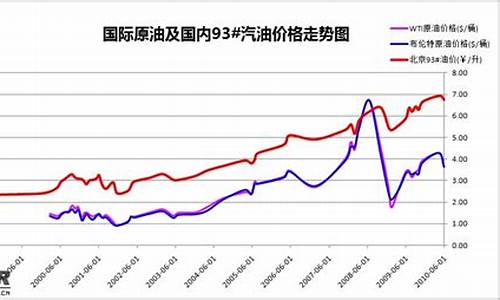

油价大幅波动,我国原油定价处于被动状态。WTI油价从2011年年底的99.65美元/桶提高至109.91美元/桶,2012年6月WTI油价降低为77.69美元/桶。布伦特油价由106.51美元/桶上升至126.47美元/桶,2012年6月降至91.35美元/桶。由于布伦特原油期货的流动性很好,而场外市场上布伦特原油与迪拜原油的价差交易也很活跃,所以目前WTI原油期货和布伦特原油期货已经成为北美和欧洲的原油定价基准,亚洲的原油贸易大多数参照迪拜原油的现货评估价格,但迪拜原油的价格依赖于布伦特原油期货价格与场外市场交易的布伦特原油与迪拜原油的价差,亚洲地区缺乏一个独立的、权威的原油定价基准。

我国石油贸易的现状

我国石油消费年均增长7.3%,20年间石油消费增长近2.8亿吨,占亚太地区石油消费年增长量的50%,占全世界石油消费增长量的35%。石油消费占世界的比例已经超过10%,消费量和进口量均超过日本,成为世界第二大石油消费国。

进口原油是石油贸易的主要方式。2011年中国的石油贸易量达3.33亿吨,其中进口3.0亿吨,出口0.3亿吨;进口中,原油为2.5亿吨,占进口总量的83%,出口中,石油产品为0.3亿吨,占总出口量的92%。

进口来源呈现多元化态势,中东仍为主要来源地。1995年我国进口来源地主要为中东、亚太、非洲、欧洲、美洲、大洋洲等地方。2011年中东石油来源增加,沙特增长明显,目前为第一大供应国;来自亚太地区的进口减少,主要受增加有限,以及当地需求增长影响;拉美和非洲进口有较大增长。

进口石油产品以燃料油为主,2011年中国进口石油产品5216万吨,其中燃料油2683万吨,占51.4%,地炼原料和船用燃料的增长支撑燃料油需求,液化气、石脑油、润滑油、沥青、石油焦等产品,进口量维持在300-500万吨的水平。

出口石油产品以汽油、煤油和燃料油为主。2011年汽油、煤油和燃料油出口量占石油产品出口量的69%。汽油出口主要是为了平衡市场供需。

我国石油安全系数低,对外依存度高。2011年,中国原油对外依存度高达56.5%,首次超越美国的53.5%。石油和天然气的进口依存度在未来一段时间还会快速上升。石油对外依存度过高,最直接的表现就是,油价定价处于被动局面。国际油价去年大幅攀升,布伦特年均油价达到111.23美元/桶,涨幅高达39.9%,创有史以来最高水平。

运输渠道多元化,主要体现为海上运输为主,陆上管道运量增加,中俄、中哈、中缅管线将成为我国陆上石油进口的重要来源。

中下游基础设施的建设是进行石油贸易的关键

中下游设施主要包括炼油设施、仓储设施、物流设施三类。首先,炼油设施。由于交易品种有成品油,因此需要炼油设施对原油进行加工。

其次,仓储设施。交易的原油和成品油都需要仓储基地,目前,新加坡凭借地理位置的优势成为亚太最大的石油仓储物流和交易中转基地,新加坡是仅次于纽约和伦敦的全球第三大石油贸易中心和第一大船用燃料港口。在国内,仓储行业快速扩张,仓储行业市场主体更加多元化,三大集团、地方港务集团、外企、民企、甚至国有投资公司等依托一体化经营、地方、资本优势等纷纷介入,油库建设规模大型化,石油企业、民企纷纷介入原油商业储备建设,专业化仓储企业网络化扩张,同时,由于土地岸线紧张,仓储项目具有的属性日益增强,吸引了更多企业的进入。造成市场竞争日益激烈。

专业第三方石化仓储运营商将成为行业主流,主要包括四类,第一类是完全独立仓储公司,其核心业务是建造、运营码头及仓储设施,为外部客户提供仓储中转服务。第二类是存在“内部业务”的专业运营商,仓储为独立运营的业务板块,但母公司从事石化、运输、港口等相关业务;第三类是大型石油公司,主要是为自有炼厂配套码头及仓储设施,偶尔也提供对外仓储服务。第四类是油品贸易公司,为自身贸易活动而参股投资第三方仓储设施。

最后是物流设施。交易的原油和成品油需要通过完备的物流网络进行配送,亚太地区在这方面比较薄弱。

未来可能发展取向

1.加快推进原油期货市场建设,提高油价定价的话语权。长远看,随着我国市场经济体系的逐步完善,国内外石油市场的联动性将显著增强,价格风险上升,因此,有必要建立我国石油交易市场,提高国际石油市场的定价权。2.加大石油储备建设,建立并完善成品油商业储备和应急供应体系,应对国际油价波动风险和对其紧张的能力。

油价真的下跌了吗?收益的是谁?

2014年最出乎意料的,莫过于“跌跌不休”的国际油价。仅半年时间,原油价格遭到“腰斩”,从今年6月的每桶115美元跳水至55美元,“三位数”油价的时代似乎已宣告终结。

油价暴跌的背后,是产油国之间的博弈,也是大国之间的经济较量。沙特坚持不减产打响石油价格战,意图打压美国页岩油热潮,美国则有望趁机摆脱对中东的依赖;委内瑞拉、伊朗感受着暴跌的切肤之痛;西方的舆论号角顺势响起,渲染油价将拖垮俄罗斯经济,正如他们在1998年看到的那样。油价的起起伏伏,也记录着国际政治格局动荡的这一年。

俄罗斯:油价暴跌,普京拿什么对抗西方制裁?

2014年,卢布大幅贬值再次唤起了俄罗斯人对1998年债务违约的记忆。那一年,卢布在几天之内崩盘,迫使俄债务违约。当年GDP下降了2.5%,工业生产下降3%,粮食产量下降2400万吨。

16年后,似曾相识的阴影再次笼罩俄罗斯。今年3月,克里米亚入俄和乌克兰危机掀起西方对俄的制裁战,以逼迫俄罗斯让步。以牙还牙,俄罗斯则“祭出”天然气这张王牌,以“断气”对抗西方的经济封锁。

然而,下半年国际油价暴跌令这张王牌黯然失色。对于严重依赖原料出口的俄罗斯来说,油价的严重缩水等于财路被掐断。油价的下跌直接削减俄罗斯预算收入,造成赤字增加、预算项目无法执行,进而加剧经济下行压力。俄总理梅德韦杰夫承认,“俄罗斯面临陷入深度衰退的风险”。

俄罗斯会重演16年前的经济崩溃吗?答案尚未揭晓,但不少西方媒体已吹响了“制裁胜利”的号角。就连本人都说,现在普京领导的国家要应对“卢布汇率的崩溃、金融危机和经济衰退”,俄罗斯的经济形势证明了普京在克里米亚的做法是错误的。

俄罗斯将今年的油价下跌形容为美国的“陷阱”。俄罗斯前财长库德林直截了当地说,美国正与原油输出国合谋压低油价,以此向俄罗斯施压,是美国的一个阴谋。

面对油价大跌、西方制裁以及资本外逃构成“完美风暴”,俄罗斯如何逃出暴风眼?中国国际问题研究所研究员石泽说,俄罗斯有很强的承受和回旋能力,经济不会“崩盘”。且俄罗斯拥有大量外汇储备,更能取有力的反制裁措施。

“俄罗斯经济拥有良好的基础,即便油价跌到40美元也没关系。俄罗斯经济也将克服当前的危机,这需要多久呢?倘若最糟糕的情况,需要差不多两年的时间。”普京在今年年度记者会上仍信心满满。在油价动荡的2014,俄罗斯掀起了“卢布保卫战”。

欧佩克:为保市场,忍受“割肉”之痛

今年,一场石油输出国组织(OPEC,简称欧佩克)和非OPEC产油国抢夺市场份额的大战已经打响。抛弃了欧佩克通过限产来保持高油价的传统战略,沙特代之以一项新的政策,即不惜一切代价捍卫欧佩克的市场份额。

“无论价格是多少,减产都不符合欧佩克成员国的利益。不管油价降到20美元、40美元、50美元还是60美元,都无关紧要。”沙特阿拉伯石油部长阿里·纳伊米说。

在外界看来,这是一场旷日持久的较量。分析师认为,沙特是在向美国页岩油下战书,以求挫败对其市场份额的威胁。观察人士预计,全球油价持续下跌会快速打压美国的页岩油钻探活动,减慢产量增长并有助于支撑油价。

同时,“阴谋论”也在蔓延—沙特把低油价视为对伊朗与俄罗斯施加更多压力的良机。伊、俄两国在叙利亚内战中支持叙利亚总统阿萨德,而阿萨德是沙特的死对头。

但无论“阴谋论”是否真实存在,那些以原油出口为主要财政收入来源的国家,已经感受到了低油价的“切肤之痛”。海湾产油国拥有巨额外汇储备,他们有能力在一段时间内经受住冲击。而那些家底薄弱的成员国,就只能咬牙挺住了。

失去高油价的支撑的委内瑞拉,未来高和高补贴将遭遇麻烦。现在,委内瑞拉深受通货膨胀、消费品短缺、犯罪率持续上升的困扰,这些直接影响到马杜罗。

伊朗一方面饱受国际制裁和货币下跌之苦,另一方面油价走低令收入锐减,5%的GDP就此流失。总统鲁哈尼摩拳擦掌搞经济重建之际,却被国际油价的重挫束缚住了手脚。在伊核谈判的关键时期,失去了高油价的支撑,谈判底气恐怕也减少三分。

不过,今年“伊斯兰国”在叙利亚和伊拉克攻城掠地,却并未引发原油价格动荡。分析师认为,投资者们渐渐意识到,这些都不会给供应构成燃眉之急。从另一方面来看,原油价格的动荡,不再仅仅受地缘冲突的影响,这一次,经济逻辑战胜了国际政治逻辑。

美国:页岩油改变国际政治格局?

13年,为了打击以色列及支持以色列的国家,欧佩克宣布石油禁运,造成油价暴涨,令美国GDP增长下降了4.7%,直接促使其转变了对中东的外交政策。自那时起,摆脱对中东的石油依赖成为美国面临的重大课题。

经过多年的勘探和开发,美国页岩油如今终能在能源市场上分得一杯羹,也试图跟沙特分庭抗礼。2009年之前还是全球最大石油进口国的美国,到2020年却有望跃升全球最大产油国。

新能源会令北美洲成为新的中东吗?如果这一猜想成为现实,美国对中东的依赖和影响会下降、美国在防范地球变暖上的兴趣会下降、欧洲对俄罗斯的天然气依赖程度也会下降。随着对石油短缺的担心减弱,美国也会开始探寻新的外交。

《纽约时报》的文章称,随着美国对中东的能源依赖的降低,华盛顿在当地承担风险和责任的意愿自然也会降低,至少在这个财政拮据的年代,这种意愿就显得更缺乏依据了。

同时,经济快速发展的亚洲,将成为美国与其他产油国的“兵家必争之地”。对于欧佩克而言,东亚和南亚的需求或许是一个激动人心的新机遇,预计到2035年,产自中东的近90%石油将被吸纳到亚洲。

为此,美国的亚太再平衡战略也应运而生。美国前任防长帕内塔说,到2020年,将有60%的美国战舰部署在太平洋。这意味着,美国加大在亚太地区的军事部署,未来一旦扼住重要海峡,亚洲的石油运输就会面临危险。

种种利好,已经令美国媒体将能源视为的一项外交“武器”。《纽约时报》的文章甚至断言,二战结束后,“短缺”这个理由一直是塑造全球地缘政治和经济的主导力量之一,如今,由于美国油气行业的技术知识和大胆开拓,世界已经迎来了一个新时代。

[免责声明]本文来源于网络,不代表本站立场,如转载内容涉及版权等问题,请联系邮箱:83115484@qq.com,我们会予以删除相关文章,保证您的权利。