1980年油价暴跌_80年代油价

1.第二次石油危机的其他相关

2.有谁知道1980年到2000年的国际石油价格

3.历史上哪年油价最高?

4. 国际石油市场安全

第二次石油危机的其他相关

伊朗石油日产量不是一开始就骤降到100万桶以下。18~19年伊朗伊斯兰革命运动期间,伊朗的石油产量只是略有下降,仍然保持在日产400万桶左右。1980年9月两伊战争爆发后,伊朗的石油产量确实再次受到影响而有所下降,但下降的幅度不大。在双方经过一系列的“袭城战”、“袭船战”、“袭油战”,直到1986年两国石油设施遭毁灭性破坏之后,伊朗的石油日产量才骤降到100万桶以下。

1981年的每桶34美元的原油价格并不是第二次石油危机期间的巅峰价。18年伊朗国内爆发了反对国王的群众运动(又称伊斯兰革命运动),迫使巴列维国王于19年1月16日流亡国外。19年2月,宗教领袖霍梅尼结束14年流亡生活从巴黎返回伊朗接管,19年4月1日宣布成立伊朗伊斯兰共和国。至此,伊朗内政趋于稳定,各项生产也很快得到恢复,其中包括石油生产。1980年4~7月间,正当伊朗石油生产已恢复到接近历史上最好记录的日产600万桶时,美国石油垄断资本家却意外地将原油价格陡增至每桶39.5美元。19年9月22日两伊朗战争开始后,伊朗的石油生产再次受挫,产量下降。奇怪的是,随着伊朗和伊拉克的石油产量下降,美国石油市场上的原油价格却开始回落,到1981年每桶原油价格已降至34美元,整整降了5.5美元。到1986年,两伊差不多无油可卖时,美国石油市场上的原油价格反而跌至每桶8美元的底谷。

相关问题

为什么在1986年伊朗和伊拉克两大产油国的石油产量几乎减至零了,世界原油价格反而降到13年以来的历史最低点呢? 其中的原因虽然很多,但最关键的一点是非OPEC产油国家的迅速崛起,削弱了美国控制世界石油价格和供应的能力。 第一次石油危机之后,世界各地迅速掀起了一股石油勘探热潮,到20世纪70年代末,已探明的石油储量遍及五大洲四大洋。苏联、中国等社会主义国家为摆脱美国等西方国家对世界石油市场的垄断,更是不断扩大在石油领域的投入。1980年的高油价好比是世界石油大开发的导火索,五大洲四大洋顿时遍地开花,眨眼间还冒出了一大批新油田。非OPEC国家的新老油田都在全力扩大石油生产规模,提高石油产量,其中一些国家不仅实现了石油的自给自足,而且还跻身石油出口国家的行列。 苏联和中国因为幅员辽阔,很快崛起成为仅次于美国的石油生产和出口大国。在第二次石油危机中,中苏两国的石油出口对平抑油价发挥了巨大的作用。苏中两国常常以社会主义阵营中的大哥、二哥自居,一心想帮助世界上其他社会主义小国家尽快摆脱贫困,所以供给这些国家的石油价格远远低于国际石油市场上的价格。受其影响,一些曾经由美国供应石油的西方国家也极力争取从中苏两国进口廉价石油。可以说,在石油的价格和供应方面,东欧以及亚洲许多国家当时已不再受制于美国及OPEC。 早在1969年,北海就发现了埃克菲斯克大油田,10年又发现了福帝斯特油田,到1980年1月,北海油田每天的石油产量已超过200万桶。英国和挪威的北海油田无疑成了完全不受制于美国及OPEC的西欧石油供应基地。而富含石油的非洲一直以来都是西欧的势力范围,西欧国家也在致力于将非洲发展成为其另一不受制于美国及OPEC的石油供应基地。北非的利比亚虽然是OPEC成员,却一直跟美国作对,其石油政策从不屈从于美国的利益。第二次石油危机中,非洲石油源源不断地输往西欧各国,相应地冲减了西欧国家从美国和OPEC国家进口石油的数量。 16年~19年,墨西哥探明的石油储量增加了6倍,到1980年墨西哥探明的石油储量已达到300多亿桶,19年墨西哥的平均日产水平已达150万桶。自1980年以来,墨西哥已经成为非OPEC国家中另一重要的石油出口国。而加拿大很早就是世界上的石油出口大国,再加上拉美其他一些非OPEC产油小国,这些都是独立于美国和OPEC之外的石油出口国家。 所以,第二次石油危机的情况已经大不相同了。当美国石油公司疯狂提高石油价格时,一直依赖美国及OPEC供应石油的国家开始另辟蹊径,纷纷寻求更加实惠的石油供应商。这样就在美国操纵的石油市场之外逐渐形成了另一个巨大的石油交易市场,而且该市场的石油价格比美国操纵的石油市场价格要低得多。如此一来,欧洲一些石油商跟美国的中小石油商勾结起来,将美国之外的廉价石油反向打入美国市场,低价抛售。结果是美国大石油商的高价石油无人问津,而美国中小石油商的廉价石油却大行其道。美国大石油商原以为跟第一次石油危机那样,通过制造油荒和哄抬油价再一次横财,谁知给中小石油商一搅和,大石油商们的石油销量下降,利润锐减,最后还不得不将手中囤积的大量石油低价脱手。美国大石油商在导演的这场石油危机中彻底失算了,甚至可以说是“偷鸡不成蚀把米”。 美国石油业经过新一轮的集中和垄断之后,几大石油公司控制的石油数量占美国国内石油总量的比例虽然大大提高了,但占世界石油总量的比例却明显下降了,失去了在世界石油市场的垄断地位。美国石油商之所以在第二次石油危机中失算,原因就在这里。

有谁知道1980年到2000年的国际石油价格

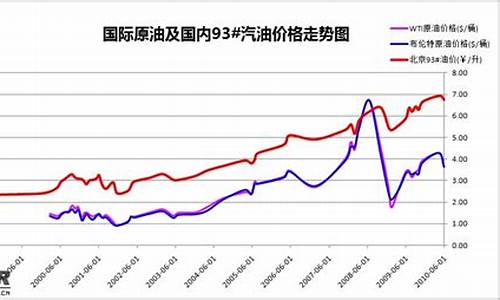

国际石油价格涨落变化非常之大,从1945-13年仅1~2.5美元/桶,到19年的15美元左右最高涨到了1981年的2月的每桶39美元,1986年又降至13美元,90年海湾战争是油价上涨到30美元/桶左右,90年代后期有在十几美元左右的水平上下徘徊,从1999年1月的每桶10美元左右上涨到了2000年11月的每桶近31美元,12月份价格有所回落。

历史上哪年油价最高?

目前,国际市场原油计量单位一般为“桶”。1桶约合159公升。以世界平均比重的沙特阿拉伯34度轻质原油计算,一吨约合7.33桶。

现代石油工业诞生后的约一个世纪里,美国始终垄断着国际石油市场。二战后,中东石油产量猛增,世界石油中心逐渐从北美转向中东。这一时期原油价格低且平稳,1945年原油标价为每桶1.05美元,1960年为1.90美元。

13年10月第四次中东战争爆发,中东产油国取了减产等举措,使油价在不到3个月内从每桶约3美元猛升至约11美元,从而引发第一次石油危机。这场危机导致全球出现战后最严重的经济衰退。

18年底,伊朗政局剧变使其石油日产量从580万桶猛降到100万桶以下,打破了市场供求关系的脆弱平衡,油价从每桶13美元飙升至34美元。

1980年,伊拉克对伊朗开战,油价涨至每桶38美元(按照实际购买力,这一价格相当于目前每桶100美元以上),从而催生了第二次石油危机。

1982年石油输出国组织(欧佩克)开始实施生产配额制,力求“限产保价”。但这种做法导致欧佩克成员国为争夺市场份额展开价格战,油价1986年第二季度一度下泻至每桶六七美元。

1990年8月,海湾战争爆发,其间国际油价升至每桶40美元。

19年亚洲金融危机突发,欧佩克由于错误地判断形势决定增产,导致油价暴跌。1998年底国际油价跌破每桶10美元大关。

1999年3月,国际油价开始回升,2000年3月回升至每桶34美元。2003年伊拉克战争爆发,油价进一步攀升。2004年以后,油价涨势一发而不可收。2008年1月2日,油价攀上每桶100美元高位。

国际石油市场安全

一、国际石油市场基本特点

由于世界石油的储藏、生产和消费在地理上的极不平衡,产油国和消费国大多是分离的。石油和石油生产主要集中在经济相对落后或比较落后的少数发展中国家,他们的石油消费水平较低,而且是主要的石油输出国;而石油相对匮乏的许多经济发达国家,却因石油消费水平高,石油炼制能力强而成为世界显赫的石油进口国;其他广大无石油的发展中国家大多为很次要的石油进口国。石油作为战略物质以及它的供求在地理上的巨大差异,致使世界石油市场在19世纪跨国石油公司兴起时就得到了空前的发展。此后,随着国际石油格局的变化,国际石油市场呈现出其独有的特点。表现在:

1)高度的垄断性。同其他行业相比,石油业形成垄断最早,垄断程度最高,企业规模最大,导致国际石油价格从1875年起一直是一种垄断价格。现代石油工业处于自由竞争时期非常短,只有大约15年的时间,即1859~1875年。到19世纪70年代中叶,洛克菲勒集团就已经完成了对美国和世界石油工业的独家垄断,并在1882年组成了世界的第一个石油托拉斯,此后虽然有诺贝尔兄弟、荷兰/壳牌公司集团等与其竞争,并根据美国1890年通过的“谢尔曼反托拉斯法”将洛克菲勒垄断集团改组为“新泽西标准石油控股公司”,以及1911年美国最高法院根据反托拉斯法宣判“新泽西标准石油控股公司”解散,分成了38家公司,但是后来这些石油公司的进一步发展,世界石油市场又变成由七家石油公司统领,成为世界最大的石油垄断集团,俗称石油“七姊妹”,这七大石油公司统治世界石油市场长达45年之久。20世纪70年代初期,以欧佩克为主的发展中石油产油国收回石油主权后,形成了一种由欧佩克为主体的石油卡特尔。到80年代中期以后,由于世界石油生产、贸易结构的变化,又形成了一种以欧佩克为主的世界主要产油国与美、英等西方发达国家经过斗争、妥协后形成的垄断价格。

2)极强的政治、军事色彩。进入21世纪以来,石油成为关系一国胜败存亡、关系到一国经济发展的战略物质。二战以后,石油作为重要的战略物质的性质得到了进一步的加强,逐渐成为世界上主要的一次能源,在各国的经济、政治、军事生活中占据了极其重要的地位。国际石油价格的起伏,势必成为各国密切关注的问题。各国的能源政策、外交政策的制订往往与石油利益牢牢地结合在一起。中东战争、两伊战争、海湾战争无一不对国际石油市场产生过巨大的冲击。事实上从20世纪以来,世界石油工业的发展和国际石油价格的变动已同世界各国的政治、经济、外交和军事活动紧密联系在一起。小布什总统自入白宫伊始,就着手制订新的能源政策,决定对内有地开阿拉斯加等地的石油,对外积极插手里海能源的争夺,推进与俄罗斯的能源合作,并把非洲石油视为“美国的国家战略目标”,迅速瞄准几内亚湾、安哥拉、尼日利亚和加蓬等产油国。这些新的能源战略与政策的出台,显然与布什明显的石油财团背景有关,而更深层次的原因,则反映了其为保持美国21世纪初期“一超独霸”的战略目标所做出的重大战略调整。美国是世界上最大的石油消费国,2001年的日消费量已达2000万桶。据美国能源部预测,到2020年,它目前石油需求的55%依赖进口的百分比,将再增加1/3。之后还将继续增加,而美国本土的石油产量将下降12%。美国这次撇开联合国,悍然发动的倒萨战争,虽然主要是根据去年出台的《美国国家安全战略报告》,把“恐怖主义、大规模武器扩散和‘无赖’国家”列为其核心利益的主要威胁而取的行动,但显然也体现了其能源战略的指向,并隐藏着其要索取世界能源主导地位、保持其世界霸权地位的居心,即通过控制伊拉克而控制占全球已探明石油储量64.5%的海湾地区,并通过控制伊拉克,而取得对欧佩克确定油价和份额分配的发言权,从而将国际能源署和欧佩克的控制权都攥在手里。

当然,任何一个市场都还要受到市场经济基本规律的约束,供求与竞争机制在国际石油市场仍在发生着作用,价格会随着这些因素的变化而产生一定程度的变化,从而进一步影响国际石油市场。

二、国际油气贸易趋势

1.国际石油贸易方向

石油贸易近年来一直保持活跃,贸易量稳定增长,年均增长率达3%。从图2-2,图2-3可以看出,1995年世界石油贸易的主要供应地是中东、非洲、东欧和中南美洲地区,其中中东地区的出口占世界石油出口的25%,北非占4%,其他国家占71%,但是到2020年,中东将是世界上石油贸易的最大供应区域,届时其石油贸易将占世界石油贸易的59%,北非保持不变,而世界其他地区的石油贸易将下降到37%,也就是说,到2020年左右,中东将成为世界石油的最主要供应区,中东也将在世界地缘政治中占据非常重要的地位,必将成为世界各国争夺的最为热点的地区之一。北美地区、亚太地区和西欧地区是世界上进口石油最多的地区(图2-4),一般来说,北美地区的石油主要从中南美洲、中东和非洲进口;亚太地区的石油主要从中东地区和非洲进口;西欧地区的石油主要从中东、非洲的欧佩克国家进口。

图2-2 1995年中东石油出口同世界其他国家出口的对比

(据国土部信息中心,2000)

图2-3 2020年中东石油出口同世界其他国家出口的对比

(据国土部信息中心,2000)

图2-4 世界各地区原油进口所占比例

(据国土部信息中心,2000)

2.国际石油贸易价格

20世纪70年代以来,国际石油价格剧烈动荡,从13年石油禁运开始,到19年欧佩克两次大幅度提升石油价格,导致70年代两次油价暴涨,1980年最高时接近40美元/桶。随后,由于非欧佩克国家石油产量的大幅增加,欧佩克成员国和挪威、英国等下调油价,使得80年代的石油价格一直处于下跌过程中。1990年的海湾战争,曾一度使油价涨至30美元/桶。19年,由于欧佩克成员国和世界石油产量的不断增长,及亚洲金融危机的影响,油价持续下滑,1998年油价跌至谷底。1999年由于欧佩克成员国达成减产保价协议,加上亚洲经济开始复苏,带动油价恢复性上涨。2000年在全球经济全面转强的刺激及大规模国际投机基金对原油期货价格的报复性炒作下,油价暴涨。2001年“9·11”加重了美国经济的衰退并影响到世界经济的发展,引起以航空煤油为主的石油需求的下降,并导致石油价格下跌,2001年11月中旬一度跌至16美元/桶。2002年2月份欧佩克和非欧佩克联手减产的效果开始显现,3月份以后国际油价开始重新回到欧佩克的价格带范围内(22~28美元/桶)。随着美伊局势日益紧张,9~10月份油价开始突破价格带的上限。美国WTI油价一度突破30美元/桶,布伦特油价也几度超过29美元/桶。截止到2002年10月底,2002年以来的布伦特原油平均价格已达24.65美元/桶,超过了2001年24.46美元/桶的年均水平(单卫国,2002)。就2002全年看,由于中东局势紧张,特别是美伊战争的阴影,以及频繁的恐怖,导致原油价格走高,每桶产生了5美元左右的“溢价”(国际石油经济编辑部,2003)。今后俄、美能源合作的加强将增加俄罗斯在世界石油市场对沙特阿拉伯的竞争力,并进而制约欧佩克对国际油价的影响力。不过,在近期内,沙特阿拉伯在石油市场的地位仍然是不可动摇的,因为它的富余石油仍然高达250万桶/日,而俄罗斯的石油产量和出口均已达到最大限度(国际石油经济编辑部,2003)。

国际油价的长期变化趋势主要受世界石油供需关系的影响。预计2010年前世界石油供需基本平衡,油价亦基本平衡。但由于受成本和通货膨胀的影响,也有可能会出现小幅度上扬。排除欧佩克国家的集体干预行动,据美国能源部预测,2010年西得克萨斯中质油的价格可能为28美元左右/桶,2010年后,由于世界石油产量高峰年已过,常规石油产量开始下滑。如果节能技术没有大的提高,替代能源没有突破性进展,国际油价将会加快攀升。

3.国外天然气价格与定价机制

国外天然气价格一般分为三类(胡奥林,2002),即根据天然气的产、供、销环节分为井口价、城市门站价和终端用户价。井口价是天然气生产商在天然气交割点交付给管输公司的价格,对于海上气田所生产的天然气,则是到达岸边的价格。欧洲等国家进口天然气的边境价可视为井口价。城市门站价是天然气管输公司将所购天然气输往某一城市天然气门站再出售给城市配送气公司的价格。终端用户价是终端用户从管输公司购买天然气所支付的价格,包括天然气本身的商品价和输至用户的全部服务费。由于中间环节不同及服务要求的差异,不同的用户,其天然气消费价格不同。

国外天然气价格一般具有以下特点:第一,与国际油价联动,即国际原油价格的变化必然引起天然气价格波动;第二,与国家的丰度相关,天然气丰富的国家,其天然气价格较低。第三,受经济发达程度和社会需求的影响。西欧是全球经济最活跃的地区之一,目前,西欧是世界天然气平均消费价格最高的地区,此外,周边国家的天然气量和进口天然气输送距离的差异也会造成价格差异。

国外天然气的定价机制与天然气市场的体制密切相关,可以分为垄断性和竞争性两种。表2-1列出了不同市场体制下的天然气定价方式。垄断性定价是由于管输公司垄断了天然气的运输与销售,其定价原则是成本加利润。世界范围内以垄断性定价为主,在欧洲,垄断仍然占统治地位。竞争性定价分为管道与管道的竞争和气与气的竞争。管道与管道竞争就是允许两个以上的管道公司向同一个区域市场输送天然气,利用自己的管道争夺用户;气与气竞争是第三方(如工业大用户、发电厂和地方配送公司)有权或可以利用管输公司的输气及其相关服务,付费输送自己的天然气。第三方的进入打破了输气公司垄断购气、输气和配气的捆绑式服务,因此出现了天然气供方的竞争。天然气竞争性定价只在美国、加拿大、澳大利亚、新西兰、阿根廷、英国实行,也有许多国家在不断取措施,放开市场,引入竞争。

表2-1 不同市场结构下天然气定价方式

(据胡奥林,2002)

[免责声明]本文来源于网络,不代表本站立场,如转载内容涉及版权等问题,请联系邮箱:83115484@qq.com,我们会予以删除相关文章,保证您的权利。