油价涨到10元_油价应该涨10倍

1.欧洲为什么能主导世界贸易

2.石油为什么只上不下?

3.什么东西才真正可以抵御通货膨胀

欧洲为什么能主导世界贸易

亚当·斯密的绝对优势理论和大卫·李嘉图的相对优势理论证明贸易能够促进分工、增加国民财富。从全球财富增加的角度分析,自由贸易政策显然能够促进人类的增加。新古典贸易理论揭示了相对优势的源泉在于不同地区的要素禀赋差异。制成品贸易理论则证明,即使在要素禀赋完全相同的前提下,只要有规模经济和差别产品需求,各国仍然能够通过自由贸易获得利益。但是自由贸易思想却没有说明贸易利益应该怎么分配。然而,各国在制定贸易政策时的出发点,恰恰是自身利益是否能增加,而不是都想着如何为全球总做贡献。正因为如此,才有了贸易保护主义思想和各种相关政策。

"重商主义"是最早的贸易保护主义思想,是商业革命后期国际贸易竞争激烈的产物。欧洲早期的重商主义政策主要禁止本国金银出口,鼓励国外金银输入;而晚期重商主义受比较优势理论的影响,不再追求绝对的金银流入,而争取国际贸易中的顺差地位。

德国人弗里德里希·李斯特(F.Llist,1789-1846)是最早系统提出贸易保护主义理论的经济学家。李斯特一生颠沛流离,曾经因为组织德国工商联盟而受到迫害,也曾经因提出激进的民主改革主张而被判监禁。移居美国以后又因为经营矿山倒闭而破产,他曾拒绝俄罗斯聘他担任要职的邀请,也曾因健康原因错过了担任《莱茵报》主编的机会。由于无法养活妻儿,李斯特在57岁那年开枪自杀身亡。

为了追求德国经济上的统一和强大,李斯特多次抨击古典经济学自由主义思想,竭力反对自由贸易政策,主张实行保护关税制度。他根据国民经济发展程度,把经济的发展分为五个阶段,即原始未开化时期、畜牧时期、农业时期、农工业时期、农工商业时期。处于农业阶段的国家应实行自由贸易政策,这有利于农产品的自由输出和自由输入外国的工业产品,以促进本国农业的发展,并培育工业化的基础。处于农工业阶段的国家,虽然本国已有工业发展,但并未发展到能与外国产品相竞争的地步,故必须实施保护关税制度,使它不受外国产品的打击。而处于农工商业阶段的国家,由于国内工业产品已具备国际竞争能力,国外产品的竞争威胁已不存在,故应实行自由贸易政策,以享受自由贸易的最大利益,刺激国内产业进一步发展。

显然,无论是重商主义的全面贸易保护思想,还是李斯特的分阶段保护主义思想,或者之后的保护局部"幼稚"7产业的思想,都会引发贸易战。设世界由A、B两国组成:(1)A、B两国都相信重商主义,都希望从对方获得金银流入或贸易顺差,在这种情况下怎么会有国际贸易呢?(2)A国处于农工业阶段,实行贸易保护主义;B国处于农工商阶段,实行自由贸易,那么这种情况下也不可能有国际贸易。(3)A国希望出口布,而B国认为布是本国的"幼稚"产业需要保护,于是又不会产生国际贸易。

毫无疑问,如果贸易保护主义造成国际贸易消失,那么对大家都没好处。所以,各国都在寻求自由贸易和贸易保护主义的平衡点:一方面对外高举自由贸易的大旗,一方面偷偷实行保护主义政策;一方面希望自己的优势产业永葆优势地位,死死压制其他国家同类产业的成长,一方面又通过各种政策保护自己的劣势产业;一方面在处于贸易劣势地位的时候,毫不犹豫地取全面贸易保护主义,一方面在处于贸易优势地位的时候,通过各种手段强迫别国"门户开放"......总之,尽管全球都在高唱自由贸易赞歌,可是谁也没有放弃贸易保护主义措施,各国都在寻求开放和保护之间的利益平衡点。

那些高唱自由贸易赞歌的家伙都曾是贸易保护主义的先驱

英国是最早实行贸易保护主义政策的国家之一。16世纪下半期,英国开始禁止进口金属制品、皮革制品以及其他许许多多工业品。1688年的"光荣革命"之后,英国完全停止进口法国和荷兰的毛织品。1700年,英国议会禁止从印度、伊朗和中国进口棉织品。一直到1812年,英国还对从印度进口的印花棉布征收高达71.7%的进口税。到1820年,英国的工业产量已经占世界工业总产量的一半,确立了在全球的竞争优势地位-直到这时候,英国为了要求其他国家开放市场,才转而逐步取消本国关税,执行自由贸易主义政策。

法国也是执行贸易保护主义政策的"元老"之一。从17世纪开始,法国就实行重商主义贸易保护政策,鼓励出口、限制进口。一直到18世纪末的"大革命"之后的拿破仑、1815年以后的波旁王朝、"七月王朝",都把对外贸易政策的原则定在保护关税上。这样的政策一直坚持到19世纪中期,使法国制造业逐渐具备了较强的竞争力,一度成为仅次于英国的世界富国。

美国是后期工业化国家中最早执行贸易保护主义政策的国家。美国独立后不久,1789年,开始对进口商品征收关税。1816年美国通过了第一个明确的保护性关税法案,对进口的棉花、羊毛制品和某些铁制品课税30%~40%。19世纪80年代初,美国的工业生产已经跃居世界首位,而到1913年,美国的工业产量已经占整个世界工业生产总量的36%。在这样高速的工业发展过程中,美国一直在实行高额的保护关税。尤其是《1890年麦金来关税法》使美国整体关税率从38%提高到49.5%,一直到第一次世界大战前。在20世纪30年代经济大萧条之后,美国才放弃了保护关税政策,逐步转向了自由贸易。当然,在美西战争取得胜利以后,美国就开始利用全球市场,享受自由贸易的好处而积累起巨额财富。在甲午战争后,美国也是逼迫中国实行"门户开放"的主要"自由贸易"代表之一。在20世纪美国取得全球领先的生产和贸易地位,成为自由贸易的领袖之后,本国贸易保护主义仍不断抬头。在21世纪,面临着新兴市场经济国家的商品冲击、尤其是2007年开始的"次贷危机"造成本国经济衰退的时候,美国的贸易保护主义表现得尤其明显。2008年大选结束后,美国新一届很有可能出台一系列针对中国的贸易保护主义措施。

德国的贸易政策一度摇摆于自由贸易政策和贸易保护政策之间。19世纪前半期的德意志关税同盟所纳的温和保护关税,就是自由贸易与贸易保护主义的折衷:对出口和初级产品的进口基本免征关税,对制成品进口征收10%的关税,对奢侈品征收20%~30%的进口税。受英国在19世纪上半期转向自由贸易的影响,德国在19世纪60年代和70年代初曾经致力于转向自由贸易政策,降低和取消了许多农产品和工业品的关税。但是,1879年俾斯麦重新回到保护主义关税政策,重新征收、并不断提高了许多工业品的进口税。贸易保护政策极大地促进了德国经济的发展:自从建立了关税同盟以后,德国的工业化就明显加快了;而在1879年重新转向保护关税政策之后,德国则迅速成长为世界第一等工业强国。例如,德国工业在1870~1880年间还只占世界第4位,在1880~1890年间就超过了法国而上升为世界第三位,1910年又超过了英国而上升到仅次于美国的世界第二位,到第一次世界大战前,德国工业产量大约占全球的15%。

日本明治维新时代就宣扬"殖产兴业",第一次世界大战后也一直坚持"产业立国"、"贸易立国"。然而,日本一贯坚持对本国市场的保护主义思想,取得了对亚洲以及欧美市场的贸易顺差地位。尽管在第二次世界大战以后,欧美的商品一度涌入日本,但是日本人很快扶持起自己的企业,并通过文化、卫生条款等非关税贸易保护手段确立了本国商品的市场主导地位。

颇值得研究的是,在英国转向自由贸易政策的19世纪20年代,美国开始执行扶植本国制造业的保护关税政策,德国开始执行关税同盟下的保护主义政策。到19世纪60年代,英国已经实行了进口关税接近于零的自由贸易政策,美国却在1857年后不断提高保护性关税,德国在1879年后也连续提高各种工业制成品的关税税率-而恰恰正是这两个国家,在第一次世界大战前分别上升到全球工业产量第一、第二的地位,把英国这个昔日的"世界霸主"甩在后面。

可见,贸易保护主义在上述国家历史上的积极作用是不可否认的。只是在第二次世界大战以后,在关税和贸易总协定的安排下,各国才基本上能够相对公平地逐步消减关税,并建立了一定的贸易争端解决机制,使以高关税为代表的普遍的保护主义逐渐成为历史。

如今,一个个后发的市场经济国家正在融入欧美发达国家主导的全球经济,上述国家在享受自由贸易的同时,千万不能忘记:那些近代工商业大国,虽然是自由贸易的倡导者和实践者,但是都曾是贸易保护主义的先驱,并且至今也仍然在自由贸易和保护主义路线上摇摆。在听信他们的要求,敞开每一扇大门的时候,一定要谨慎,否则就会像中国汽车业一样-绝大部分汽车厂都被外资控制,从而压制了本土技术研发能力和民族品牌,以致在美国汽车公司几乎都濒临倒闭的年代,中国汽车的消费价格仍然是全世界最高的。

贸易体制和政策的衍生财富效应

在普遍的高关税政策成为历史之后,贸易体制、贸易规则及其衍生出来的定价权、贸易利益分配权逐渐成为国际贸易问题的焦点。

美国等主导国家为了取得贸易体制和贸易规则的主导权,更多地以经济援助为手段拓展自身的海外经济利益,促进形成有利于本国经济利益的贸易体制和规则。在第二次大战结束后的1947年,杜鲁门提出了"美国支持欧洲复兴"的援助方案,又称为马歇尔。马歇尔不仅有力地支持了美国主导的以GATT、世界银行和国际货币基金组织为代表的布雷顿森林体制的形成,而且大大地促进了美国对西欧国家的资本输出和商品输出,使西欧成为第二次世界大战后美国最大的出口市场。当然,作为回报,"马歇尔"向欧洲提供了总额达170亿美元的援助,实实在在地支持了第二次世界大战后西欧经济的重建和恢复。

此后,美国主导的世界贸易组织(前身为GATT)逐渐成为富人俱乐部,并吸引了越来越多的新成员的加入。每一次新成员被批准加入前,都必须付出一定的商业利益,并须经过艰苦的谈判,被迫接受有利于发达国家的各项贸易规则。

当技术和知识产权成为发达国家的主要出口收入来源的时候,就有了专门的技术和知识产权的相关规定来保护上述发达国家的出口商业利益。当发展中国家的纺织品取得竞争优势以后,却有类似于《纺织和纤维贸易总协定》来阻止、限制这些国家的产品出口。尤其是在商品和大部分可以自由流动的前提下,发展中国家的人口、劳动力流动却受到发达国家的严格管制。不仅如此,在出口商品方面也附带着有利于贸易规则主导国的各种细则,如劳工条款、卫生和环境保护条款等。

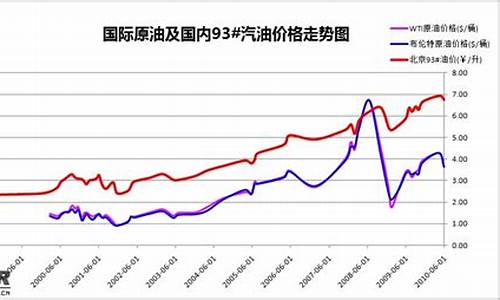

垄断贸易规则和定价权被政治性地应用到大国财富分配中。20世纪70年代后期发达国家受到石油危机冲击的时候,恰恰是前苏联石油和天然气作为主要出口创汇来源的时候。此时,美国里根通过政治、经济、外交等各方面的努力引诱沙特阿拉伯等国家不顾OPEC的配额限制,大量超限额开和销售石油,从而使1985年国际原油价格下跌50%。这种对大宗商品价格的强烈干预是后来前苏联解体的重要原因之一。因为低油价不仅有效地缓解了美国、欧洲的经济衰退,而且导致了前苏联巨额的财富流失,迅速枯竭了其外汇。进入21世纪,随着中国和印度等能源短缺国家的崛起,国际垄断势力开始操纵石油、铜、大宗商品的价格扶摇直上,美国等发达国家不仅一直坐视不管,而且漠视本国投资银行、套利基金参与上述大宗商品操纵和投机。直到石油上涨10倍达到140美元之后,发达国家发现不仅仅中国遭受了大量财富损失、输入了通货膨胀,而且美国等其他国家经济也受到负面影响,才在2008年7月召开的G8峰会开始一致干预油价,美国参议院也开始调查油价操纵,从而使石油等大宗商品价格逐步回落。

在表面的自由贸易思想和自由贸易体制下,那些从垄断、需求垄断、技术垄断、政策和行政、规模经济、沉淀资本、商誉等延伸出来的定价权能够合法地成为超额利润的来源。于是,拥有竞争优势与定价权的一方急切地推动该商品的自由贸易政策,而被动接受价格的一方则依靠一定的贸易保护政策来减少自身的贸易利益损失。

在实践中,所有关于倾销与反倾销、垄断与反垄断、补贴与反补贴、幼稚产业的定义和相关争端的裁决都是有关当今国际贸易体制争论的焦点问题。然而,大部分贸易争端往往并不能够得到有效解决,反而演化成贸易国之间相互的报复行动。结果往往是大国对世界商品供求关系施加影响,从而保护了自身利益;小国作为国际价格的接受者而处于被动地位。然而,如果不能有效利用现有的贸易规则,不能掌握贸易体制和规则的主导权,不能利用贸易条件(价格)的内生性来扞卫本国厂商和居民的,大国也会在国际贸易中遭受巨大的财富损失。比如,在21世纪初的世界市场上,凡是中国出口的商品都跌价,凡是中国进口的商品都涨价。结果,在全球享受中国提供的低廉商品的同时,中国厂商、居民和财政遭受着巨额财富流失。

总之,由于贸易利益分配的复杂性,扩大的自由贸易也可能有害于某国经济发展;反之,贸易保护虽然是为幼稚工业的逐步发展而设计的,但是掌握得不好却常常保护了衰老、落后的产业。此外,由于资本、土地、、劳动等财富要素交易范围的不断拓宽、流动速度加快,制成品的价格形成机制与之相互影响,贸易的过程更多地同跨国投资、国际金融结合起来,供求关系和价格形成变得更复杂。各国在争夺国际贸易体制和贸易规则主导权方面的斗争,进一步延伸到了金融等领域。

石油为什么只上不下?

高攀的油价让这个世界上的人们变得恐慌。全世界居民为此焦虑不安、警惕地面对工会的罢工、政党忙于修改竞选纲领,以适应选民的愤怒情绪。

自13年以来,油价再次主宰着世界的走向。

关于油价震荡背后的那些密不透风的铁幕正在一叶一叶地被推开,全世界正在审视着那些鲜为人知的、改变他们生活点点滴滴的黑幕和细节。

油价的共和党行情

2000年,在美国德克萨斯州有着深厚人脉关系的乔治.W.布什在与民主党人戈尔的竞选中赢得了总统大选,布什胜选的关键因素之一便是来自德州能源巨头和商宠大的助选资金。于是,胜选后的布什的第一道题便是如何回报那些慷慨解囊的财团。

来自石油巨头阿里伯顿公司的董事切尼主宰了白宫的油价政策。就在两位入主白宫不到 时间后,一场赤裸裸的争夺伊拉克石油的战争开始了,在各种充满谎言的外衣的包装下,美国军队在伊拉克已进行了长达6年的战争,正是从这一年开始,国际石油价格暴涨了6倍。高企的油价给德州的能源巨头带来滚滚财源,埃克森美孚公司的营业润从6年前的300亿美元猛增到2000多亿美元。美国石油公司拿走了伊拉克大部份的油田开权,切尼大老板甚至准备将阿里伯克公司的总部迁入这个目前仍然战火纷飞的国家。油价所带来的财富效应几乎是美国伊拉克战争的唯一理由。

在长达六年的油价上涨过程中,几乎没有过真正的调整。最显著的一次调整发生在2006年8月,在随后半年的时间里,油价从83美元一桶迅速下跌到53美元一桶,跌幅达36%。值得关注的是,这不是一般意义上的市场震荡,共和党油价行情在此期间再次体现得淋漓尽致。2006年8月前后,正是美国中期选举如火如荼之时,民调显示,共和党的高油价政策使得选民一边倒地抛弃共和党,共和党选情十分吃紧。在这紧要关头,布什突然宣布严查石油交易市场的黑幕交易。实际上,布什对这一类交易可说是了如指掌,在中期选举选情突然吃紧的时候,共和党不得不忍痛割爱,抓出一个典型来治理油价,当然,任何他们不可能舍弃德州的石油大鳄,在这时候,英国的BP公司成了替罪羊。

事情的导火索发生在2006年这一天,BP公司突然宣布位于阿拉斯加的石油输道因发生爆炸而关闭,这导致当日原油期货出现暴涨行情,达到了阶段性高点,引起世界的恐慌。BP公司此举激怒了正为选情吃紧而苦恼的美国共和党,导致布什随即对其展开调查。经调查显示,BP公司在近一年的时间内,多次无故停工检修位于德州的炼油厂,导致油价波动,而公司却通过期货市场来暗中谋利,他们在其中的交易中获利不菲。经过长时间的调查后,美国最终对BP公司处以巨额罚款,起到杀鸡敬猴的效果,而使得油价进行了几年来最大的一次调整。

然而,即使走出这一轮调整,也无力挽救共和党的中期选举,他们最终在选举中输掉了议会中的大多数席位,将国会控制权拱受让给了民主党人。

然而,这一惨痛的教训并不能使布什悬崖勒马,毕竟,高油价是共和党所代表的那部份石油巨头的根本利益所在。因此,油价60美元下方几乎没做停留就开始新一轮的上涨,在随后的这一年半的时间里,油价从50多美元直接拉升到最高135美元一桶。

当然,共和党没有忘记在接下的日子里他们还有更重要的事情要做,那就是今年的总统选举。如果油价任其疯涨下去,那么意味着接下来的总统选举就没他们什么事儿了,可能输得比中期选举还要惨得多。

在这一点上,布什算是讲政治的。就在油价问鼎135美元后的第二天,方面再次如法炮治,再次祭出了监管大旗,宣布对石油期货市场的内幕行为进行调查,油价闻讯大落,在接下来的几天里大跌,接着,监管当局再次放言,要对出现异常波动的棉花期货也进行调查,进而扩张到所有的商品期货品种。

新的监管行动已经对原油期货价格产生巨大影响,油价一周来持续回落,虽然还不能确定135美元是否就是油价中期的顶部,但是可以肯定的是,持续六年多的油价共和党行情行情结束。

四大投行为何能为所欲为?

油价上涨自然有基本面的因素,耳熟能详的理由是全球需求的不断上升和供给的相对不足,但是,另一个普遍的共识是,原油期货市场的种种交易行为已经将这种基本面数倍地放大,对于油价的疯涨起到了推波助澜的作用。

“如果你到现在还在谈论所谓的基本面,那实在是太愚蠢了。”能源市场咨询公司的马克.刘易斯透英国广播公司向观众如是说。

在过去的一年里,当次贷危机愈演愈烈之时,国际基金业将注意力集中到了商品期货品种之上,过去的一年,大约有超过2600亿美元的投机基金涌入了商品期货市场,与商品牛市场初期的2003年相比,增长了近20倍。而这2600亿美元的投机资金,斩获了5万亿美元利润,其中有至少一半的资金转战在原油期货品种上。

对冲基金和社保基金由于做多商品期货而使其勉强度过次贷危机的难关。美国那些著名的投资银行在这轮行情中扮演了最重要角色,不为人知的是,高盛、花旗、JP摩根、摩根大通是石油期货交易的四大玩家,正是他们,在石油期货市场上翻手为云,覆手为雨,掀起了一浪紧接一浪的油价上涨。

要在短期遏制油价上涨,最有效的办法就是从这四大金刚的交易调查入手!

早在2006年,当时还处于60美元低位的时候,美国联邦参议院的一个委员会就着手对原油期货交易进行了调查,其调查报告首次明确指出,大量买入期货合约是油价走高的主要推手。

这份报告同时也揭示出美国衍生品交易监管存在着惊天的黑洞。一般来说,美国原油期货在常规(regulated exchanges)的交易受到美国商品交易委员会(CFTC)严格监管,但是,调查发现,近年来越来越大宗的合约交易正在转移到了期货OTC市场的电子交易市场,我们中国期货界俗称为亚洲电子盘交易市场。常规的场内交易市场是美国的主流交易市场,有常规开市和收市的交易时间限制,而亚洲电子盘交易是满足那些不能那些与美国常规市场进行同步交易的全球各地的交易者,这种电子盘交易在常规市场交易结束后仍然连续进行交易,并且在常规场内市场开市前结束交易,这样两个市场组成了一个24小时不间断交易的市场。

2000年美国安然爆发以后,美国通过了一个商品期货的现代化法案,要求CFTC对期货市场交易的所有交易行为密切监管,保留其一切交易记录和交易文档,防止市场的操控行为。然而,一个巨大的漏洞在于,此监管行为将OTC电子交易市场排除在监管范围之外,于是,这一漏洞给了华尔街大投资们为所欲为的巨大空间,最近一年多来,这些投行利用这个市场进行违法交易,但丝毫不被CFTC察觉和知晓,而且以后也不可能被完全调查清楚,因为,这个市场不会保留他们的交易文件。

谎言的破灭

早些时候,高盛公司向全世界抛出了油价200美元一桶的预言。投资银行的仓位永远是决定其立场的重要因素。但是,对于一般的投机者来说,这可能是一个十分直得警觉的信号。

问题是,高盛们要以轻易地列举出油价攀升的一百个理由,就象他们惯常所做的那样,但是,他们的理由越充分,其距离彻头彻尾的谬误就不远了。

尽管美国的原油库存在一直下降(这是期货交易商做多的主要理由之一),但是汽油库存却达到1993年以来的最高值。2008年一季度,世界石油产量相比2007年同期上涨了2.5%,而同期全球石油消费量只增加了2%,据花旗的分师析预测,二季度全球产量将有3.3%的增长,三季度增长率将会同比超过4%,而全球的需求增长在未来的六个月内只会增长1.6%。

事实上,在一些国家,需求呈现下降的趋势。美国商品期货公司Sempra Metals统计显示,美国人在2008年一月份的汽油消费量比去年同期减少了4%,而事实上,美国汽油产品消费的减少从去年七月份就已经开始了,耐人寻味的是,也就是从这个时间开始,世界原油期货价格开始了陡直上升的行情。即使是被指拉动需求的主要力量的中国,其石油需求量的增长率也从10%的年增长率下降到了6%。另外,在这段时间里,世界石油剩余产能已从几年前每天150万桶上升到每天300万桶。

需求在减少,供给在增加,而油价在猛烈攀升,高盛们的预测不攻自破。但是石油家还会有新的说辞,埃克森美孚的CEO雷克斯.迪乐森于是一沽脑把责任全部推给了弱市美元能及地缘政治的不稳定。

不可否认,油价确实是一个非常重要的因素。全球绝大部份的石油期货合约是以美元计价结算的,自从2002年以来,美元对全球主要货币贬值了超过30%,这意味着以美元计价的石油产品理应上涨。然而值得注意的是,自从2003年9月以来,国际油价上升了400%,同期,全球需求只上升了8%。

毫无疑问,是期货市场的投机行为造就了油价的疯涨。

游戏是该结束的时候了。

上周,索罗斯来到了美国国会山,为油价的泡沫和非理性作证。这个被东南亚国家视为祸水的人,这次替全世界大胆地说出了事实的真相:机构投资者对于石油市场的预测是不诚实的,对于经济将产生难以估量的后果。

什么东西才真正可以抵御通货膨胀

严格意义上说,没有什么东西可以完全抵御通货膨胀,但是黄金和房产一类较稳定的投资方式可以一定程度上抵御通货膨胀。

通胀可能会造成社会财富转移到富人阶层,但一般情况下的通货膨胀都是国家为了有效影响宏观经济运行而取措施无法避免的后果。许多经济学家认为,温和良性的通货膨胀有利于经济的发展。

通货膨胀是个复杂的经济现象,其成因也多种多样。

扩展资料:

表现形式

一般说,通货膨胀必然引起物价上涨,但不能说凡是物价上涨都是通货膨胀。影响物价上涨的因素是多方面的。作家三盅说:通货膨胀书写价格历史,供求关系描绘价格波段。

1、纸币的发行量必须以流通中所需要的数量为限度,如果纸币发行过多,引起纸币贬值,物价就会上涨。

2、商品价格与商品价值成正比,商品价值量增加,商品的价格就会上涨。

3、价格受供求关系影响,商品供不应求时,价格就会上涨。

4、政策性调整,理顺价格关系会引起上涨。

5、商品流通不畅,市场管理不善,乱收费、乱罚款,也会引起商品价格的上涨。可见,只有在物价上涨是因纸币发行过多而引起的情况下,才是通货膨胀。

百度百科-通货膨胀

[免责声明]本文来源于网络,不代表本站立场,如转载内容涉及版权等问题,请联系邮箱:83115484@qq.com,我们会予以删除相关文章,保证您的权利。