油价背后问题_油价相关逻辑问题

1.猪价掉头,花生旺季不旺,鸡蛋遇冷直跌,油价要大涨,因为啥?

2.“保油价逻辑”的背后 意欲何为

猪价掉头,花生旺季不旺,鸡蛋遇冷直跌,油价要大涨,因为啥?

最近两个月,圣祖市场受终端供给侧面临大猪出栏压力和出栏时间的收窄,需求则面临疫情开放后的阵痛,猪价在供需双重不利因素的夹击之下,猪价最低时跌破成本价,不过最近两天猪价调头有所上涨。

每年的十二月下旬都是花生消费的旺季,但今年花生价格却是旺季不涨反跌。

鸡蛋价格遇冷直跌,各地鸡蛋批发价格普遍已经跌破5元。

国内汽油价格在经历了“三连降”之后又要进入大涨行情了。

猪价调头

猪价系统显示,最近两天生猪价格调头上涨,此前生猪均价一度跌至8.5元,也就意味着有一半的养殖户处于亏损当中。

好在最近两天猪价调头上涨,而促使猪价调头上涨,笔者认为主要有如下几个逻辑:

1、猪价跌至成本线上之后,部分养殖户面临亏损,养殖端不认价,惜售。

2、临近年底,集团化猪场年度出栏任务陆续完成,出栏速率放缓。

3、猪肉价格随着猪价的下降而下降,猪肉降价后消费明显恢复。

4、屠企进入年底的屠宰旺季,开机率偏高,生猪需求量大。

5、大猪被大量消耗,市场所剩不多。

虽说猪价调头涨价,但并不意味着生猪供过于求的状态已经改变,大肥确实被消耗了一部分,但市场仍有存量,随着时间的推移留给这部分养殖户的时间越来越短了,后续免不了集中上市。

而消费方面,现在依然处于疫情的阵痛期,很多地方还没有到感染的高峰期,餐饮消费短时间难以明显恢复,学生放,工厂停工又影响了猪肉集中购。

所以笔者认为这波猪价的回调是养殖户卖猪的最佳时机。

花生旺季不旺

十二月下旬,本是每年的花生消费旺季,而且今年的花生还处于预期减产的大背景下,花生理应供给紧缩价格上涨才对,但市场价格却是不涨反降,不论是期货还是现货价格都有一定的回落。

出现这种“反常”现象的逻辑如下:

1、最近一个月,疫情防控压力加大,影响终端食用花生需求,机构统计今年花生的食用消费比去年同期下降了30%,而食用花生占我国花生消费的40%左右,食用花生需求减弱后,花生价格承压。

2、前期花生粕受豆粕价格上涨的影响而处于高位,油厂压榨利润较高,支撑花生价格,最近这段时间随着进口大豆陆续到港,豆粕价格大幅回落,影响花生粕价格,压榨厂榨利回落致使油厂花生压价意愿较强。

3、进口花生到港量增加。

4、餐饮业客流还未能完全恢复,而且短期感染潮不会停止,花生油销量不及预期。

受天气影响,今年国内花生存在减产预期,而后续影响国内花生价格的主要有两方面的因素,一方面是非洲进口花生到港量的多少,另一方面是花生消费需求,据机构统计,年后非洲进口花生将会陆续到港,将会缓解国内花生供应紧张的局势,再考虑到花生消费需求短时间难以恢复,花生价格很有可能进一步回落。

鸡蛋遇冷下跌

最近几天鸡蛋价格持续回落,截止到发稿前,河南地区红蛋纸箱大码的价格降至4.7-5.1元,山东地区红蛋散筐大码降至4.55-4.9元,江苏地区红蛋散筐大码降至4.78-5.03元。

供应端方面,最近一个星期淘汰鸡的价格持续低迷,说明养殖端淘汰鸡的速率加快,当前新开产蛋鸡对应的8月的补栏量,当时环比仅小幅上涨,考虑到以上两点,当前的蛋鸡产能整体是处于下跌的状态,那为什么鸡蛋价格还会下降呢?因为“遇冷”消费低迷,而影响鸡蛋消费的逻辑主要有如下几个:

1、近期各地陆续进入感染热潮,感染人数不断增多,鸡蛋整体消费低迷。

2、外出进餐人员减少,旅游、餐饮基本处于停滞状态。

3、居民居家多以消耗之前囤积的库存。

不过,进入1月份之后,鸡蛋价格有重启上涨的可能,首先,1月份有春节消费利好,商超和各级贸易商有备货的需求。

其次,近期淘汰鸡增加对后续鸡蛋供应的影响也会陆续体现出来。

最后,随着疫情感染高峰期的结束,餐饮消费需求和工业加工需求也会陆续恢复。

油价要大涨

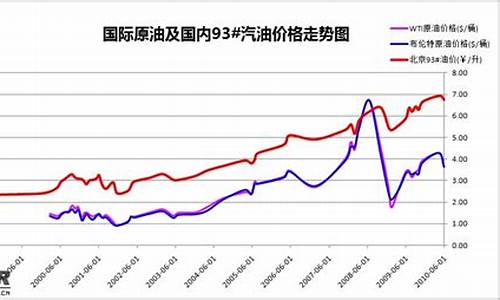

进入新一轮油价调整周期已经有几天的时间了,由于国际油价的不断走高,2023年油价很有可能要大涨开局了。

截止到发稿前,布伦特原油相比前一日上涨2.89美元,价格涨至84.56美元/桶,WTI美国原油相比前一日上涨1.96美元,价格涨至79.45美元/桶。

受国际油价大幅走高的影响,专家预测1月3日24时,我国油价要大涨200元,折合每升上涨0.15-0.18元,远大于50元/吨的调整区间。

虽然近期,市场上也有不少利空油价的消息,比如俄方表示,冲突各方早晚都会进行谈判,且从来没有拒绝谈判。

再比如,受累于利率和衰退的担忧,美股市大幅走低,加上全球经济贸易增长放缓又加剧了对经济前景的担忧,美联储明年2月加息25个基点的概率为67%。

但是国际油价仍在上涨,一方面可能同此前油价过度下跌后进入上涨调整有关,另一方面同市场上利多油价的因素有关,比如美国劳动力市场依然紧张,普京禁止俄气与“不友好国家”有关公司或个人业务往来等都在利好油价。

目前国内92号汽油价格基本在7.6元左右,95号汽油价格基本在8元左右,如果上涨200元/吨,那么92号汽油价格将会涨至7.75元左右,95号汽油价格将会涨至8.15元左右。

下一次油价调整时间为1月3日,建议车主们在这之前提前把油箱加满。

“保油价逻辑”的背后 意欲何为

国际原油价格自今年以连续下跌,最近的一次已经让油价跌至2008年后的新低,与高点相比跌幅达40%。在这样的形势下,中国汽车消费者盼望国内油价与世界接轨,同样下调价格是众望所归,也正因此日前发改委放话“根据现行成品油价格形成机制的有关规定,暂缓调整国内成品油价格。”才引发众怒,其提出的“因环保原因保持油价”更成为舆论抨击的焦点。

笔者认为“因环保原因保持油价”在逻辑上根本无法说通。

首先,造成雾霾的罪魁祸首到是底是谁,目前仍无定论。“阅兵蓝”等量好天气产生的根本因素在于关停大量使用煤炭的企业,汽车“限行”所起到的作用与之相比相当有限,如果发改委坚持“因环保保油价”,至少拿出一个站得住脚的数据来证明。

其次,退一步讲,即使汽车尾气排放是导致雾霾的罪重要因素,那么油品质量是否也要进行考量?目前石油产品是国家垄断经营,油品质量如何自然该垄断部门来负责,提高油品质量与环保效果密切相关,发改委为何不能督促相关部门、企业提高油品质量?

再次,汽车消费者对石油产品的需求是刚需,今年以来国内油价有过下调,既然发改委认为“保油价”可以减少油品消耗,那么是否也有数据显示高价位时油品消耗与降价后的油品消耗有明显的差别?

国内石油价格一直与国际未能完全接轨,而油品质量与国际平均水准是否存在差距、如果存在差距,国内消费者支出如此高的用车成本,难道不该要求这些“取之于民”的费用用在提高油品质量上么?!对此发改委又该作何解释呢?

保垄断国企账面好看呗!

相关新闻显示中国11月原油进口比去年同期增加7.6%。数据显示中国今年截至11月份原油进口增加了8.7%,总进口3亿2百万吨,大约为每天661万桶。从这些数字可以看出,对于国际有家波动,相关部门并非“无动于衷”,市场敏感度相当高,但在囤积如此多的原油之后,国内消费者却并未能从中获得应有的收益,这又该作何解释?

有观点认为导致国内油价下跌迟缓一个重要原因是油价暴跌可能招来通缩魅影,从而重挫物价指数。今年以来国内宏观经济乏振,在岁末之时如果出现因油价下跌导致的严重通缩,不仅对宏观经济年度目标完成产生不利影响,更可能为明年经济发展留下阴影。从这一点看,发改委“因环保保油价”极可能是一个托词,更可能成为一只“替罪羔羊”。但问题在于:油价下跌固然有导致物价整体下跌的可能,但这并非就一定导致生产利润的下降——油价下跌降低了物流成本,这本该是生产企业的福音而非噩耗。另一方面,中国物流成本之高众所周知的原因在于相关税费过高,如果为了避免通缩,为什么不在相关税费的改革上做些探索?

“让利于民”是本届一直倡导的,增值税减半对于汽车消费的拉动作用日渐显现,而发改委“因环保保油价”的举措在很大程度上恰恰影响了购置税减半对于汽车消费的利好作用,对于这种以冠冕堂皇的理由来保证“坐收利益”的行为,消费者有权说“不”,而舆论界更有权力问一句:发改委如此行事,意欲何为?!

[免责声明]本文来源于网络,不代表本站立场,如转载内容涉及版权等问题,请联系邮箱:83115484@qq.com,我们会予以删除相关文章,保证您的权利。