油价主要出口国排名_中国出口油价比国内便宜

1.国内油价暴涨,为什么我们不从俄罗斯大量购买低价石油?

2.中国出口的石油那么便宜,为何给自己人卖的这么“贵”?

3.我国从俄罗斯进口石油均价为4041元,那么从国外进口价格是多少呢?

4.中国的汽车一般出口到哪个国家最多

国内油价暴涨,为什么我们不从俄罗斯大量购买低价石油?

并不是我们不想进口俄罗斯的石油,而是俄罗斯不想把石油都出口给我们。

谁说我们不在俄罗斯大量进口石油,俄罗斯和沙特两个国家一直都在争夺我国第一原油出口国的地位,有时候甚至一个月内,两个国家的位置就要换上一换,今天你第一,明天我第一,就是为了争相向中国出口石油,而我国为什么不在只是在俄罗斯进口石油,原因有这么几点。

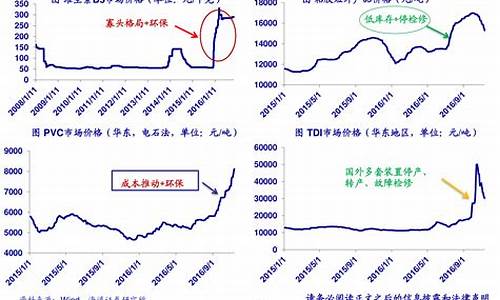

第一,俄罗斯石油是便宜,那是对欧洲来说看到这里的朋友可能有些不解,都说俄罗斯石油便宜,而且俄罗斯和我国关系友好,怎么可能卖给别人便宜,卖给我们贵呢。这是因为地理原因决定的。

首先,俄罗斯的油田主要分布在第二巴库和第三巴库。第二巴库是伏尔加-乌拉尔油气区的旧称,是仅次于西伯利亚的第二大石油工业区,有800处油田,500处气田,储油区绵延面积达到了70万平方公里。

目前该油田年产量为1.2到1.5亿吨之间,占俄罗斯全年产量的五分之一,同时该地区原油加工业和石油化工业特别发达,有大型炼油厂10多座,年加工原油的能力达到了1.5亿吨,输油管道在其内部纵横交错。

这么一个石油发达的地区,却主要位于欧洲平原,因为气候温暖且石油位置浅,开起来自然轻松便宜,所以供给欧洲石油和天然气的时候,价格也不高,但这里到我们中国太远,同时输油管道要穿过寒冷的西伯利亚需要加热,因此成本就上来了。

其次,俄罗斯供应给东亚石油的主要产地为第三巴库,也叫做秋明油田,它位于西西伯利亚中部和北部地区,远景石油储量估计为400亿吨,是俄罗斯最大的原油产地。

但我们听到西伯利亚就知道,这里气候寒冷,加上原油储量位置深,开成本高,因此价格并没有那么便宜。而且西伯利亚地处寒冷地区,冻土让我们无法修炼输油管道,而且漫长的官方运送原油还需要加热做保温,用来防止石油凝固,因此成本太高,多数都用游轮运输的方式。

以2020年为例,我国在俄罗斯共进口原油8357万吨,通过俄罗斯到我国大庆的输油管道,共输送了3000万吨,剩余的5375万吨的石油,主要通过火车和游轮的方式进行运输。

火车属于陆路运输的方式,一列火车能够运送4200吨原油,分为两个途径,其一是俄罗斯西伯利亚的伊尔库茨克到我国的满洲里,其二是哈萨克斯坦到我国阿拉山口。

轮船运输原油属于海运,需要经过白令海峡,这里常年海面冰封,大型运输船还需要让破冰船疏通航道,因此成本也高。

这么一看,石油不便宜,运送过来成本也不低,我国在俄罗斯购买石油其实并不是十分合适,但依然支持俄国石油,这也体现了两国友好关系。

?第二,蛋不能投在一个篮子里我国自古就有典故,叫做良禽择木,形容遇到事情的时候,不要在一棵树上吊死。

俄罗斯虽然同我国关系友好,而且石油相对来说价格还算中肯,但石油属于战略储备,不可能全部交由一个国家进口,而且我国是世界第一大石油进口国,进口量大,仅从一个国家进口也不现实,加上还有这么两个原因,决定我国不能在一个国家进口。

原因之一就是俄罗斯的石油质量一般。衡量石油质量的指标是API和硫。API表示的是石油密度,密度越高说明含水量和含盐量就越低,原油的品质就越高,而硫对于金属是有腐蚀的,原油中硫含量高了,还需要经过除硫工艺,多浪费一到环节,自然成本也会高。俄罗斯的原油对于沙特来说,品质差一些,而且价格和沙特差不多,因此并不会只进口俄罗斯的。

原因之二就是我国对于石油需求量太大,每年要进口大量的石油,如果单独从某一个国家或者某几个国家进口,一旦运送石油的线路发生故障,那么短时间会很快造成石油储备量危机,从安全的角度来说,从多个途径进口石油是分担危机的重要手段。

目前我国在沙特,俄罗斯,伊拉克,巴西,安哥拉,阿曼,阿联酋,科威特,美国,挪威都有进口石油,上面这个排序是根据进口石油量多少而排序的,可见我国“蛋并不放在一个篮子里”。

2020年,我国全国石油消费总量为7.02亿吨,而我国石油产量只有2亿吨左右,其余5亿吨都需要进口,缺口很大,单从一个方面进口原油也不切实际,所以要“四面撒网”才对。

?第三,想大量进口石油,俄罗斯也不同意看到这里是不是有些人认为俄罗斯不可能不想多卖我们石油?但实际上,俄罗斯也需要分担风险,并不能把能源出口只依赖我们一个国家,作为俄经济命脉,一旦石油出口出现问题,经济肯定受阻。

因此,在我国提出“安大线”的时候,俄罗斯宁愿绕远路,也要把石油管线修建到“泰纳线”上。安大线是一条从俄罗斯安热罗苏真斯克到我国大庆的输油管线,但在俄罗斯泰舍特地区就改道去了纳霍德卡,运送到这里以后,石油不仅可以出口到我国,还可以出口日本和韩国。

?总结综上所述,不管是我们进口石油,还是石油出口国,都在谋求一个多元化的方针,多家进口,多家出口,才能保证竞争力!

中国出口的石油那么便宜,为何给自己人卖的这么“贵”?

作为世界上最大的原油进口国,中国每年需要进口大量石油,2017年达到4.2亿吨。因此,中国的石油缺口非常大。然而,中国显然有原油勘探地点,为什么它总是表现出这样的“石油短缺”?

然而,当我们说国内石油出口便宜时,在国内使用非常高价格的石油是很常见的。原因是中国是原油的大进口国,出口少量成品油。这些出口的成品油实际上是中国开展的“慈善”活动,被送往与中国合作的第三世界小国。

所以出口石油将变得非常便宜。与2017年的4.2亿吨进口相比,中国出口的石油不到500万吨。

众所周知,中国是一个石油进口国,所以国内石油价格无法与石油出口国相比。像委内瑞拉、伊朗、科威特等,这些石油出口国的石油价格肯定低于我国。然而,作为一个主要的石油进口国,中国的石油价格实际上并不太高,处于世界的中部。

例如,加拿大和印度这两个主要石油进口国的油价都高于中国。就石油税率而言,德国和韩国的石油税率也高于中国。

外国石油更便宜也有原因。正如中国比韩国便宜得多,俗话说得对。物以稀为贵。石油出口国的石油可能比水便宜。

因此,在他们看来,石油的价值可能不如水。但是在中国,石油是稀有的东西,水是不同的,几乎无处不在。因此,中国石油价格相对较高是可以理解的。

然而,归根结底,炼油技术遇到瓶颈,炼油成本高是主要原因。由于税率和技术两座大山的挤压,高油价的局面似乎暂时无法解决。

我国从俄罗斯进口石油均价为4041元,那么从国外进口价格是多少呢?

因为随着经济社会的快速发展,越来越多的人有了私家车,而我国的私家车数量十分之多,大家出行之时都不喜欢乘坐公共交通工具,都会用开车的形式。而开车就必须要加油。如今网上有人讨论,从俄罗斯进口石油均价为4041元,那从美国呢?

所以,在大宗商品价格继续上升的时候,进口量不会有大幅增长,但价格方面却出现了较大的涨幅,毫无疑问的是,石油出口商赚发了。我国作为全球第一工业大国和制造业大国,庞大的工业体系对能源的需求是巨大的,所以我国也是全球主要的石油进口国之一,那么我国主要从哪些国家进口石油,均价又是多少?

石油含量属于一个国家发展最新工业的基础。无论是从轻工业的角度来说,还是从重工业的角度来说,工业的发展都同石油有着千丝万缕的联系。总而言之,一个国家想要更快更好地发展国内经济就离不开石油。

而中国一直以来都属于石油消费大国,但是由于我国自身的石油储备有限,所以每年需要进口大量石油,来弥补本年度国内石油的消耗量。近年来,进口石油已成为我国汽油消费的主要来源,中国从外购的石油总量已经超过了百分之七十。

除了沙特,俄罗斯等其他国家也是我国的主要原油进口国,我国取这样的策略,主要是摆脱对某个国家过度依赖。因为一旦与这个国家的关系发生了变化,过度依赖这个国家的能源,那么就会让我们处在被动的情况,甚至会面临短缺的窘境,取从多个国家进口石油的办法就能很大程度上避免这种情况的发生。

原油价格大幅上涨也导致了成品油价格水涨船高,这也就是为什么今年以来原油价格进行了9次调整,其中有8次上调的原因所在。在将来很长一段时间内,我国仍然会继续取从多个国家进口石油的策略,和一些石油丰富的国家保持密切关系,并且和他们达成合作协议。

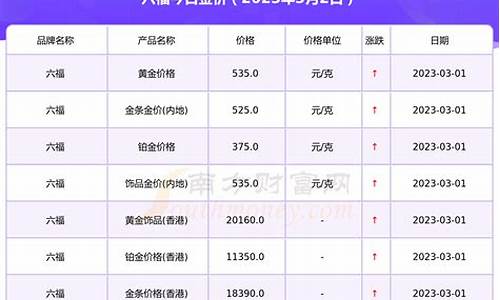

当然,价格最实惠的是伊拉克和伊朗,其中伊拉克是我国第三大石油进口来源地,一季度进口石油1475万吨,均价只有3850元,不到4000元;而伊朗的均价更低,只有3320元,但是从伊朗进口石油较少,只有25.9万吨,交易金额8.6亿元。

可以发现,虽然我国石油进口依赖度较高,但进口渠道相对分散,中东地区进口量最大,俄罗斯次之,还从北欧、非洲、北美、南美等地区进口石油,进口渠道“多元化”,能源安全才能得到保障。

中国的汽车一般出口到哪个国家最多

根据中国机电产品进出口商会汽车分会的一份报告显示,2006年欧洲已经跃升为中国汽车第二大出口市场,其中俄罗斯在出口国家排名中已从2005年的第六位跃居第一位。随着长城、吉利、奇瑞等中国企业纷纷在俄罗斯、乌克兰开设工厂,这些东欧国家会成为中国汽车企业进入欧洲市场的跳板吗?

俄罗斯之门已叩开

“长城汽车从2004年进入俄罗斯市场以来销量就突飞猛进,去年成为俄罗斯进口最多的品牌,截至目前,在俄罗斯市场上的中国车型中,长城汽车的保有量最高,已经达到3万辆。”长城汽车宣传部长商玉贵说。

2月12日, 长城汽车与俄罗斯联邦鞑靼斯坦共和国土地和财产管理局合资组建的“长城阿拉布加汽车开放式股份公司”在俄罗斯正式注册,这个合资金额达到1.21亿元人民币的公司将在今年内建成投产,产能规划在5万辆。从整车出口到成立合资公司进行本土化生产,长城汽车的俄罗斯市场攻略用了3年的时间,而其他中国汽车厂家在这3年里与长城汽车相似的发展轨迹使俄罗斯成为中国最大的汽车出口国。

商玉贵表示,长城汽车选择在2004年进入俄罗斯市场,客观原因在于,当时国内汽油价格飞涨,但俄罗斯市场却对油价反应不明显,而且俄罗斯汽车工业发展缓慢,相比一些欧美车型,中国车型在价格上更有优势,尤其是皮卡。

2005年长城汽车在俄罗斯的销量不断攀升,并进入了附近的乌克兰、哈萨克斯坦等国市场。此时长城汽车已不满足于整车出口,虽然这种方式相比于直接设厂有较低的经营风险,但是也有高昂的关税和运输成本,而且漫长的运输时间也使一些市场机会被抢走。而在当地建立生产基地,既可以享受俄罗斯为发展汽车工业推出的组装进口零部件减免关税优惠,同时可以借俄罗斯将市场网络向中东欧渗透辐射。在经过多地考察后,长城汽车最终选择了收购位于鞑靼斯坦共和国的叶拉兹汽车厂,与当地机构联合生产销售皮卡和SUV。

国内另两家自主品牌汽车代表厂家 奇瑞和吉利也取了与俄罗斯当地汽车厂合作组装生产汽车的策略。2006年4月,奇瑞公司与俄罗斯加里宁格勒AUTOTOR公司合作组装的第一台汽车下线;而吉利则在去年底与俄罗斯乌拉尔汽车厂达成合作组装轿车的协议,预计今年第一季度即可销售本土化的吉利轿车。

中国汽车纷纷进入俄罗斯市场显然还有另一个不说自明的目的,那就是穿越这座欧亚大陆桥,进入欧洲的主战场,最终直捣汽车发祥地去卖中国的汽车。

机电产品进出口商会汽车分会工程师傅培昭认为,欧洲是全球汽车准入标准最高的市场,在产品和服务上都有极其严格的衡量标准,中国企业仅靠劳动力成本低廉是无法进去的,而一旦能够进去则表明中国汽车企业在制造工艺、设计水平和服务方面已经得到认可。

西欧美梦尚难圆

然而,美梦归美梦,对国内自主品牌厂家来说,将自己品牌的汽车打入欧洲主要市场仍比蜀道难登。

2006年11月29日,华晨汽车宣布与德国HSO公司签订出口协议,在接下来的5年时间里,华晨汽车将向德国及欧洲出口15.8万辆中华轿车,并表示其首批尊驰轿车即日将出口到德国。这成为去年底中国汽车业最大的新闻。

据华晨汽车公关部人士介绍,德国HSO汽车贸易公司的负责人在2004年考察了华晨汽车,对于在 宝马平台上生产的尊驰和骏捷表示了浓厚的兴趣。“去年,这家公司总裁再次拜访,希望能与华晨合作把中华轿车推广到欧洲市场,由HSO汽车贸易公司做中华轿车在欧洲部分国家的代理,由哈姆斯公司提供中华轿车出口销售的认证、物流等支持。”目前华晨汽车公司已指定HSO公司在比利时、荷兰、卢森堡建立销售网络,扩大华晨汽车在欧洲的销售。

但好事多磨,今年初,业内资深人士钟师就向本报透露,华晨出口的BS6(尊驰轿车)未能通过欧盟的侧面碰撞试验,正面碰撞也只达到二星级(最高为五星级)。尽管华晨合作伙伴HSO汽车公司总裁Sachs先生对媒体表示,他的公司将协同华晨解决尚存的相关认证问题,以保证在排放和安全上符合要求,却没有说明HSO和华晨将如何以及何时实现进入欧洲市场的整车认证。

“该车的确通过了正面碰撞,而且配载的三菱发动机完全可以达到欧IV排放标准,然而尊驰并没有达到满足欧盟所有法规要求的整车认证。”钟师说。

据了解,HSO汽车之所以能够像比利时陆风汽车、直布罗陀欧洲汽车一样,将中国造汽车部分运入德国,是得益于欧盟的另一条法规:单车认证。

“为了满足欧洲消费者、尤其是玩车族的嗜好,任何人都可以通过单车认证,将汽车发烧友自制、改制或是用于收藏的老爷车进口到欧盟国家。这一规定转而扩展到适应于进口一些小批量的试销车,经过单车逐一认证,便允许在欧盟各国上牌照和上路,实属网开一面。”钟师表示,“华晨和HSO今年出口德国3000辆中华尊驰,尚属小批量试销,通过单车认证也无不妥。但如果今后依然试图利用单车认证将十几二十万辆中华轿车出口到欧盟,那是不可能的。华晨真正想拿下欧盟或世界的‘通行证’,则迟早必须通过欧盟更加严格的整车形式认证。”

OEM或可取

面对欧洲的重重樊篱,也许中国企业必须先要走一些弯路,才能登上正途,OEM或许是最现实的一块敲门砖。吉利汽车在去年10月与英国锰铜控股公司(MBH)签署合资生产名牌出租车的协议,将与英国锰铜控股组建新合资公司,在中国上海生产在英国久负盛名的TX4伦敦出租车。虽然利润少,但在欧洲发达国家道路上真正开起来的实践或许会是中国汽车实现自主品牌出口梦想之前,不可或缺的经验积累过程。

吉利集团董事长李书福认为现在中国企业应该勇于面对现实,他在3月初对本报表示:“据我所知,现在华晨的(第一批)车还在港口没有出去,他们只是签了这么一个协议,车最终可能会卖到其他的地方如罗马尼亚或阿尔巴尼亚而不会去德国,只是通过德国的商人。”

李书福认为:“要出口到德国或美国,现在的中国企业都不具备这种条件,因为标准是和中国不一样的,不是高低的问题,你必须根据当地市场的需求进行本土化改造的设计,现在现成的车这样卖出去是不可能的。”

来源:经济观察报网

[免责声明]本文来源于网络,不代表本站立场,如转载内容涉及版权等问题,请联系邮箱:83115484@qq.com,我们会予以删除相关文章,保证您的权利。