油价曲势_微观角度分析油价走势

1.从宏观的微观的角度谈谈我国现行经济政策

2.求:适合一群经济学初学者讨论的经济话题

3.金融危机给钢材市场带来多大影响.?

4.用微观经济学的原理解释一下石油价格中地板价格和天花板价格的含义及影响?

从宏观的微观的角度谈谈我国现行经济政策

一个由经济国家逐步向市场经济国家转轨的发展中的社会主义国家,市场经济体制还远远没有建立起来,转型期需要持续相当长的时间,用物价指数等经济指标这套西方发达资本主义国家成熟市场经济理论来衡量和评价中国经济的宏观形势,并以此为依据对未来的发展趋势作出判断,虽然也可以说明一些问题,但却很容易产生误导和偏差。这也是国内学术界和理论界分歧巨大的原因所在。中国尝试运用货币政策和货币手段来干预宏观经济发展态势,屡屡收效甚微和近乎失灵,最终都不得不以来行政手段解决问题,其原因就在于完全市场化经济条件下的经济学理论,由于中国的具体国情不同,经济学理论的基本前提条件和设条件不一样,照本宣科的结果,不仅说明和解决不了任何问题,反而将问题更加复杂化,陷入迷茫和争论就是很正常的事情了。

对于这一点的感性认识,在国际油价近年来处于高价位运行,并不断创出新高的时候,对中国经济宏观形势的影响就看得十分明显。

中国如果完全放开油价,与国际油价接轨,运用经济学理论和模型,很容易得出将使中国的物价指数上涨2至3个百分点的结论,现实的反应也会很快体现出来,那么自然就是一种通货膨胀的态势,远远不是如今有许多经济学家所担心的通缩阴影。所以说,中国的物价指数并非真实地反映了中国宏观经济的发展情况,加上中国国内经济发展的区域状况的严重不均衡,统计数字的误差就将放大到失真的程度。

中国无论是在客观上还是主观上,都不存在经济发展拐点和通缩的问题。城乡的巨大差别,以及中国与国外发达国家相比,仍然存在着巨大的差距,都使得中国高速发展的势头难以扭转。即使一时的有可能出现的通缩情形,也是由于社会基础公共消费品(水、电、油等)的管制所掩盖下出现的问题,并非投资下降所导致。中国在宏观经济领域出现一些所谓的?论,虽难以理喻但却不难理解。由于社会基础公共消费品的严格管制,使得这些特殊商品的生产和流通环节,以及相关管理部门的市场化程度很低,企业和相关部门的市场化改革的步伐十分缓慢,的有效利用和合理配置无法通过市场机制产生作用,依然是经济模式下的管理方式,所以才会出现非供求关系真实状况反映下的“油荒”,煤电油运的瓶颈。

和经济学家们的分析十分谨密与客观,从局部和细节问题的解决上,方法和措施也是十分到位,但对于宏观经济态势的把握总觉得有些力不从心,原因就在于改革的全局观在现实中得不到充分的体现和发挥,对于世界经济的发展状况缺少经验和深刻理解,对于中国宏观经济的未来发展缺少底气和科学的指导。加息和人民币升值,只不过是一种局部和细节的经济关系调整,构建和谐社会,以及社会的均衡发展,需要的是统筹兼顾。油价的上涨,消费者自然不会满意,但炼油企业亏损四百多亿难道就是合理的吗?方方面面都不满意,实质上就是中国社会的社会生产关系没有完全理顺的现实反映,还没有完全适应社会生产力的发展,宏观调控看到和抓住这一点,才是真正找到了中国宏观经济发展的主要矛盾和症结。政治体制改革的步伐不加快,力度不加大,行政管理宏观经济的方式和现状就无法改变,市场经济体制就很难建立。经济学家们一方面不希望过多地干预经济的发展,一方面又担心市场经济发展的失控,需要依赖的管制。就经济说经济,割裂了经济与政治的辨证关系,以及相互作用和影响。

分析中国的宏观经济形势,不能简简单单地就事论事,依赖某个经济指标得出一个简单的结论。政治因素,地域环境,国际经济形势的发展与走向,中国的社会结构等诸多方面的因素都会对于中国宏观经济的发展产生不同作用。

中国的奋斗目标和理想是民族崛起和实现强国梦,那么在宏观经济的理论研究和客观实践过程中,完全西化就是十分不足取的,一定要取“扬弃”的态度。世界的发展,向全球化和不断的加深加大社会分工的方向演变,中国一方面要在世界大分工中找准找好自己的位置,同时,国内的分工和细化也要同步进行。要同时发挥宏观与微观两个积极性,解放社会生产力发展的一切束缚。充分发挥市场手段和手段的各自优越性,保障经济发展的持续性和健康。

世界是普遍联系的。宏观经济形势的研判也不能割裂开来进行。

求:适合一群经济学初学者讨论的经济话题

论改革开放后中国宏观经济的运行

宏观经济政策在西方国家具有重要地位。西方国家普遍经历了由自由市场经济到干预下的市场经济历程,各国均把制定和实施宏观经济政策作为重要的职能,美国等西方国家还通过立法确定宏观经济政策的法定地位。西方国家宏观经济政策目标是:经济增长、充分就业、物价稳定、国际收支平衡。为实现以上目标,西方国家取的宏观经济政策主要有:财政政策、货币政策、收入分配及社会保障政策、对外经济政策、产业政策等,其中财政政策、货币政策、收入分配及社会保障政策是主要的宏观经济政策,是调节宏观经济运行的基本政策手段。

宏观经济政策在中国的重要地位。新中国成立以来,国家宏观经济的发展有成功也有挫折,其中的经验教训充分证明了宏观经济政策在我国经济发展中的重要地位。社会主义市场经济体制要求通过系统性的设计不同经济形势下的宏观经济调控方案,来使宏观经济调控政策具有协调性和科学性。

西方国家宏观经济政策来源于凯恩斯的宏观经济理论。这一理论主要体现于凯思斯的著作《就业利息和货币通论》。凯恩斯认为由于居民消费占收入的比例具有递减倾向、投资预期回报率趋于下降、企业和居民偏好持有流动性较强的货币资产,因而导致消费需求、投资需求不足,总需求不足成为经济运行中的重大问题,市场机制无法实现充分就业状态下的均衡。西方宏观经济学认为,在市场机制作用下,宏观经济运行会交替出现收缩和扩张的周期性波动。因此,需要国家通过宏观政策来影响总需求或总供给,达到充分就业状态下的经济均衡,慰平经济的波动,实现经济稳定增长。二战后,出于实际需要,西方市场经济国家纳了凯恩斯宏观经济理论,并以此为基础,加大了干预经济的力度,实施了一系列的宏观经济政策,且取得良好效果。

中国宏观经济政策来源于发展着并日趋成熟的社会主义市场经济理论。纵观最近20年的发展历史,中国宏观经济学成功地实现了规范式的转换,初步形成了规范的理论构架,将制度分析、结构分析等引入宏观分析,从而在使宏观经济学的“本土化”或建立中国宏观经济学的道路上迈出了重要的一步,并为构建中国的宏观经济调控体系及出台宏观经济政策以实现国民经济的良性运行提供了理论支撑。“但中国宏观经济学还十分幼稚,尤其迫切需要从以下三个方面进一步发展:1,为中国的通货紧缩提供理论解说。中国宏观经济学对通货膨胀的研究相当深入,认识也比较一致,这就为相应的宏观经济政策的制定提供了可靠的理论依据,但对通货紧缩的研究就比较零散而肤浅,分歧也较大。中国的经济实践迫切需要宏观经济学提出系统而深入的通货紧缩理论;2,建立全球视角的宏观经济学。迄今为止,中国宏观经济学基本上是在一种封闭理念下构建的。在当今经济全球化的格局下,一国宏观经济运行与整个世界经济息息相关,因而其宏观经济政策也失去了独立性,往往成为多国博弈的结果。因此,我们必须从多国博弈的高度,在开放的模型中发展中国宏观经济学;3,构建一致的宏观经济学分析框架。目前,中国宏观经济学的分析框架还不一致,也欠成熟,从而导致了这一领域的分歧多,简单重复劳动多。”①

改革开放以来的经济周期与经济波动

经济周期是任何一个市场经济都可能出现的现象,它通过市场的自我完善功能对经济进行调节,以达到经济活动的平衡。

改革开放以来中国GDP增长率

年份 GDP 年份 GDP

18 11.7% 1993 14.0%

19 7.6% 1994 13.1%

1980 7.8% 1995 10.9%

1981 5.2% 1996 10.0%

1982 9.1% 19 9.3%

1983 10.9% 1998 7.8%

15.2% 1999 7.6%

1985 13.5% 2000 8.4%

1986 8.8% 2001 8.3%

1987 11.6% 2002 9.1%

1988 11.3% 2003 10.0%

1989 4.1% 2004 10.1%

1990 3.8% 2005 9.9%

1991 9.2% 2006 10.7%

1992 14.2% 2007 11.4%

(表注:数据来源于中国国家统计局官方网站,并经过整理。)

根据改革开放以来我国国民生产总值(GDP)增长率曲线图,不难发现,从改革开放到目前为止,我国的经济周期大体经历了三个阶段:

第一阶段:(18---1986年)其中,扩张期4年,收缩期4年。峰位为13.45%,谷位为7%,平均位势为9.%,波幅为10%。

第二阶段:(1986---1991年)其中,扩张期2年,收缩期3年。峰位为11.45%,谷位为3.95%,平均位势为8%,波幅为7.8%。

第三阶段:(1991---2007年)其中,扩张期7年,收缩期9年。峰位为13%,谷位为8.4%,平均位势为10.3%,波幅为6.6%。本阶段推动经济增长的动力为本轮经济增长的核心在于资本形成,大规模的固定资产投资在本期成为有效需求,使实际GDP接近或超过潜在GDP或供给,但是,这些固定资产投资在下一期或下几期就成为实际生产过程中的资本,使潜在GDP或潜在供给规模不断扩大,从而使扩大的产出缺口缩小,出现潜在GDP与实际GDP、总需求与总供给先后按照高速度进行增长。经济收缩的原因为国际经济波动引起的出口需求的不稳定以及由于一般商品相对过剩和高精尖产品结构性短缺等因素引起的国内有效需求不足。

综合看来,一方面,中国经济周期波动性在逐步减小,稳定性在逐渐增强。其内在原因可归纳为以下几点:

i. 社会主义市场经济体制的不断完善。不断完善成熟的市场经济体制为宏观经济的运行提供了有效的缓冲机制和自我调节机制,因而一定程度上稀释了一部分经济活动中不确定量带来的波动。例如,“在以国有企业预算约束硬化和稀缺在国有与非国有部门之间的优化配置为主要内容的微观经济主体的市场化过程中,转轨型经济波动被削弱的同时,成熟稳定的市场经济波动逐步表现出来。”②

ii. 日趋成熟的货币政策和财政政策。货币政策和财政政策的目标有充分就业、稳定物价、促进经济增长、保持金融市场稳定等五个方面,但在实际调控中,主要目标就是预防通货膨胀,保持价格稳定。利用“松紧”搭配的财政政策与货币政策分别解决经济长期增长问题和调节短期经济波动。

iii. 在坚持以扩大内需为主的前提下,充分重视国际国内两个市场、并充分应用国际国内两种。

iv. 相关结构的调整消化了过剩生产能力,淘汰了落后生产能力。例如产业结构、产品结构、地域结构、城乡二元经济结构等的良性调整。“产业结构的调整,会通过预期或产量的改变,通过投资加速原理的负向传导,而影响投资增长。”③

另一方面,未来中国经济周期波动可能出现两个新特点:

i. 一是波动的位势,有可能实现持续多年的适度高位运行。

ii. 二是波动的幅度,有可能实现进一步的平稳化和缓和化。

一、 国内生产总值及其构成

年份 国内生产总值(亿元) 第一产业(亿元) 第二产业(亿元) 第三产业(亿元) 第一产业所占比重 第二产业所占比重 第三产业所占比重

18 3645.2 1018.4 1745.2 881.6 27.94% 47.88% 24.19%

19 4062.6 1258.9 1913.5 890.2 30.99% 47.10% 21.91%

1980 4545.6 1359.4 2192.0 994.2 29.91% 48.22% 21.87%

1981 4891.6 1545.6 2255.5 1090.5 31.60% 46.11% 22.29%

1982 5323.4 1761.6 2383.0 1178.8 33.09% 44.77% 22.14%

1983 5962.7 1960.8 2646.2 1355.7 32.88% 44.38% 22.74%

7208.1 2295.5 3105.7 1806.9 31.85% 43.09% 25.07%

1985 9016.0 2541.6 3866.6 2607.8 28.19% 42.89% 28.92%

1986 10275.2 2763.9 4492.7 3018.6 26.90% 43.72% 29.38%

1987 12058.6 3204.3 5251.6 3602.7 26.57% 43.55% 29.88%

1988 15042.8 3831.0 6587.2 4624.6 25.47% 43.79% 30.74%

1989 16992.3 4228.0 7278.0 5486.3 24.88% 42.83% 32.29%

1990 18667.8 5017.0 7717.4 5933.4 26.88% 41.34% 31.78%

1991 21781.5 5288.6 9102.2 7390.7 24.28% 41.79% 33.93%

1992 26923.5 5800.0 11699.5 9424.0 21.54% 43.45% 35.00%

1993 35333.9 6887.3 16454.4 11992.2 19.49% 46.57% 33.94%

1994 481.9 9471.4 22445.4 16281.1 19.65% 46.57% 33.78%

1995 60793.7 12020.0 28679.5 20094.3 19.77% 47.18% 33.05%

1996 71176.6 13885.8 33835.0 23455.8 19.51% 47.54% 32.95%

19 783.0 14264.6 37543.0 27165.4 18.06% 47.54% 34.40%

1998 84402.3 14618.0 39004.2 30780.1 17.32% 46.21% 36.47%

1999 89677.1 14548.1 41033.6 34095.3 16.22% 45.76% 38.02%

2000 99214.6 14716.2 45555.9 38942.5 14.83% 45.92% 39.25%

2001 109655.2 15516.2 49512.3 44626.7 14.15% 45.15% 40.70%

2002 120332.7 16238.6 53896.8 501.3 13.49% 44.79% 41.72%

2003 135822.8 17068.3 62436.3 56318.1 12.57% 45.% 41.46%

2004 159878.3 20955.8 73904.3 65018.2 13.11% 46.23% 40.67%

2005 183084.8 23070.4 87046.7 72967.7 12.60% 47.54% 39.85%

2006

2007 246619 28910 121381 96328 3.7% 13.4% 11.4%

(表注:1.1980年以后国民总收入(原称国民生产总值)与国内生产总值的差额为国外净要素收入。

2.2004年及以前年份第一产业不包括农林牧渔服务业,交通运输仓储和邮政业包括电信业,不包括城市公共交通业,批发与零售业包括餐饮业)

(数据来源于中国国家统计局官方网站,并经过整理。)

农业对于国民经济发展的贡献表现在四个方面:产品贡献、市场贡献、要素贡献、外汇贡献。因此一旦农业发展停滞,那么不仅工业等非农业部门发展所需的产品与要素得不到保证,而且还会影响人民的基本生活,造成社会的不稳定,对经济发展极为不利。

工业发展状况分析工业生产发展是提高人民物质生活水平的重要手段,是经济发展和社会进步的必由之路,工业发展水平与工业化程度是一国经济发展水平的主要标志。因此,工业形势的好坏将在很大程度上决定整体经济形势的好坏。

第三产业发展状况分析第三产业作为为生产、生活和社会提供服务的各个部门的总和,对保证第一、第二产业的顺利运行与人民生活水平的提高有着重要作用。经济的发展必须以第三产业的高度发展为依托。具体地说,促进流通环节保持顺畅、通过提供更多更有效的服务提高社会劳动生产率和人民生活质量、引导和满足不断增大的社会需求是第三产业的根本任务和基本发展方向。

我国经济发展面临的核心问题不是总量与速度问题,而是结构与质量问题,集中体现在:投资严重偏向第二产业,重工业化倾向在近年来日益加重,对中国中长期发展带来了较大的能源与环境成本问题;第三产业投资在社会总投资的比重较高,但产出比较低,且处于不断下降的趋势。

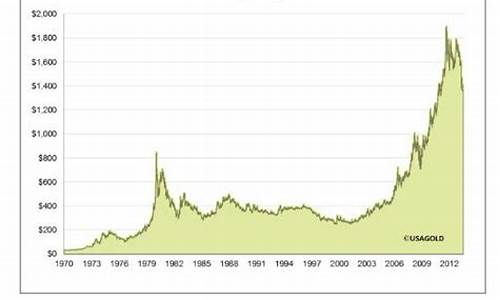

二、 外汇储备及黄金储备

年份 外汇储备(亿美元) 黄金储备(万盎司)

18 1.67 1280

19 8.40 1280

1980 -12.96 1280

1981 27.08 1267

1982 69.86 1267

1983 89.01 1267

82.20 1267

1985 26.44 1267

1986 20.72 1267

1987 29.23 1267

1988 33.72 1267

1989 55.50 1267

1990 110.93 1267

1991 217.12 1267

1992 194.43 1267

1993 211.99 1267

1994 516.20 1267

1995 735. 1267

1996 1050.29 1267

19 1398.90 1267

1998 1449.59 1267

1999 1546.75 1267

2000 1655.74 1267

2001 2121.65 1608

2002 2864.07 1929

2003 4032.51 1929

2004 6099.32 1929

2005 8188.72 1929

2006 10663 1929

2007 15282.49 1929

(表注:数据来源于中国国家统计局官方网站,并经过整理。)

“外汇储备激增,基础货币增速加快,货币资金短期化,资产价格偏高,金融资产结构变化,使宏观经济虚拟层面不确定性加强,货币政策操作难度加大。”④外汇储备在总量急剧增加的同时,出现结构性的调整,投机资本因素的增加将使未来外汇储备增长状况出现不确定性。大量的外汇储备增加将导致2007年货币供给的增加,加剧流动性过剩问题。但在外汇储备增加额对流动性总量冲击的同时,也会对流动性过剩的结构产生冲击。

流动性过剩问题日趋严重,但流动性对宏观经济的影响具有多面性。“流动性过剩只是中国经济结构性问题的一个表现,它不仅是外部不均衡的产物,也是内部金融配置结构不合理以及市场结构畸形发展的产物,同时也是中国货币需求结构和资产结构调整以及金融深化的产物。”⑤因此,流动性过剩一方面反映了宏观经济的问题,同时也蕴含了纠正问题的契机。当外汇储备积累到一定程度,效率低下的金融市场无法承受流动性冲击的时候,多余的流动性在寻找自我存在的空间的同时为金融市场的发展和市场结构的调整提供了契机。同时,流动性过剩也为进一步进行收入结构和产业结构的调整提供了金融。

货物进出口总额(亿美元)

年份 进出口总额 出口总额 进口总额 差额

18 206.4 .5 108.9 -11.4

1980 381.4 181.2 200.2 -19.0

1985 696.0 273.5 422.5 -149.0

1989 1116.8 525.4 591.4 -66.0

1990 1154.4 620.9 533.5 87.4

1991 1357.0 719.1 637.9 81.2

1992 1655.3 849.4 805.9 43.5

1993 1957.0 917.4 1039.6 -122.2

1994 2366.2 1210.1 1156.1 54.0

1995 2808.6 1487.8 1320.8 167.0

1996 2898.8 1510.5 1388.3 122.2

19 3251.6 1827.9 1423.7 404.2

1998 3239.5 1837.1 1402.4 434.7

1999 3606.3 1949.3 1657.0 292.3

2000 4742.9 2492.0 2250.9 241.1

2001 5096.5 2661.0 2435.5 225.5

2002 6207.7 3256.0 2951.7 304.3

2003 8509.9 4382.3 4127.6 254.7

2004 11545.5 5933.2 5612.3 320.9

2005 14219.1 7619.5 6599.5 1020.0

2006 17601.6 9689.7 7912.2 1775

2007 21738 12180 9558 2622

(表注:数据来源于中国国家统计局官方网站,并经过整理。)

经济的增长对于外需的依赖还比较强劲,内需依然显现不足态势。目前我国的出口占GDP的比重已达40%之多,经济的外部依存度(进出口总额/GDP)也由2003年60%上升至目前的90%左右,中国经济的发展越来越与外部的经济景气密切相关。随着次贷危机后续影响的逐步显现,美国的消费和就业已经受挫,经济放缓已成事实,也将波及欧盟和日本经济,而美、欧、日占我国的贸易比重在40%以上,因此外部经济的下行势必会导致我国外部需求的减少,进而影响到出口的平稳增长。因此,必须综合考虑中国经济发展的内外环境和条件的变化对战略与政策调整提出的要求,合理适度调整政策,改变粗放型出口扩张战略,限制高物耗、高能耗、高污染产品出口,提高出口的质量和效益。同时,提高消费率,切实增强内需对经济的拉动力,减少对外部需求的过高依赖和外部冲击对中国经济稳定发展的负面影响。

三、 国家财政收支总额

国家财政收支总额及增长速度

年份 财政收入(亿元) 财政支出(亿元) 收支差额(亿元) 增长速度(%) 财政收入占国内生产总值的比重(%)

财政收入 财政支出

18 1132.26 1122.09 10.17 29.5 33.0 31.1

1980 1159.93 1228.83 -68.90 1.2 -4.1 25.5

1985 2004.82 2004.25 0.57 22.0 17.8 22.2

1989 2664.90 2823.78 -158.88 13.1 13.3 15.7

1990 2937.10 3083.59 -146.49 10.2 9.2 15.7

1991 3149.48 3386.62 -237.14 7.2 9.8 14.5

1992 3483.37 3742.20 -258.83 10.6 10.5 12.9

1993 4348.95 4642.30 -293.35 24.8 24.1 12.3

1994 5218.10 5792.62 -574.52 20.0 24.8 10.8

1995 6242.20 6823.72 -581.52 19.6 17.8 10.3

1996 7407.99 7937.55 -529.56 18.7 16.3 10.4

19 8651.14 9233.56 -582.42 16.8 16.3 11.0

1998 9875.95 10798.18 -922.23 14.2 16.9 11.7

1999 11444.08 13187.67 -1743.59 15.9 22.1 12.8

2000 13395.23 15886.50 -2491.27 17.0 20.5 13.5

2001 16386.04 18902.58 -2516.54 22.3 19.0 14.9

2002 18903.64 22053.15 -3149.51 15.4 16.7 15.7

2003 21715.25 24649.95 -2934.70 14.9 11.8 16.0

2004 26396.47 28486.89 -2090.42 21.6 15.6 16.5

2005 31649.29 33930.28 -2280.99 19.9 19.1 17.3

(表注:数据来源于中国国家统计局官方网站,并经过整理。)

四、 CPI(居民消费品价格指数)

城乡居民家庭人均收入及恩格尔系数

年份 城镇居民家庭人均可支配收入 农村居民家庭人均纯收入 城镇居民家庭恩格尔系数(%) 农村居民家庭恩格尔系数(%)

绝对数(元) 绝对数(元)

18 343.4 133.6 57.5 67.7

1980 477.6 191.3 56.9 61.8

1985 739.1 3.6 53.3 57.8

1989 1373.9 601.5 54.5 54.8

1990 1510.2 686.3 54.2 58.8

1991 1700.6 708.6 53.8 57.6

1992 2026.6 784.0 53.0 57.6

1993 2577.4 921.6 50.3 58.1

1994 3496.2 1221.0 50.0 58.9

1995 4283.0 1577.7 50.1 58.6

1996 4838.9 1926.1 48.8 56.3

19 5160.3 2090.1 46.6 55.1

1998 5425.1 2162.0 44.7 53.4

1999 5854.0 2210.3 42.1 52.6

2000 6280.0 2253.4 39.4 49.1

2001 6859.6 2366.4 38.2 47.7

2002 7702.8 2475.6 37.7 46.2

2003 8472.2 2622.2 37.1 45.6

2004 9421.6 2936.4 37.7 47.2

2005 10493.0 3254.9 36.7 45.5

(表注:数据来源于中国国家统计局官方网站,并经过整理。)

我国城乡二元结构的特征依然十分明显,城乡收入差距进一步扩大。改革开放以来,我国的城镇居民收入和农村居民收入都有了一定的增长,但增长速度存在差异。总的说来,改革开放以来,城乡居民收入差距经历了一个由大到小,再由小到大的变化过程,城镇居民人均纯收入与农村居民人均纯收入之比为2.52,1983年就下降到了1.82,但随着城镇企业制度、工资等改革的深入和工业化进程的加快,城乡人均纯收入之比又逐年上升,2006年达到3.28。由于城乡居民收入差距明显,城乡居民的消费结构也存在很大的差异。从恩格尔系数分析,2005年,农村居民的恩格尔系数为45.5%,相当于城镇居民在19年至1998年的水平,这部分表明城乡居民生活水平差距在7到8年左右;城镇居民2006年的恩格尔系数为35%。“从城乡分布的企业的所有制结构看,在城市以国有经济为主,在农村以乡镇企业等非国有企业为主。在我国经济结构调整的阶段,虽然国家鼓励国有企业和非国有企业共同竞争发展,但实际上国有企业在制度、政策等方面仍享有不小的优势。这很大程度上导致了非国有企业效益的“非竞争性流失”,同时也使得在农村地区的企业投资意愿不高,影响农村企业人员的收入水平。”⑥

居民消费、支出和投资分别增长1个百分点,可以分别带动GDP增长1.05、0.51和0.44个百分点,而净出口的增长率对中国长期GDP的影响不显著。近年来我国最终消费率却在不断下降,经济增长主要靠高积累、高投资和高出口来支撑。这种增长模式加剧了社会生产和再生产的消费与积累之间的矛盾,也损害了经济增长的效应。消费增长速度虽仍低于投资增长速度,但在居民可支配收入稳步提高的支撑下,消费增长速度摆脱了“低水平”困境,进一步强化启动消费依然是宏观经济政策中期实施的着手点之一。

导致中国消费水平增长速度提升的核心力量在于:城乡居民收入的稳步提高。以2007年为例,上半年我国城镇居民人均同比增长接近20%,扣除价格因素,实际增长接近17%,增幅同比提高接近6个百分点。农民人均现金收入同比增长了15.2%,扣除价格因素,实际增长12.1%。这是本轮经济周期中唯一收入增长速度超过GDP增长速度的年份。这充分说明我国自2002年以来启动的增加收入、推动消费的各项政策开始发挥作用。社会保障、医疗、教育等抑制消费倾向的各种制度性短缺经过近几年的大力建设,对居民消费预期有着重大的刺激作用。因此,进一步从中长期角度进行收入分配和再收入分配机制的改革,使居民收入增长速度高于GDP增长速度,加大居民可支配收入在GDP中的比重,推动中国经济由投资驱动型经济增长向消费推动型经济增长的转变依然是目前进行宏观经济调整的核心之一。

五、 固定资产投资

固定资产投资实际增长速度年初虽有反弹,全年实际增速将会出现回落。2007年投资增速并不过高,宏观经济政策的关注焦点应当从投资总量增速向投资结构与质量转移。日益扩大的储蓄-投资盈余决定了我国近期需要较高的投资增长速度来缓解日益严重的结构性失衡。解决这种结构性问题的落脚点在于两个方面:一是降低储蓄,增加消费;二是提高投资。“事实上,从短期来看,作为消费者理性决策的产物,消费的波动性很小,期望在中短期通过提高消费来降低储蓄的方法不可能成为解决结构性失衡的主导方向,提高投资是中短期一个操作性更强的策略。”⑦

高速度的固定资产投资没有带来生产能力过剩问题。其最为突出的表现是,本扩张阶段的高速投资速度并没有带来生产资料价格的快速上涨,也没有带来零售商品价格的下降。中国经济没有出现普遍的要素短缺或产能过剩问题。“生产资料价格—PPI—RPI—CPI价格指数传递率逐级-逐年的下降,也说明了中国宏观经济对于各种成本冲击的化解能力大幅度提高。”⑧

“本轮高速度固定资产投资增长与前两个周期的投资膨胀有着本质的差别,它是市场选择的结果,有其坚实的效益基础。一是资金来源日益市场化,2006年投资(包括中央、地方及各种基金)仅占全部融资的13.6%,银行资金占19.8%,企业自筹资金(如体外循环资金)和各种外资占比高达60%以上。二是投资主体也日趋市场化,2006年全社会固定资产投资构成中,非国有部门的比重达到68.6%。三是利润率和资本收益率持续高位攀升。因此,除非投资市场存在严重“市场失灵”,否则不宜过度遏制投资增长。

中国高速的固定资产投资增长速度有其十分深刻的中长期结构基础。一是中国高储蓄率决定了中国必定有高投资率。如果在储蓄率没有降低的前提而对投资率进行大幅度调整,其结果要么是净出口大幅度上升,要么是宏观经济出现大量闲置,两种结果都是中国目前宏观经济难以承受的;二是中国的人口结构决定了中国在相当一段时期内保持高储蓄率,短期消费水平难以大幅度上升,要保证中国有效需求保持在合意的水平上,在相当一段时期内要依赖于高投资水平;三是现有“中心国家创新、发达国家消费、东亚生产”的新型国际分工格局所决定的中国高出口也需要高速投资提供供给支持;四是中国所处的重工业化阶段也需要高速固定资产投资增长提供相应的资本积累。”⑨

综合分析,目前我国宏观经济面临以下问题:

首先,由于经济结构中的深层矛盾,庞大工业产能一方面使 70% 以上的商品供大于求,并且不得不依靠投资增长和国际市场来消化,另一方面,重要能源、原材料以及土地等关键生产要素瓶颈的存在,难以支撑持续的投资高增长,而依靠国际市场则必然受到全球供给和需求状况的双重制约。

其次,在开放经济条件下,受国际市场类产品供求关系紧张和价格上涨影响,输入性通胀对国内经济运行的影响日益增大。在国内消费市场趋于饱和的情况下,上游产品价格上涨的压力要么转化为工业库存的增加,要么使部分生产能力被淘汰。

第三,以重化工业为主的经济增长吸收劳动力的能力相对较低,产业结构、经济结构调整中的就业压力始终存在,加上社会保障制度还不够完善,国内消费难以实现大幅增长。

针对以上问题,2008年宏观调控应把握好以下几方面:

一是加强物价上涨形势的跟踪研究,适当调高稳定物价的预期调控目标,在稳定物价总水平的前提下,稳步推出价格改革。

二是围绕从紧货币政策的实施,进一步发挥货币政策在宏观调控中的作用。增强汇率弹性,逐步释放汇率升值压力,更好地调节社会总需求和改善国际收支状况。加强对国际资本流动的监管,严格控制国外短期投机资本的流入。

三是完善稳健财政政策。公共分配应继续向改善民生倾斜,加快研究和建立环境税体系,改变国民收入分配过于向资本倾斜的格局,加大向劳动者分配的比重。

四是结合需求调控,以节能减排为核心推进经济结构调整和发展方式转变。五是积极稳定楼市和股市需求,防止房价和股价轮番上涨,抑制资产价格泡沫。

参考文献:

1) 刘树成.《经济周期与宏观调控》.北京.社会科学文献出社.2005.

2) 张曙光.《中国宏观经济理论》.云南人民出版社.1999.

3) 郑超愚.《中国宏观经济分析的理论框架》.中国人民大学出版社.1998.

参考网址:

1) ://.51report/free/detail/28572.html

2) ://.51report/free/detail/28428.html

3) ://.macrochina.cn/xsfx/hgfxff/20010510004744.shtml

4) ://report.drc.gov.cn/drcnet/corpus.nsf/0/0d1c07f84da348256be900107c45?OpenDocument

5) ://.macrochina.cn/xsfx/rdfx/20071229089653.shtml

绝对是自己写的哦!

金融危机给钢材市场带来多大影响.?

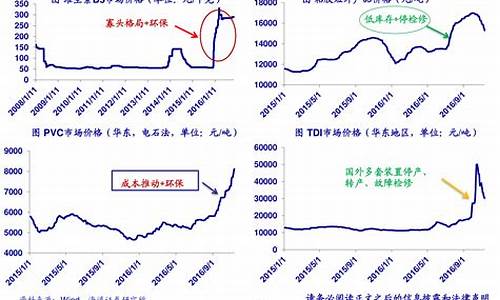

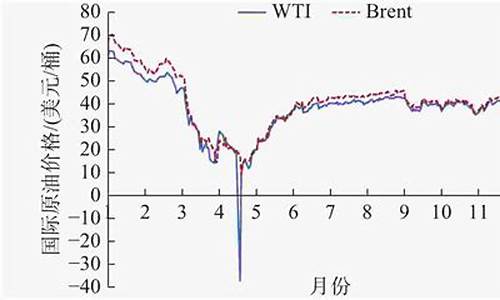

一、国际油价大起大落,影响了包括钢材价格在内的初级产品价格走势。

今年以来,国际原油价格大幅上涨,在2月份破百后,一路飙升至7月初的145.2美元/桶(WTI,下同),价格累计每桶上升了45美元,升幅超过45%,上涨速度令人咂舌。然而更令人惊奇的是自7月初油价开始下跌以来直至9月16日跌落至91.17美元/桶,累计下跌64美元/桶,跌幅达44%,这个跌幅是在短短的85天内实现的。国际油价带来的振荡显然没有结束,自9月中旬触底反弹,至9月22日已反弹至114.37美元/桶,每桶价格回升了23.2美元,累计升幅25.4%。纵观今年以来的国际油价变动,认为,这轮油价止跌反弹与美国救市以及美元加速贬值有关,并且导致初级产品价格的升降与之呼应。

尽管美国2季度经济增长态势不错,但次贷危机带来的影响远没有结束,愈演愈烈的金融动荡给全球经济增长带来更多的不利因素。国际货币基金组织的最新预测表明,在持续的金融压力和居高不下的产品价格的影响下,今年下半年全球经济增长进一步减缓将不可避免。即使出现增长反弹的趋势,但预计的经济复苏也不会很快到来。

根据国际货币基金组织的最新预测,今年全球经济将增长3.9%,增速略低于7月份估计的4.1%。其中,美国经济今年预计将增长1.3%,与原先预测水平持平;欧元区经济预计将增长1.4%,增幅低于此前预计的1.7%。另据经合组织的预测,欧洲的经济增长减速的态势要严重得多,其中英国经济第二季度几乎没有增长,预计在第三、四季度将会分别收缩0.3%和0.4%,全年会有1.2%的经济增长。德国、意大利以及日本经济也停滞不前。经合组织预测G7的整体经济增长仅为1.4%。需求的降低对钢铁产品价格水平的影响十分明显,几乎没有人怀疑价格拐点的到来。据美国商务部的报告显示,美国8月新屋开工年率缩减至6.2%,为17年来的最低水平,连续第二个月下降。对于钢材的需求来说,美国呈现为下降的趋势。8月份钢材服务中心的库存在连续4个月保持增长之后首次下降,钢材库存达到1310万短吨,环比7月末下降0.2%,并且由于需求下降的原因,发货量比去年同期下降了16.8%,环比7月份下降4.9%。

海运费价格自8月中旬加速下滑,截至9月中旬巴西至宝山的海运费价格已降至48.27美元/吨,西澳至宝山的海运费价格也降至16.25美元/吨,分别比今年峰值下跌了60美元/吨和34美元/吨,跌幅在45%以上,价格是自去年6月份以来的最低点,即是近十五个月以来的价格最低点。

从成本的因素以及降价的原因上分析,海运费价格的下跌还导致进口铁矿石到岸价格大幅度下跌。截至9月中旬,天津港进口63.5%品位的印度铁矿CIF平均价格已跌至132.5美元/吨,比7月初价格下跌了29.3%。铁矿石进口价格的明显下跌,一方面是国内库存充足而生产能力降低造成的需求降低,另一方面给即将开始的铁矿石价格谈判带来利好因素。据传巴西CVRD要求铁矿石价格再涨20%的“无理要求”被中国钢厂愤怒拒绝。但若真的使巴西妥协,看来难度还是不小,毕竟中国进口巴西矿的比重仍然很大。

国际废钢价格也出现了大幅度的回落。从CRU国际价格指数的变化情况,国际市场废钢、生铁价格指数从8月初的近500点直至降落到9月中旬的322点,累计下降了171点,下跌幅度达到34.7%。尽管从趋势上看,生铁、废钢价格指数与全球综合价格指数基本同步,但显然废钢价格与长材价格走势的重叠度更高,从成本支撑的角度分析,长材价格进一步下跌似乎是不可避免的。

二、国内钢材价格的大幅度降低,但从需求启动的趋势看,即使还没有触及底部,那么离反弹的趋势不会太久。但显然不能奢望反弹的幅度。6月中旬后逐渐形成的钢材价格全面、大幅下跌的走势,有望在10月份终结。国内经济形势减速的趋势越来越明显,但钢材需求预计不会出现持续的收缩,有理由确信价格阶段性反弹将在10月份实现。

1、低合金方坯。

截至9月中旬,河北地区的低合金方坯价格降至4750元/吨,对比5月峰值,价格累计下跌了1000元/吨,跌幅达17.4%。较今年年初价格4300元/吨仍高出450元/吨。华东地区的方坯价格也有类似的跌幅。方坯由于工序上特点最能反映长材的价格走势。目前河北钢铁集团最新出台的9月份长材结算价格,线材平均价格降低了450元/吨、钢筋价格平均降低了400元/吨后,价格分别为4600元/吨和4750元/吨,因此,从这个意义上说,钢坯价格10月份仍有下跌的空间。

2、高速Q235B普碳线材。

6.5mmQ235B高速普碳线材价格也经历了一个大起大落的走势。对比二季度价格峰值6050元/吨,目前价格跌至4700元/吨,累计下跌1350元/吨,跌幅达22.3%。对比年初谷值4340元/吨尚有360元/吨的价差高度。华南市场近期走稳,然而华北和华东市场呈现为持续下跌的态势,河北钢铁集团的9月份结算价格政策提前为9月后期、10月初期的价格走向制定了一个底限。

3、二级钢筋。

16-25mmHRB335钢筋价格显然华东地区经历了惨痛的下跌区间。华北地区北京市场二级钢筋价格9月中旬跌至4950元/吨,虽比年初价格仍高620元/吨,但较今年峰值已累计下跌了850元/吨,价格跌幅达14.7%。钢筋跌幅小于线材,跌幅比线材低7.6个百分点,主要原因在与线材的相对趋紧。钢筋、线材的走势是需求降低导致价格下滑的最为明显的市场效果,就是在全国钢筋、线材产量增长为负增长且出口数量明显增加的情况下,需求的萎缩是造成价格下跌的主要原因。蓝鲸钢工作室预计10月份,随着工地的开工量的增长,预计价格可能会有一波上涨的行情。

3、普碳中厚板。

20mmQ235A/B普碳中厚板价格下跌幅度更加明显,广州市场目前价格已探低至5550元/吨,比二季度价格峰值6800元/吨累计下跌了1250元/吨,跌幅达18.4%。在最近30天的时间里,北京中板跌幅最剧,价格累计下跌了1120元/吨,跌幅几乎是同期上海、广州中厚板跌幅的2倍,跌幅达17.8%,比上海、广州价格跌幅分别高8.3和6.4个百分点。值得关注的是,经过此轮惨跌,中厚板与线材、钢筋的价格差被缩小了150元/吨,中厚板峰值分别比钢筋、线材峰值高750元/吨和1000元/吨,而目前的价格差仅分别为600元/吨和850元/吨。

4、热轧卷板。

热卷价格走势在进一步地向钢筋、线材靠拢,北京热卷峰值6050元/吨,与线材峰值相同,但跌价时间显然要晚一些,跌价幅度高达1050元/吨,跌幅为17.4%,它的谷值与钢筋价格仅相差50元/吨。预计10月份热卷价格仍会有进一步的下跌走势,主要原因在于它目前与线材的价差达300元/吨,显得有些稍高。

5、冷轧薄板。

上海市场1.0mm冷轧薄板价格经历了最大的下跌过程,由峰值7480元/吨,一举下跌了1380元/吨,跌幅达到18.4%,同中厚板的跌幅相同。与线材、钢筋下跌的原因是相同的,但更为重要的因素是镀锌板以及彩涂板价格的大幅度下跌对冷板价格形成的挤压因素,相比它们的降幅来说,冷板价格下跌幅度并不令人吃惊。对于后市,我们看到目前冷轧薄板的市场价格仍比年初价格高500元/吨,同时国际市场冷轧薄板的跌幅并不明显,尽管也有5-6%的跌幅,但比起国内市场的跌幅来说,有些显得微不足道了,因此,蓝鲸钢工作室认为后期国际市场对国内市场的拉动和支撑因素仍值得期待。

6、镀锌板。

上海市场1.0mm镀锌板价格累计跌幅达1330元/吨,跌幅为17.4%,目前价格为6300元/吨,比年初价格谷值高850元/吨。镀锌板价格的高度很大程度上源于汶川地震后阶段性的短缺所致,但地震所需的结构的变化,使镀锌板需求有利明显的减少,它的下滑还直接带动了冷轧薄板价格的下跌,这一点可以从价格差的走势得到证实,镀锌板价格峰值比冷轧薄板高150元/吨,谷值高200元/吨,价格差基本保持稳定。

7、彩涂板。

上海市场彩涂板价格跳水幅度与镀锌板基本一致,累计跌价幅度为1330元/吨,但由于价格峰值高度的不同,使其跌幅仅为14.1%,比镀锌板跌幅低3.3个百分点。峰值价格差为1770元/吨,谷值仍然保持了这个差距。

用微观经济学的原理解释一下石油价格中地板价格和天花板价格的含义及影响?

其实国内成品油设定地板价和天花板价格,当然是有其原因的,并非是随意制定的规定,总之任何一个规定都是两面性的,都是有利弊之处的。

成品油的地板价和天花板价格都是为了保护企业可持续发展,同时也是保护消费者的权益。

地板价是40美元,当国家原油下跌到40美元以下,考虑到油企的成本,以及为了油企健康发展,肯定要制定一些措施来保护,不能让这些企业经营不下去。

而天花板价是130美元,如果当国际原油涨到130美元以上,为了控制国内成品油的零售价过高,保护消费者的权益,进行不作出调价,减轻消费者的压力。

总之成品油设定天花板价格和地板价格都是有两面性的,站在不同的角度就有不同的看法,利弊共存。所以说我们作为消费者,4月1日即使不下调油价,建议大家也别泄气了,好好珍惜现在5元时代的油价吧。

扩展资料正因为3月17日国际原油已经在40美元以下,而国内成品油只能按照40美元的价格进行下调,意思就是国美成品油直接一次性下调到地板价,地板价之后是不可能再度下调了。

既然国内成品油在3月17日一步到位,而下一调价窗口3月31日24时进行调整,但国际原油当前是在23美元附近,还是出现40美元地板价之下,所以国内下一调价窗口不作调整,不调整答案很明显,保持现在的油价进行实行。

如下图,这是近几个交易日的国际原油变化率情况,短期国际原油跌幅29.75%,折合成国内汽柴油下调1130元/吨,同比的国内国内汽油还会大幅下降。

根据3月17日国内汽柴油下调下调1050元每吨,国内92号汽油下调0.80元/升,而按照当前汽柴油下调1190元/吨推算,92汽油最起码有0.85元/升。

但可惜的是这个降价已经不可能了,国际原油跌破40美元,国内成品油不作调整了,所以4月1日油价想要降价是不可能的

[免责声明]本文来源于网络,不代表本站立场,如转载内容涉及版权等问题,请联系邮箱:83115484@qq.com,我们会予以删除相关文章,保证您的权利。