茂名中国石化油价_茂名石化优化油价

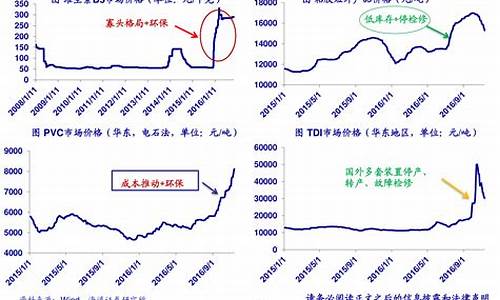

1.PVC的供求和需求分析

2.中国石油工业发展现状及前景

3.盛虹炼化一体化项目突然缩减规模?恒力、万华、等项目进展如何?

4.我想了解自2000年到现在的石油股价涨幅情况

5.甲苯单价(江苏区域)

6.求中石化的改革进程!! 要完整,详细的!!

7.油气勘探开发成效显著

8.全国中石化一共有多少加油站

9.石化的柴油红色

PVC的供求和需求分析

中国聚氯乙烯产能产量分析

2006~2007年,是中国PVC行业投资高度增长的两年,外行业投资者纷纷涌入PVC行业,使得PVC产能得到迅速增长。究其原因,该行业能够如此吸引投资高度的原因有这样几个方面,一是国际原油价格持续上涨,造成以石油天然气为路线的PVC法价格的攀升,而国内电石法路线价格相比较低,极具市场竞争优势,利润高于行业平均;二是随着近几年国内建筑行业极速发展,对合成树脂材料特别是PVC需求增长较快,造成下游市场需求增加;三是国内市场上五大通用树脂市场需求持续激增,但石油天然气路线的价格较高,作为替代品的PVC成为理想选择;四是一些煤化工企业看到下游市场较高的投资回报前景,延长产品产业链,经获取更好的投资效益。

1990年~2003年PVC年平均消费增长率达到18.7%,1998年~2003年PVC年均产能增长率高达20.4%

一、国内合成树脂总体情况

(一)产量持续快速稳定增长

2007年,我国合成树脂行业生产持续快速增长,全年产量达3073.6万吨,同比增长达18.5%,增幅较上年略有上升(见下表),是世界上仅次于美国的第二大合成树脂生产国。其中聚氯乙烯产量达971.7万吨,同比增长19.8%;随着中海壳牌、惠州乙烯项目的投产,另在吉化、大庆乙烯改扩建后正式投入运营,聚乙烯产量达到692.5万吨,同比增长16.1%;在海南炼厂、茂名石化、大连石化聚丙烯等生产装置扩能的情况下,聚丙烯产量达到712.7万吨,同比增长21.7%;聚苯乙烯产量达300.3万吨,同比增长9.8%;ABS产量为135万吨,同比增长16.4%。

2000~2007年,我国合成树脂年均增长率高达15.6%。预计到2010年,我国合成树脂产量仍将以年均15%左右的增速继续快速增长。

(二)产能主要集中于东部沿海地区

目前,在国内31个省、市、自治区中,仅西藏暂无合成树脂生产。合成树脂产能主要集中于华东、中南、华北和东北四大区域,其中华东7省市占全国总产能的43%以上,其次为中南和华北地区,分别占18.2%和14.8%,东北地区占11.1%。四大区域合计占全国总产能的87.1%,也就是说全国超过80%的合成树脂产能集中于东部沿海地区。

(三)企业规模不断扩大,产业集中度有所提高

统计数据显示,2007年我国合成树脂生产企业共有600家,总产量为3073.6万吨。其中中石化和中石油两大集团公司产量为1505.6万吨,约占全国总产量的50%,占有全国半壁江山。

从企业发展看,2004年,年产量50万吨以上的企业有4家,100万吨以上的企业1家;2005年产量50万吨以上企业上升为5家,100万吨以上企业有2家;2006年50万吨级以上企业跃升为9家,同比增长80%,年产量100万吨以上企业发展为3家。

虽然我国合成树脂大型企业越来越多,产量也越来越大,但所占全国的比重却未见上升,且略有下降的趋势。据统计,排名前10位的企业产量之和2004年占全国总产量的33.3%,2005年占32.2%,2006年占31.7%。这种情况表明,在大型企业发展的同时,广大中小企业也在抓住机遇壮大自己,同时也预示未来市场竞争将进一步加剧,企业重组并购将更趋活跃,部分中小企业将会被淘汰。

二、聚氯乙烯产能分析

中国的氯碱行业从2004年以来一直保持良好的发展势头,虽然从今年开始扩产扩能的后遗症有所显现,但是生产能力仍然有比较大的增加,据中国氯碱网初步统计,到2006年底中国PVC的总生产能力达到1158万吨,其中电石法的比重已经接近70%。

2005年全国聚氯乙烯产量为649.2万吨,较2004年增长27.6%。其中采用乙烯法原料路线的产量约为120万吨,占总产量的18.5%,比2004年的89万吨有小幅增长;采用进口单体和EDC原料路线的产量约为119万吨,占总产量的18.3%,比2004年的115万吨略有增长;采用电石乙炔法原料路线的产量约为410.2万吨,占总产量的63.2%,比2004年的299万吨有大幅度增长。电石法仍占主导地位。自2003年以来,国际油价大幅攀升,使乙烯法PVC成本增加,而电石法生产则受此影响较小,从而导致国内电石法PVC生产装置建设的新一轮热潮,使电石法PVC产能急剧扩大,对乙烯法PVC生产形成了极大挑战,许多乙烯法企业处于亏损边缘。

2007年,我国聚氯乙烯产能达1208万吨/年,同比增长24.5%,产量达823.8万吨,同比增长23.3%,自给率约为90%,在我国通用树脂中,自给率最高。2000~2006年,我国聚氯乙烯产能年均增长率达19.8%,产量年均增长率达23%,是五大合成树脂中增速较快的品种,仅次于ABS。

三、聚氯乙烯产量分析

(一)2006年PVC主要生产企业产量

2006年月中国PVC总产量为824万吨,其中乙烯法产量为230万吨,电石法产量为594万吨,电石法的产量已经超过了70%。

截止到2006年,我国聚氯乙烯生产厂家共有130多家,产量在10万吨以上的有27家,20万吨以上的有10家(见下表)。前27家产量之和为560.6万吨,占总产量的68%。总的看我国聚氯乙烯平均规模尚小,主要还是靠企业数量取胜。

近年来,我国聚氯乙烯装置规模水平虽在不断提高,但仍不及国际平均水平。目前我国聚氯乙烯生产装置平均规模不足10万吨/年,而国际上聚氯乙烯装置平均规模为15~20万吨/年,最大装置规模超过100万吨/年。发达国家如美国,平均装置规模为30万吨/年,相比差距更大,日本的PVC平均装置规模为15万吨/年。

2006年中国PVC产量前十名的排名情况变化不大,只有沧州化工由于乙烯法生产装置全年基本处于停产状态而掉出前十名,取而代之的是新疆天业。新疆地区企业依靠其成本以及能源方面的优势,发展迅速,未来将是我国电石法PVC中不可忽视的一股力量。天津大沽今年扩产完成,生产能力达到70万吨,该企业的产量今年也一跃超过齐鲁石化(600002,股吧)成为全国第一大生产企业。

(二)2007年PVC区域产量分析

2007年我国整体宏观形势向好,我国PVC工业保持良好的发展势头,各生产企业产量大幅增加,据中国石油(601857,股吧)和化学工业协会公布统计数据,中国PVC总产量为971.7万吨,较去年同期的811.1万吨同比增长19.8%。

全国各地区产量较去年同期均有比较明显的增加,尤其是西北、西南、华中、华北地区,这主要是因为上述地区电石法扩产迅速,产量增加迅猛。华东、华北地区仍就是我国PVC的主要产地,上述两个地区产量合计达到全国的60%左右,而西北地区虽然企业数量较少,但是凭借其发展氯碱工业的优势大有后来居上的趋势。

(三)2007年PVC省份产量分析

2007年PVC产量排名前10位省份的产量均有比较大幅度的增加,山东及天津地区是我国PVC产量最大的省市,上海地区由于只有上海氯碱一家生产企业,而且随着今年原油价格高位,乙烯法生产企业面临较大的困难,今年的产量有所减少,已经从2005年产量排名的第六位下滑到前十位以外。

四、2007~2008年中国聚氯乙烯扩产情况

虽然2007-2008年中国PVC的扩产势头有所放缓,但是产能仍旧有比较大数量的增加,但是2008年的扩产数量已经明显较2006年、2007年减少,据初步统计,2008年以后的新建数量较少,随着需求的增加,整个PVC市场有望逐渐恢复供需平衡的状态。

中国经济发展对聚氯乙烯的需求

今年以来,改革开放和现代化建设取得新进展,国民经济保持持续快速健康发展的良好势头,总体形势好于预期,也好于上年。初步测算,前三季度,国内生产总值为71682亿元,按可比价格计算,比上年同期增长7.9%,同比加快0.3个百分点,其中,第一产业增加值8959亿元,增长3.0%;第二产业38168亿元,增长10.0%;第三产业24555亿元,增长6.6%。经济发展的主要特点是:

1、经济增速逐季小幅回升。在国家扩大内需政策和市场驱动双重作用下,在国内、国际因素共同推动下,今年以来我国经济增长的稳定性增强。与去年同期相比,一季度经济增长了7.6%,二季度增长了8%,三季度增长8.1%,工业生产、市场销售、进出口贸易也呈现逐季加快增长的趋势。这说明我国经济增长的基础进一步巩固。

2、农业生产在结构调整中平稳增长。粮食种植面积继续调减,优质农产品(000061,股吧)比重提高,区域布局进一步优化。尽管夏粮、早稻减产,但秋粮获得好收成,全年粮食产量出现恢复性增长,预计达到45750万吨,比上年增产1.1%。主要经济作物中,棉花(资讯,行情)、油料产量将有所减少,但糖料、蔬菜、水果生产持续增产,畜牧业、渔业生产也继续稳定发展。

3、工业生产在加快结构调整中快速增长。前三季度,全国规模以上工业完成增加值22487亿元,比上年同期增长12.2%。各种所有制工业全面增长。其中,国有及国有控股企业增长10.8%,集体企业增长8.8%,股份制企业增长13.5%,“三资”企业增长12.7%。重工业生产增长略快于轻工业。前三季度,重工业增长12.3%,轻工业增长12.0%。产品结构调整继续加快,投资类产品、高技术类产品和适应消费结构升级的新型消费品生产保持快速增长,成为拉动工业生产快速增长的主要力量。前三季度,电子通信设备制造、交通运输设备制造、化工、电气机械器材制造、冶金和纺织等6大行业对规模以上工业增长的贡献率达到53.2%。工业企业实现出口交货值13910亿元,同比增长21%,对工业增长的贡献率达到近五分之一。

4、固定资产投资快速增长。前三季度,全社会固定资产投资完成25838亿元,同比增长21.8%。其中,国有及其他经济类型完成固定资产投资增长24.3%,集体和个体完成投资增长18.0%,呈现加速增长的良好态势。在国有及其他类型固定资产投资中,基本建设投资增长24.6%,更新改造投资增长16.3%,房地产开发投资增长29.4%。分地区看,东、中、西投资基本实现同步增长。其中,东、中部投资分别增长22.9%和25.3%,西部投资增长25.2%。农业水利、基础设施、工业投资和各种新型服务业投资保持稳定增长。

5、国内市场平稳运行。前三季度,社会消费品零售总额实现29111亿元,同比增长8.7%。剔除价格因素,实际增长10.2%。其中,城市消费品零售总额18488亿元,增长9.8%;农村消费品零售总额10623亿元,增长6.8%。汽车、住房、通信等消费热点保持快速增长,在前三季度限额以上批发零售贸易业商品零售总额中,通讯器材类、汽车类销售额分别增长62.4%和58.0%。此外,商品房销售增长31.9%,其中,销售给个人的增长33.5%,占商品房销售总量的91%。居民旅游、文化消费也增长较快。

6、市场价格继续低位运行。前三季度,居民消费品价格比上年同期下降0.8%。其中城市下降1.0%,农村下降0.4%。分商品类别看,服务项目价格同比上涨2.0%,消费品价格下降1.6%。前三季度,商品零售价格同比下降1.4%。工业品出厂价格同比下降2.9%。其中,生产资料价格同比下降3.1%,生活资料出厂价格同比下降2.2%。原材料、燃料、动力购进价格下降3.2%。从动态看,三季度市场价格降幅已趋于收窄,各类价格同比降幅均低于前两个季度,环比指标已止跌转稳,有的还稳中略升。

7、对外经济贸易快速增长。前三季度,进出口总额4451亿美元,比上年同期增长18.3%。其中,出口2326亿美元,增长19.4%;进口2126亿美元,增长17.2%。进出口相抵,累计实现贸易顺差200亿美元,同比增加66亿美元。在出口总额中,对美国出口增长24.5%,对欧盟增长13.8%,对东盟增长27.4%,;对香港增长25.2%,对韩国增长19.9%,对日本增长4.9%。利用外资明显增加。1-9月,外商直接投资协议额684亿美元,同比增长38.4%;实际利用外商直接投资396亿美元,增长22.6%。

8、经济效益逐步改善。1~8月份,工业企业盈亏相抵后实现利润总额3246亿元,同比增长10%。其中,国有及国有控股企业实现利润1526亿元,同比下降4.1%,降幅比上半年明显缩小。1-8月份,亏损企业亏损额836亿元,同比增亏1.9%。其中,国有及国有控股企业亏损额503亿元,由原来的增亏转为减亏1.1%。前三季度,工业产销率为97.6%,比上年同期提高0.41个百分点。财政收入伴随着经济的持续增长和增收节支措施的落实,也逐步扭转低速增长局面。

9、货币供应量增长加快。前三季度,金融机构各项贷款比年初增加13533亿元,同比多增4151亿元。各项存款增加22535亿元,同比多增6898亿元。到9月末,广义货币(M2)余额为176982亿元,比上年同期增长16.5%;狭义货币(M1)余额为66797亿元,增长15.9%;流通中现金(M0)余额为16234亿元,增长7.8%。

10、居民收入保持较快增长。前三季度,随着经济增长速度的加快,增加居民收入、加大社会保障力度、减轻农民负担等政策产生了积极的效果,居民收入保持较快增长。城镇居民人均可支配收入5793元,剔除价格因素,实际增长17.2%;农村居民人均现金收入1721元,实际增长5.3%。到9月末,城乡居民储蓄存款余额达到84139亿元,比年初增加10461亿元,同比多增3513亿元。

当前,经济运行中存在的问题主要是:就业压力仍然较大,有效需求不足,市场物价下降局面尚未完全改变,农村市场销售增长偏慢,经济结构不合理等等,需要引起注意。

中国石油工业发展现状及前景

一、中国石油工业的特点

1.油气储产量不断增长

近年来,中国石油企业加大勘探开发力度,油气储产量稳中有升,诞生了一批大型油气生产基地。

中国石油天然气股份有限公司油气新增探明石油地质储量连续3年超过5亿吨,新增天然气三级储量超过3000亿立方米;先后在鄂尔多斯等盆地发现4个重大油气储量目标区,落实了准噶尔盆地西北缘等7个亿吨级以上石油储量区和苏里格周边等3个数千亿立方米的天然气储量区。经独立储量评估,2006年中国石油天然气集团公司(以下简称“中石油”)实现石油储量接替率1.097,天然气储量接替率4.37,均超过了预期目标,为油气产量的持续稳定增长提供了资源基础与此同时,中石油一批较大油气田相继投入开发,油气业务实现持续增长。长庆油田原油产量一举突破1000万吨,标志着中国石油又一个千万吨级大油田诞生。地处鄂尔多斯盆地的中国储量最大、规模最大的低渗透苏里格气田投入开发,成为世界瞩目的焦点。塔里木油田的天然气产量突破100亿立方米,西气东输资源保障能力增强。西南油气田的年产油气当量突破1000万吨,成为我国第一个以气为主的千万吨级油气田,也是国内第6个跨入千万吨级的大油气田。2006年,中石油新增原油生产能力1222万吨,天然气生产能力91亿立方米。

中国石油化工股份有限公司在普光外围、胜利深层、东北深层等油气勘探获得一批重要发现。全年新增探明石油储量2.3亿吨,探明天然气储量约1600亿立方米,新增石油可采储量约4500万吨,天然气可采储量约739亿立方米。2006年4月3日,中国石油化工集团公司(以下简称“中石化”)正式对外宣布发现了迄今为止中国规模最大、丰度最高的特大型整装海相气田———普光气田,受到国内外广泛关注。经国土资源部审定,普光气田到2005年末的累计探明可采储量为2511亿立方米,技术可采储量为1883.04亿立方米根据审定结果,该气田已具备商业开发条件,规划到2008年实现商业气量40亿立方米以上,2010年实现商业气量80亿立方米。

中国海洋石油有限公司2006年在中国海域共获得10个油气发现,其中包括中国海域的第一个深水发现———荔湾3-1,并有6个含油气构造的评价获得成功。该公司2006年实现储量替代率199%,年内新增净探明储量4676万吨油当量。截至2006年年底,中国海洋石油有限公司共拥有净探明储量约3.56亿吨油当量。

2006年,全国共生产原油1.84亿吨,同比增长1.7%;生产天然气585.5亿立方米,同比增长19.2%其中,中石油生产原油1.07亿吨,再创历史新高;生产天然气442亿立方米,连续两年增幅超过20%;中石油的油气产量分别占国内油气总产量的58%和76%。连同海外权益油在内,当年中石油的油气总产量达到1.49亿吨油当量,同比增长4.9%。中石化原油生产量超过4000万吨,同比增长2.28%;生产天然气超过70亿立方米,同比增长15.6%。中石化“走出去”战略获得重要进展。预计海外权益油产量达到450万吨,增长了1.2倍。随着中国海洋石油有限公司的涠州6-1油田、曹妃甸油田群、惠州19-1油田、渤中34-5、歧口17-2东、惠州21-1等油气田的先后投产,全年该公司共生产油气4033万吨油当量,较上年增长3.4%,比3年前增长了21%。

2.经济效益指标取得进展

近年来,国际油价持续高涨,2007年底一度接近100美元/桶。在高油价的拉动下,中国石油工业的油气勘探开发形势较好,收获颇丰。2006年,中国石油行业(包括原油和天然气开采业、石油加工业)全年实现现价工业总产值20132亿元,工业增加值6371亿元,产品销售收入19982亿元,利润3227亿元,利税4713亿元,分别较上年增长26.3%、35.8%、27.8%、18.2%和22.2%

2006年,三大国家石油公司突出主营业务的发展,在全力保障国民经济发展对油气需求的同时,创造了良好的经营业绩,各项主要经济指标再创新高,经济实力显著增强。但是,受油价下降等多方面因素的影响,各公司的利润增幅均有大幅降低。尤其是中石油,该公司2005年的利润增长了38%,但2006年仅增长4.3%。中国海洋石油总公司(以下简称“中海油”)的利润增长率也下降了一半以上。

3.炼油和乙烯产能快速增长

近年来,国内油品需求增长较上年加快。面对持续增长的市场需求,中国炼油行业克服加工能力不足、国内成品油价格和进口成品油价格倒挂、检修任务繁重等困难,精心组织生产,主要装置实现满负荷生产。2006年全年共加工原油3.07亿吨,比上年增长6.3%,但增幅回落了0.2个百分点。其中,中石油加工原油1.16亿吨,增长4.8%;中石化加工原油1.46亿吨,增长4.6%。

全年全国共生产成品油1.82亿吨,比上年增长4.5%,增幅同比回落2.6个百分点。其中,汽油产量为5591.4万吨,比上年增长3.7%;柴油产量为11653.4万吨,比上年增长5.5%;煤油产量为960万吨,比上年下降2.9%。中石油生产成品油7349万吨,比上年增长3.3%。其中汽油产量为2408.3万吨,增长4.81%;柴油产量为4605.17万吨,增长2.53%;煤油产量为333.45万吨,增长4.8%。中石化约生产成品油1.6亿吨。其中汽油产量为2546.0万吨,增长1.37%;柴油产量为6161.58万吨,增长5.83%;煤油产量为635.40万吨,下降4.15%(表1-1)。

由于乙烯需求的快速增长,我国加快了乙烯产能建设的步伐。2006年我国乙烯总产量达到941.2万吨,增长22.2%。其中,中石油的产量为207万吨,增长9.5%;中石化为633万吨,增长15.3%,排名世界第4位。长期以来,我国的乙烯领域为中石化、中石油两大集团所主导,但随着中海油上下游一体化战略的推进,尤其是中海壳牌80万吨乙烯项目于2006年年初建成投产后,其在2006年的乙烯产量就达到了64.62万吨。我国乙烯生产三足鼎立的格局已现雏形(表1-2)。

表1-1 2006年全国原油加工量和主要油品产量单位:万吨

注:①由于统计口径不统一,煤油数据略有出入;②中国海洋石油总公司2006年的燃料油产量为626.1万吨,比上年增长10.7%。资料来源:中国石油和化学工业协会。

表1-2 2006年中国乙烯产量单位:万吨

资料来源:三大石油集团及股份公司网站。

2005年国家发布了《乙烯工业中长期发展专项规划》和《炼油工业中长期发展专项规划》,使我国炼化工业的发展方向更为明确,势头更加迅猛。我国一大批炼化项目建成投产或启动。吉林石化70万吨/年、兰州石化70万吨/年、南海石化80万吨/年、茂名石化100万吨/年乙烯新建或改扩建工程建成投产;抚顺石化100万吨/年、四川80万吨/年、镇海炼化100万吨/年乙烯工程,以及天津石化100万吨/年乙烯及配套项目开工建设。2009年镇海炼化100万吨/年乙烯工程投产后,镇海炼化具有2000万吨/年炼油能力和100万吨/年乙烯生产能力,成为国内炼化一体化的标志性企业。值得一提的是,总投资为43.5亿美元、国内最大的合资项目———中海壳牌南海石化项目的投产,标志着中国海油的上下游一体化发展迈出实质性步伐,结束了中海油没有下游石化产业的历史。

2006年是多年来中国炼油能力增长最快的一年。大连石化新1000万吨/年、海南石化800万吨/年炼油项目,以及广州石化1300万吨/年炼油改扩建工程相继建成投产;大连石化的年加工能力超过了2000万吨,成为国内最大的炼油生产基地。与此同时,广西石化1000万吨/年炼油项目也已开工建设。可以看出,我国的炼化工业正在向着基地化、大型化、一体化方向不断推进。

2006年,我国成品油销售企业积极应对市场变化,加强产运销衔接,优化资源流向,继续推进营销网络建设,努力增加市场资源投放量。中石油全年销售成品油7765万吨,同比增长1.3%,其中零售量达4702万吨,同比增长23.3%。中石化销售成品油1.12亿吨,增长6.7%。中石油加油站总数达到18207座,平均单站日销量7.8吨,同比增长16.7%。中石化的加油站数量在2006年经历了爆发式增长,通过新建、收购和改造加油站、油库,进一步完善了成品油网络,全年新增加油站800座,其自营加油站数量已经达到2.8万座,排名世界第3位。

4.国际合作持续发展

近年来,中国国有石油公司在海外的油气业务取得了进展,尤其是与非洲国家的油气合作有了很大发展,合作的国家和地区不断扩大。

中石油海外油气业务深化苏丹、哈萨克斯坦和印度尼西亚等主力探区的滚动勘探,稳步开展乍得等地区的风险勘探,全年新增石油可采储量6540万吨。同时加强现有项目的稳产,加快新项目上产,形成了苏丹1/2/4区、3/7区及哈萨克斯坦PK三个千万吨级油田。2006年,中石油完成原油作业量和权益产量分别为5460万吨和2807万吨,同比分别增长1877万吨和804万吨;天然气作业产量为57亿立方米,权益产量为38亿立方米,同比约分别增长17亿立方米和10亿立方米在苏丹,中石油建成了世界上第一套高钙、高酸原油延迟焦化装置,3/7区长输管道工程也投入运营;该公司还新签订乍得、赤道几内亚和乌兹别克斯坦等9个项目合同,中标尼日利亚4个区块;海外工程技术服务新签合同额31.9亿美元,业务拓展到48个国家,形成了7个规模市场。在国内,中石油与壳牌共同开发的长北天然气田已正式投入商业生产,并向外输送天然气。

中石化“走出去”获得重要进展。2006年,中石化完成海外投资约500亿元,获得俄罗斯乌德穆尔特石油公司49%的股权,正在执行的海外油气项目达到32个,初步形成发展较为合理的海外勘探和开发布局。中石化全年新增权益石油可采储量5700万吨,权益产量达到450万吨。该公司还积极开拓海外石油石化工程市场,成功中标巴西天然气管道、伊朗炼油改造等一批重大工程项目。在国内,中石化利用其在下游领域的主导地位,与福建省、埃克森美孚及沙特阿美在2007年年初成立了合资企业“福建联合石油化工有限公司”、“中国石化森美(福建)石油有限公司”。两个合资企业的总投资额约为51亿美元,成为中国炼油、化工及成品油营销全面一体化中外合资项目。项目将把福建炼化的原油加工能力提高到1200万吨/年,主要加工来自沙特的含硫原油;同时建设80万吨/年的乙烯裂解装置,并在福建省管理和经营大约750个加油站和若干个油库。此前,中石化与BP合资的上海赛科90万吨/年乙烯、同巴斯夫公司合资的扬巴60万吨/年乙烯项目已于2005年建成投产。

目前,在政府能源外交的推动下,中国企业“出海找油”的战略已初见成效。但随着资源国对石油资源实行越来越严格的控制,中国企业在海外寻油的旅途上也将面临更多的困难与障碍。

5.管道网络建设顺利进行

我国油气管道网络建设继续顺利推进,并取得了丰硕的成果。目前,我国覆盖全国的油气骨干管网基本形成,部分地区已建成较为完善的管网系统。

原油管道:阿拉山口—独山子原油管道建成投产,使中国首条跨国原油管道———中哈原油管道全线贯通,正式进入商业运营阶段;总长度为1562千米的西部原油成品油管道中的原油干线已敷设完成。

成品油管道:国家重点工程———西部原油成品油管道工程中的成品油管道建成投产,管道全长1842千米,年设计量为1000万吨;干支线全长670千米、年输量300万吨的大港—枣庄成品油管道开工建设;中石化的珠三角成品油管道贯通输油,管道全长1143千米,设计年输量为1200万吨,将中石化在珠三角地区所属的茂名石化、广州石化、东兴炼厂和海南石化等炼油基地连接在一起,有利于资源共享,优势互补,对于提高中石化在南方市场的竞争力有着重要意义。

2006年是中国液化天然气(LNG)发展史上的里程碑。中国第一个LNG试点项目———广东液化天然气项目一期工程投产并正式进入商业运行;一期工程年接收量为260万吨的福建液化天然气项目与印度尼西亚签署了液化天然气的购销协议,资源得到落实;一期工程年进口量为300万吨的上海液化天然气项目开工建设,并与马来西亚签订了液化天然气购销协议。在我国,经国家核准的液化天然气项目有10余个。在能源供应日趋紧张、国际天然气价格持续走高的情况下,气源问题将成为制约中国LNG项目发展的最大瓶颈。

6.科技创新投入加大

科学技术是第一生产力,也是石油企业努力实现稳定、有效、可持续发展的根本。2005年中石油高端装备技术产品研发获得重大突破,EI-Log测井装备和CGDS-I近钻头地质导向系统研制成功。这两项完全拥有自主知识产权的产品均达到或接近国际先进水平,打破了外国公司对核心技术的垄断。中石油全年共申请专利800余项,获授权专利700项,7项成果获国家科技进步奖和技术发明奖,登记重要科技成果600项。2006年,中石油优化科技资源配置、加快创新体系建设令人瞩目。按照“一个整体、两个层次”的架构,相继组建了钻井工程技术研究院、石油化工研究院,使公司层面的研究院已达到8家,覆盖公司10大主体专业、支撑7大业务发展的20个技术中心建设基本完成,初步形成“布局合理、特色鲜明、精干高效、协同互补”的技术创新体系。

中石化基本完成了生产欧Ⅳ标准清洁成品油的技术研究,为油品质量升级储备了技术;油藏综合地质物理技术、150万吨/年单段全循环加氢裂化技术等重大科技攻关项目顺利完成;空气钻井、高效柴油脱硫催化剂等一批技术得到应用;一批自主开发的技术成功应用于新建或改造项目,特别是海南炼油、茂名乙烯的建成投产,标志着中石化自主技术水平和工程开发能力迈上了一个新台阶。中石化及合作单位的“海相深层碳酸盐岩天然气成藏机理、勘探技术与普光气田的发现”的理论和技术成果,带动了四川盆地海相深层天然气储量增长高峰,推动了南方海相乃至中国海相油气勘探的快速发展,是中国海相油气勘探理论的重大突破,获得了2006年度国家科技进步一等奖。2006年,中石化共申请专利1007项,获得中国专利授权948项,其中发明专利占74%;申请国外专利97项,获得授权61项。

中海油2006年的科技投入超过20亿元,约占销售收入的1.3%,产生了一批有价值的科技成果。“渤海海域复杂油气藏勘探”、“高浓缩倍率工业冷却水处理及智能化在线(远程)监控技术”荣获2006年国家科技进步二等奖。渤海复杂油气藏勘探理论和技术研究取得突破,发现、盘活了锦州25-1南、旅大27-2等一批渤海复合油气藏和特稠油油群,该公司的海上稠油开发技术达到了世界先进水平。

7.加强可再生能源发展

我国国有石油公司明显加强了可再生能源的发展,尤其是在生物柴油的开发上有了实质性的突破,彰显了从石油公司向能源公司转型的决心和勇气。

中石油与四川省政府签订了合作开发生物质能源框架协议,双方合作的目标是“共同实施‘四川省生物质能源产业发展规划’,把四川建设成‘绿色能源’大省、清洁汽车大省;‘十一五’共同建成年60万吨甘薯燃料乙醇、年产10万吨麻风树生物柴油规模”;与国家林业局签署了合作发展林业生物质能源框架协议,并正式启动云南、四川第一批面积约为4万多公顷的林业生物质能源林基地建设,建成后可实现每年约6万吨生物柴油原料的供应能力。到“十一五”末,中石油计划建成非粮乙醇生产能力超过200万吨/年,达到全国产能的40%以上;形成林业生物柴油20万吨/年商业化规模;支持建设生物质能源原料基地达40万公顷以上,努力成为国家生物质能源行业的领头军。

中石化年产2000吨生物柴油的试验装置已在其位于河北省的生物柴油研发基地建成,成为迄今国内具有领先水平的标志性试验装置,为我国生物柴油产业开展基础性研究和政策制定,提供了强有力技术平台与支撑。中国海洋石油基地集团有限公司与四川攀枝花市签订了“攀西地区麻风树生物柴油产业发展项目”备忘录,计划投资23.47亿元,建设年产能为10万吨的生物柴油厂。

目前,我国生物柴油的发展十分迅猛,但存在鱼龙混杂的现象。国有大企业介入生物柴油领域,不仅可以提高企业自身的可持续发展能力,对整个生物柴油行业的规范化发展也是很有益的。

二、中国石油工业存在的问题

1.油气资源探明程度低,人均占有量低

我国油气资源丰富,但探明程度较低,人均占有量也较低。根据全国6大区115个含油盆地新一轮油气资源评价的结果,我国石油远景资源量为1085.57亿吨,其中陆地934.07亿吨,近海151.50亿吨;地质资源量765.01亿吨,其中陆地657.65亿吨,近海107.36亿吨;可采资源量212.03亿吨,其中陆地182.76亿吨,近海29.27亿吨。尽管我国油气资源比较丰富,但人均占有量偏低。我国石油资源的人均占有量为11.5~15.4吨,仅为世界平均水平73吨的1/5~1/6;天然气资源的人均占有量为1.0万~1.7万立方米,是世界平均水平7万立方米的1/5~1/7。与耕地和淡水资源相比,我国人均占有油气资源的情形更差些

2.油气资源分布不均

全国含油气区主要分布情况是:东部,主要包括东北和华北地区;中部,主要包括陕、甘、宁和四川地区;西部,主要包括新疆、青海和甘肃西部地区;西藏区,包括昆仑山脉以南、横断山脉以西的地区;海上含油气区,包括东南沿海大陆架及南海海域。

根据目前油气资源探明程度,从东西方向看,油气资源主要分布在东部;从南北方向上看,绝大部分油气资源在北方。这种油气资源分布不均衡的格局,为我国石油工业的发展和油气供求关系的协调带来了重大影响。从松辽到江汉和苏北等盆地的东部老油区占石油储量的74%,以鄂尔多斯和四川盆地为主体的中部区占5.77%,西北区占13.3%,南方区占0.09%,海域占6.63%。而海域中渤海占全国储量的4%。2000年,随着更多的渤海大中型油田被探明,海上也表现出石油储量北部多于南部的特点。

目前,我国陆上天然气主要分布在中部和西部地区,分别占陆上资源量的43.2%和39.0%。天然气探明储量集中在10个大型盆地,依次为:渤海湾、四川、松辽、准噶尔、莺歌海-琼东南、柴达木、吐-哈、塔里木、渤海、鄂尔多斯。资源量大于l万亿立方米的有塔里木、鄂尔多斯、四川、珠江口、东海、渤海湾、莺歌海、琼东南、准噶尔9个盆地,共拥有资源量30.7万亿立方米

3.供需差额逐渐加大

最近5年,石油消费明显加快。2006年全国石油消费量达到3.5亿吨,比2000年净增1.24亿吨。

到2020年前,我国经济仍将保持较高速度发展,工业化进程将进一步加快,特别是交通运输和石油化工等高耗油工业的发展将明显加快。此外,城镇人口将大幅上升,农村用油的比重也将增加。多种因素将使我国石油需求继续保持快速增长。在全社会大力节油的前提下,如果以平均每年的石油需求量大体增加1000万吨的规模估计,到2020年,我国石油需求量将接近5亿吨;进口量3亿吨左右,对外依存度(进口量占总消费量的比率)约60%,超过国际上公认的50%的石油安全警戒线。我国石油安全风险将进一步加大

4.原油采收率较低,成本居高不下

俄罗斯的原油平均采收率达40%,美国为33%~35%,最高达70%,北海油田达50%,国外注水大油田的采收率为50%左右。我国的平均采收率大大低于这一水平。原油包括发现成本、开发成本、生成成本、管理费用和财务费用等在内的完全成本,目前与国际大石油公司相比,我国原油的完全成本非常高。1998年,中石油和中石化重组之前,我国的石油天然气产量一直作为国家指令性计划指标,为保证产量任务的完成,在资金不足的情况下,只有将有限资金投向油气田开发和生产;而在新增可动用储量不足的情况下,只有对老油田实行强化开采,造成油田加速进入中后开发期,综合含水上升很快,大大加速了操作费用的上升。重组后的中石油,职工总数很多,原油加工能力不高,这就导致人工成本太高,企业组织形式不合理,管理水平不高。各油田及油田内部各单位管理机构臃肿,管理层次很多。预算的约束软,乱摊乱进名目不少。在成本管理上,没有认真实行目标成本管理,加之核算制度不够严格和科学,有时还出现成本不实的现象。

5.石油利用效率总体不高

我国既是一个石油生产大国,又是一个石油消费大国,同时也是一个石油利用效率不高的国家。以2004年为例,我国GDP总量为1.9万亿美元,万美元GDP消耗石油1.6吨。这个数字是当年美国万美元石油消费量的2倍,日本的3倍,英国的4倍。目前,国内生产的汽车发动机,百公里油耗设计值比发达国家同类车要高10%~15%。我国现阶段单车平均年耗油量为2.28吨,比美国高21%,比德国高89%,比日本高115%。要把我国2020年的石油总消费量控制在5亿吨以内,就要求在过去15年石油消费的平均增长水平上,每年降低25%以上。以上情况,一方面,说明我国节约用油的潜力很大;另一方面,也反映出节约、控制石油消费过快增长的难度相当大

6.石油科技水平发展较低

我国石油科技落后于西方发达国家,科研创新能力更差。基础研究水平差,大部分基础研究工作只是把国外较为成熟的理论和方法在我国加以具体运用。如地震地层学、油藏描述、水平井技术和地层损害等。另外,国外还有许多先进理论尚未引起国内足够的重视,如自动化钻井、小井眼钻井、模糊理论在油藏工程中的应用等。基础研究的这种局面表现为我国科研工作的创新能力差,缺乏后劲,技术创新能力不足,科技成果转化率不高,科技进步对经济增长的贡献率低。

盛虹炼化一体化项目突然缩减规模?恒力、万华、等项目进展如何?

2019年8月8日东方盛虹公告,公司董事会会议审议通过了《关于优化调整盛虹炼化一体化项目部分建设内容的议案》,对项目部分装置进行局部调整。

优化调整后,

项目1600万吨/年原油加工、280万吨/年PX、110万吨/年乙烯的主体产业规模不变;

柴蜡油加氢裂化等10套工艺装置规模调整;

润滑油加氢异构脱蜡、乙烯醋酸乙烯共聚物(EVA)/聚 乙烯(PE)等8套装置取消;

供发电制氢系统方案变更;

炼油总加工流程适度优化, 成品油占原油加工比例由调整前的37%降低到调整后的31% ,并可提供更多基础化工原料;

项目总投资由 调整前774.7536亿降低到调整后的676.6396亿 ;

预计项目投产后年均利润由调整前约101.3亿提高至调整后的约125.6亿,年均净利润由调整前约75.9亿增加至调整后的约94.2亿。

此外,在同一天还公告了《江苏东方盛虹股份有限公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)》,拟非公开发行的股票数量不超过总股本的20%,即不超过805,810,644股(含本数),募集资金总额(含发行费用)不超过50亿元,扣除发行费用后拟用于盛虹炼化(连云港)有限公司1,600万吨炼化一体化项目。其中,盛虹苏州拟以现金参与本次发行认购,认购金额不超过人民币15亿元。

据悉,盛虹炼化1600万吨/年炼化一体化项目位于连云港市徐圩新区石化产业园,总投资约677亿,盛虹炼化(连云港)有限公司投资建设,计划建设周期36个月, 预计2021年建成投产。

项目拟采用Axens、Chevron、LUMMUS、DuPont、ExxonMobil、Shell、Lyondellbasell等国际先进工艺包技术,装置工艺达到国际领先水平;项目的汽柴油产品将全部达到国VI标准;项目的PX、MEG原料将作为公司核心业务的上游原料,推动公司打造“原油炼化-PX/乙二醇-PTA-聚酯-化纤”新型高端纺织产业链。

方案调整原因

东方盛虹董事会表示,此次项目优化调整方案体现了“炼化一体、以化为主”的思路,符合国家产业政策和行业发展趋势, 项目调整后总投资估算降低,且经济效益有一定提升,能够充分发挥炼化一体化优势,符合上市公司和全体股东利益。

据东方盛虹介绍, 盛虹炼化一体化项目1600万吨的单线规模是目前我国最大的单线产能 ;该项目是公司实施产业链一体化发展战略的重要环节,将打通原油炼化、高端化工与聚酯化纤的产业链条,实现汽柴油直链向网状型产业链的质变,推动发展下游高端化工新材料。

上述非公开发行募集资金总额将用于盛虹炼化(连云港)有限公司1600万吨炼化一体化项目。 对于此次募资的目的,东方盛虹称,一方面是响应国家发展高端石化产品、促进石化产业转型升级产业政策。另一方面是贯彻公司产业链纵向整合战略,实现产业链一体化协同发展

盛虹炼化一体化项目重要时间节点

2018年9月17日 ,项目获江苏省发改委核准批复;

2018年11月7日 ,盛虹炼化一体化项目协调推进调研会暨项目签约仪式举行;

2018年12月11日 ,项目环评报告获生态环境部批复;

2019年12月14日 ,项目正式开工建设,计划2021年底投产;

2019年1月15日 ,项目总体设计开工会举行,总体设计工作正式启动;

2019年3月8日 ,东方盛虹全资子公司石化产业与盛虹苏州、盛虹石化签订《股权收购协议》,作价101081.32万元收购盛虹炼化100%股权;

2019年3月11日 ,盛虹集团炼化一体化项目银团牵头行合作暨全面战略合作签约,项目获550亿元银团贷款;

2019年4月3日 东方盛虹公告,拟非公开发行绿色公司债券,票面总额不超过人民币 30 亿元(含 30 亿元),用于盛虹炼化一体化项目建设;

2019年4月12日 东方盛虹公告,拟对盛虹炼化(连云港)有限公司增资70亿,使盛虹炼化注册资本从10亿元增加至80亿元;

2019年6月1日 ,项目1600万吨/年常减压联合装置,310万吨/年1#连续重整装置、煤焦制气联合装置桩基工程开工;

2019年6月14日 ,25亿元连云港盛虹炼化产业基金签约;

2019年7月17日 ,总投资26.8亿元盛虹炼化一体化配套港储项目码头工程正式开工。

恒力石化

8月7日,由四建电仪公司承担的大连恒力石化项目150万吨/年乙烯装置变电所实现首批关键设备—电气盘柜一次安装就位,获得业主一致好评。

恒力石化150万吨/年乙烯项目成功完成裂解炉模块组吊装

7月27日,由四建公司承建的辽宁大连恒力石化150万吨/年乙烯项目经过全体参战员工的努力,裂解炉1061号炉对流室烟气集合罩模块实现安全平稳吊装就位。

据介绍,四建大连恒力石化乙烯项目部按照业主提供的供货时间,施工部、技术部提前编排施工计划,编制大型设备的吊装方案,上报监理部审核。选用了1350吨履带吊自带配重和750吨履带吊加超起进行吊装。液态炉9台,每台裂解炉对流室模块七块,共63组。依据《地基基础工程检测报告》,现场地耐力值是26吨/米2,均满足所有对流模块和集烟罩的吊装对地基承载力的要求。

裂解炉对流室位于炉体辐射段上方,每台裂解炉对流室由7组对流模块和1组集烟罩等主要部件组成,其特点是高度高、重量和体积大,因此必须分部件、分段逐一由下而上进行有序的吊装。

为保证高空作业的安全,四建公司项目部安排在地面模块上焊接悬臂梁用于支撑脚手架,架设队在地面将脚手架搭设完成,交付监理公司报验合格后,再进行吊装,为后续的施工安全提供了保障。

恒力石化150万吨/年乙烯工程40万吨/年HDPE装置核心搅拌反应器顺利起运

2019年8月4日上午,位于什邡经开区的四川科新机电股份有限公司为大连恒力石化(大连)化工有限公司定制的150万吨/年乙烯工程项目40万吨/年高密度聚乙烯装置的核心搅拌反应器顺利起运。

这次发运的“大块头”设备共计7台,是恒力石化(大连)化工有限公司150万吨/年乙烯工程项目40万吨/年高密度聚乙烯装置的核心搅拌反应器,分别为第一反应器、第二反应器、第三反应器、粉料处理罐等大型压力容器设备,累计总重达700吨。其中4台设备单台均重170余吨,最大外形尺寸为32.55m *7.5m *7.6m。

据了解,恒力石化(大连)化工有限公司150万吨/年乙烯工程项目是恒力石化在大连长兴岛新建的二期项目,一期项目为2000万吨炼化一体化项目,为国家振兴东北老工业基地实施的国家级重点项目。

中科炼化

中科炼化一体化项目年底将全面建成

8月7日,中国石化中科项目召开“大干150天”劳动竞赛动员会,全面贯彻落实戴厚良董事长关于中科项目建设的系列讲话精神,动员全体参建单位、参建人员,对“项目年底全面建成中交”目标发起冲刺,坚决确保集团公司党组决策部署落实落地。

8月份的项目总体形象进度要求,是钢结构安装完成80%,设备安装要力争完成60%,工艺管道预制安装要力争达到40%。

8月5日上午10:30分,由洛阳工程公司总承包、十建公司负责安装、起运公司负责吊装任务的中科项目420万吨/年催化裂化装置反应沉降器上封头吊装就位,标志着催化裂化装置“两器”中的反应沉降器设备主体安装工作基本完成。

8月7日,从四建公司获悉,近日,由四建第三工程公司中科项目部承担的中科炼化35HDPE装置最后一台大型设备---V-4221闪蒸罐,经过全体参建员工的共同努力,实现安全、平稳安装就位,圆满完成中科炼化35HDPE装置大型设备安装。

反应沉降器总重量994吨,整体高66.32米,直径自下而上从1.9米经过四次变径至最大9米,呈上大下小的锥体形状。反应沉降器安装坐落于50.5米高的“井”字形钢筋混凝土框架基础中,安装就位后顶标高达68.2米。反应沉降器壳体分五段在现场地面预制,并进行内件装配、外部平台钢结构模块化组装,预制完成后再分段吊装就位。

此次分段吊装的反应沉降器上封头直径为9米,高4.75米,重138吨,采用1250吨履带起重机吊装,因吊装位置场地极其狭窄,在吊装过程中,为方便完成吊装任务,又使用了一台260吨 汽车 吊配合上封头翻转调整。

自5月27日反应沉降器第一段起吊安装,至8月5日上封头的顺利就位,期间,催化裂化装置各参建单位克服湛江天气酷热,作业场地狭窄,起吊安装技术难度大,质量安全要求高等困难,以及反应器内作业高温闷热的恶劣条件,不断加快预制安装进度,全员团结协作、密切配合、风雨无阻、昼夜兼程,顺利完成了催化裂化装置核心设备反应沉降器现场组对和吊装安装任务。

项目回顾

总投资达数百亿元人民币的中科炼化项目,曾被称为中国最大在建石化项目工程。该项目 2011年3月 通过环评,获得了中国国家发改委核准,并于当年11月在湛江东海岛开工建设,但受国际油价下跌、炼油产能严重过剩等因素影响,项目建设几乎停滞。

2016年7月, 中国石化集团成立茂湛炼化一体化领导小组,统筹考虑茂名、湛江等区域的资源配置及炼化发展,中科炼化项目建设进入快车道。

2016年年底, 广东湛江中科炼化项目筹备组向媒体披露,中科炼化项目总体设计目前已获得通过。按照总体设计, 中科炼化项目建设总规模1000万吨/年炼油、80万吨/年乙烯,炼油采取“常减压+加氢裂化+渣油全加氢+催化裂化”核心流程,化工采取“乙烯衍生物HDPE+EO/EG+乙醇胺,丙烯衍生物全部PP”的产品方案。

2018年3月, 中石化炼化工程公告,集团于近日与中科(广东)炼化签订了中科广东炼化一体化项目化工和动力站部分若干份设计、采购、施工(EPC)总承包合同。

该项目位于中国广东省湛江市。该合同的主要工作范围包括: 80万吨/年蒸汽裂解乙烯装置、40万吨/年裂解汽油加氢装置、55万吨/年聚丙烯装置、35万吨/年高密度聚乙烯装置、25万吨/年EO和40万吨/年EG装置、10万吨/年EVA装置、18万标准立方米/时煤制氢装置等化工部分主要生产装置, 以及动力站和其他配套公用工程单元和辅助生产设施。

辽宁宝来

大明重工承制辽宁宝来100万吨/年乙烯项目搅拌反应器成功发运

2019年8月2日,大明重工承制的辽宁宝来100万吨/年乙烯项目三台搅拌反应器成功发运。

三台反应器为搅拌反应容器,反应内介质主要是HDPE+乙烷,设备直径为4700mm,长度为17250mm,单台重量110吨。该设备结构特殊,技术要求非常高:设备本体满布半管,装配要求高;半管与设备本体焊接工作量大;单台设备半管60多圈,焊缝总长度达到1950米。搅拌器安装口的装配精度也非常高,搅拌器安装法兰与筒体轴线垂直度公差<0.01°,与筒体轴线同轴度误差<2mm;搅拌器上、下安装法兰同轴度误差<1mm。

如此高技术含量、超大设备的成功制造,依赖于大明重工实力雄厚的技术力量,高素质高技能的生产团队,以及严格把关的质量团队。客户管理团队对全程给予了指导,为质量和进度控制做出了突出贡献。

辽宁宝来轻烃综合利用项目PE装置大件吊装圆满结束

8月1日18点,十三化建六分公司辽宁宝来化工股份有限公司轻烃综合利用项目45万吨/年LLDPE装置中,随着吊装主指挥的一声哨响, 107米高脱框架钢结构的最后一段模块(第四模块)顺利组对完成,第四模块安装完成也标志着整个PE装置区中大件吊装工作的圆满结束。从策划部署到组对和吊安装,整个施工过程见证了宝来项目部、施工队全体管理人员和作业人员做出的努力拼搏,见证了炎炎夏日不辞辛劳的十三化建人的工作精神。

脱钢结构整体重1170吨,脱设备重320吨,钢结构安装高度为32.6米—107米,框架整体设计为超高钢结构,钢柱全部采用焊接十字钢,单根主柱重量就达到了27吨,为此项目部决定钢结构预制采用工厂化预制,倒运到施工现场进行组对。

整体施工过程中危险因素和作业风险都处于可控状态,施工期间也遇到很多难点和问题,例如,称重模块的安装、设备穿钢结构框架时提升高度超高、框架外形尺寸超大等难题;连续的阴雨天气、材料供货不能及时等多种制约因素。为了保证质量和进度,项目部及时部署和协调。在作业方面,整个组对过程实施两班倒工作制,24小时不间断焊接。在技术方面,项目部组织了以专题会的形式多次专题研讨、论证以保证吊、安装的可行性和安全性。这一系列的努力体现了六分公司集体的凝聚力和大家同心协力奋发向上的精神,确保了PE装置大件吊装工作的圆满结束。

新浦烯烃

新浦烯烃轻烃综合利用项目即将投料试车

据最新消息,泰兴新浦烯烃年产110万吨轻烃综合利用项目已进入紧张的机组试车阶段,将于8月正式投料运行,预示着泰兴经济开发区将成为国内第七个“大乙烯”化工园区。

该项目于2016年6月开工建设,耗时三年完成。总投资55亿元,建成后可年产65万吨乙烯、12万吨丙烯、1.45万吨氢气、4.5万吨C4、3万吨甲烷、4.5万吨裂解汽油等,达产达效后预计可新增年销售收入100亿元。

这是中国首套由乙烷、丙烷裂解制备乙烯的装置,乙烯获得率高达80.5%,远超传统工艺中以石脑油制备乙烯的35%获得率。此外,该项目中的单台气相裂解炉产能为目前全球最大。

预计投产后,泰兴经济开发园区内的企业可以实现自给自足,摆脱对进口乙烯原料的依赖,并向下游延伸至聚氯乙烯、聚苯乙烯等产品。同时推动园区乃至泰州化工产业完善布局、提升层次,助力区域经济快速发展。

由于烯烃项目素有“烯老大”之称,行业地位举足轻重,不仅在于乙烯是化工行业中产业链关联度极强的资源性产品,更在于具有项目装置复杂、技术含量高、投资强度大等特点,故此次建成的110万吨轻烃综合利用项目被评“具有很强的象征意义”。

万华化学

万华化学HDPE项目6353装置粒料掺混仓吊装成功

7月23日,由中化六建宁波分公司承建的万华化学年产35/30万吨高密度聚乙烯/聚丙烯项目HDPE装置粒料均化框架(6353)粒料掺混仓吊装顺利完成。

本次吊装的粒料掺混仓吊装重量33吨,高度31米,直径8米。因7月份为各施工单位赶工期的关键时刻,现场条件复杂,不仅需要克服设备进场运输路线的难题,还需要选择合适的吊车占位点。因此,在料仓吊装之前,技术人员精确测量,反复论证,确定采用350吨超起 汽车 吊主吊、80吨履带吊溜尾的吊装方案,同时和各个单位进行沟通协调,规划运输路线,排好吊装计划,力求保证道路畅通,随到随吊,不影响各个施工单位的正常施工。

粒料均化框架总共有料仓14台,这是第一批两台料仓吊装。此次吊装的成功,标志着HDPE项目料仓安装工程正式拉开序幕。

随着地下管道和钢结构的按期完工,十建承建的烟台万华化学聚氨酯产业链一体化乙烯装置工艺管道安装日前已陆续展开。

该项目工艺管道达到100万吋径,其中超高压蒸汽管道的特殊材质焊接预估达到3万吋径。

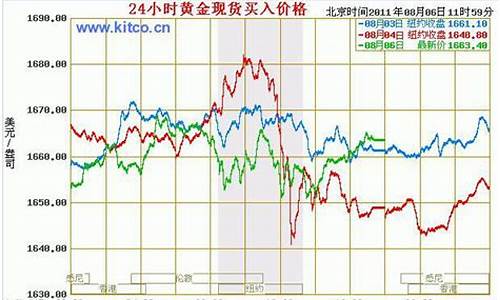

我想了解自2000年到现在的石油股价涨幅情况

由于美伊战云密布,加上委内瑞拉发生罢工,国际油价在元月21日一举创

出两年来新高,达到每桶31.21美元,二月原油期货合约同时飙升,一举突破

了每桶35美元的大关。而欧佩克前主席曾警告说,如果美国打响伊拉克战争而

伊拉克又放火烧毁其油田的话,国际原油价格可能会升至每桶100美元。

油价居高不下的原因,一是欧佩克增加的产量不足以填补委内瑞拉出口锐

减造成的供应缺口;二是市场担心美国对伊拉克发动战争将影响来自中东地区

的原油供应。只要这两个因素存在,2月份油价就可能涨到每桶35美元或更高

,而一旦美国对伊动武,油价可能会超过1991年海湾战争期间创下的每桶40美

元。

国内产油股企业股价已经闻风而动,元月21日,辽河油田揭竿而起,一度

涨停,中原油气和石油大明也紧紧跟随。元月24日,石化股发力, 上海石化

以涨停报收,扬子石化也有6%以上的涨幅。

那么,国际油价上涨的时间会持续多久?国内成品油价格会否大幅上涨?

相关上市公司所受影响有多大?

大多分析人士都认为,一季度国际油价将持续目前每桶30元左右的价格。

一方面,欧洲与北美目前正处冬季,原油需要量较大,另一方面,由于伊拉克

问题具有很大的不确定因素,各国都在加大石油储备量,因此,原油价格短期

内回落的可能性不大,一旦战争暴发,油价很可能出现瞬间冲破每桶40元的情

形。

不过,这种局面不可能持续太久,欧佩克决定从2月1日起,除伊拉克外的

10个成员国将每天增产原油150万桶,使日产最高限额从2300万桶增加到2450

万桶,不过,这对稳定国际油价将起到积极的作用。另外,现代的战争特点是

准备充足,时间不长,比如在海湾战争期间,国际油价仅在很短的时间报价达

到了40美元/桶,很快就回落到正常水平,而在伊拉克和科威特战争期间,国

际油价也在10多美元/桶之间徘徊。这是因为产油国目前的协调能力很强,能

够在战争期间控制价格。因此,从这种意义上来说,国际油价目前应处于其波

动周期的顶部。

至于国际油价走势对国内油价的影响,有分析人士认为,国内油价爆涨可

能性不大,根据以往的经验,即使美伊战争爆发,国内油价也未必跟随暴涨,

如在海湾战争期间,国际油价达到每桶40美元,国内油价也没有很强的反应,

在伊科战争期间也没有出现国内油价暴涨的局面。

这是因为尽管石油价格已经和国际接轨,但是目前还属于国家可调控管理

范围。

翻开近3年来国内汽柴油价涨跌记录,发现90号汽油零售价最低时为2.29

元,最高时为3.10元。跌幅最大时达两位数,为10.7%,而涨幅最大时仅为9%

分析人士认为,这是因为国内已建立分步到位的汽柴油价涨跌调控机制,

且中石油和中石化两大集团原油和成品油库存已控制在1000万吨左右。如果开

春美伊开战,国内汽柴油价也只可能跳“小步舞”———逐步、小幅调整。

因此,从这种意义上来说,在相关的上市公司中,原油开采企业将成为国

际油价上涨的最直接受益者,如中原油汽、石油大明、辽河油田,中国石化由

于有70%的利润来源于原油开采,今年一季度业绩也将受益。另一方面,原油

价格上涨,会使国内的炼油厂和石化厂感觉到成本压力,因为原油是作为原料

,如果不将这种成本转移出去的话,这些炼油厂和石化厂的利润空间就会减少

。从这种角度来说,炼油与石化类上市公司所受的影响,充满了不确定性。

(水 木)(证券时报)

美伊战争对油价影响深远

“美国攻伊”是“打击庄家” 翻开1979年以来的世界油价走势图,可以

发现一个现象,这就是近25年来世界油价的几次大起大落,都与伊拉克有着直

接的关系。 为了谋求对海湾地区———这个“世界油库”的支配权,

伊拉克先是在1980年9月发动了旷日持久的“两伊战争”,之后又在1990年8月

入侵科威特,引发“海湾危机”。这两次大规模的战争,与目前正在发生的“

美伊危机”,无一例外地造成世界油价的巨幅波动。如果把“世界油价”当作

一只股票,那么伊拉克无疑是其中最出名的“庄家”。

今后3年油价重心下移 如果美国战胜并控制了伊拉克,世界石油市场的

力量对比将发生根本改变,可能形成OPEC、美国利益集团(包括伊拉克、英国

等)与俄罗斯(包括前苏成员)三强各占37%、20%与15%的局面。在美国的

控制下,如果伊拉克的原油日产量每增加150万桶/天,OPEC在世界石油市场的

份额就将下降2个百分点, OPEC成员为了稳定各自的石油收入,可能选择“价

格战”。(李 晨)

石油石化股闻风而动

申银万国证券研究所 李晨

慎买石油股

欧美市场石化股的走势,不会简单重现于国内股市。

从市场环境分析,国内股市目前尚处于熊市之后的平衡市,整体略微偏弱

;与此同时,国际石油价格高于30美元/桶,继续大幅上涨的空间有限,因为

就算上涨到40美元/桶以上,价格变化率也就30-40%,根据对英美市场的历

史表现分析,在“高位上涨段”买入石油股,就算油价仍有30-40%的涨幅,

油股指数的收益率水平也比较低,并且风险比较高。所以,在目前原油价格处

于30美元/桶以上的高位时,应慎买石油股。

石化股影响各异

中原油汽、辽河油田、石油大明作为原油开采企业,将直接受益于油价上

涨,其近期的股价也有提前反应的迹象。但由于原油价格上涨,中下游石化产

品的价格亦会上涨,其对石化企业的影响,主要体现在原油价格与中下游石化

产品的价差变化上。

数据显示,原油价格高时,价差水平未必低;而原油价格低时,价差

水平未必就高。

目前,国内石化企业基本可以分为三类,一类是单纯炼油的企业,如茂名

炼厂、石炼化、锦州石化等;一类是纯化工业务的企业,如齐鲁石化等;还有

一类就是综合石化,即有炼油又有化工,比如上海石化、扬子石化等。

对于单纯的炼油企业而言,影响其效益的关键是,原油与成品油价格的价

差,一般可以通过将成品油出厂价,按不同油品产量进行加权平均,减去原油

成本,得出炼油价差。国内炼油价差在2002年逐季走高,预计2002年炼油股业

绩将有明显提升,大炼厂将更为明显,比如茂炼转债,2002年中期为-0.044

元/股,三季度为0.06元/股,全年预计为0.20元以上,上升态势明显。值得注

意的是今年1月份,由于原油价格上涨,而国内成品油价格未作调整,炼油价

差环比下降明显,可见油价上涨对炼油企业的影响可能较为负面,当然炼油业

同比仍增长了18%,可继续谨慎看好。

对于纯化工业的企业,影响其效益的关键是石脑油与中下游石化产品的价

差,石脑油,又名化工轻油,是炼油的产品、但却是化工的主要原料。各主要

石化产品与石脑油的差价在2002年下半年以来,逐季增长明显,2003年1月,

继续保持明显增长的态势,所以,目前可看好纯化工业务的盈利前景。值得注

意的是,齐鲁石化主营产品聚乙烯(HDPE、LDPE等)的化工价差在2002年2季

度冲高后,3、4季度持续下降,预计2002年公司业绩将可能出现亏损,但是

2003年1月,聚乙烯等产品的价差水平迅猛增长,预计公司2003年盈利将有明

显改观。

对于综合类石化企业,2002年主要得益于炼油价差的上涨,业绩普遍出现

大幅增长,2003年,预计将主要凭借化工毛利的提升,来推动盈利水平继续增

长。2002年,上海石化与扬子石化,分别大幅扩张了炼油产量与乙烯产量,大

幅增长的产能,不仅会带来商品量的增长,而且降低了单位成本,提升了毛利

水平。所以,上海石化、扬子石化等综合类石化股今年的盈利前景可继续看好

西方经验油价升不一定带动股价升

申银万国证券研究所 李晨

为了研究油价上涨对石油股的影响,我们选取20年内3次油价主要的上涨

阶段:“1990年6-10月”、“1999年1月到2000年9月”与最近的“2002年1月

-2003年1月”。

我们将上述三个时间段按照原油价格涨幅的中间值,分别分为“低位上涨

段”与“高位上涨段”两段,例如,将1999年1月到2000年9月的持续大幅上涨

阶段,以涨幅中间值23美元/桶价格分为“低位上涨段”(即从11美元涨到23

美元)与“高位上涨段”(即从23美元再涨到35美元)两段。

现将这6个上涨阶段的原油价格涨幅,以及英国与美国市场石油股指数的

绝对收益率与相对收益率水平,分别列于下表。我们认为上涨中的石油价格与

石油股价格存在以下两条简单的规律,即推动石油股价格的是“原油价格变化

率”而非油价本身,此外,不同的市场环境下,石油价格对石油股价产生的影

响也会不同。

原油价格变化率决定石油股价

在上述三个油价上涨阶段中,不论英国市场,还是美国市场,不论是绝对

涨幅,还是相对涨幅,“低位上涨段”对应的石油股指数表现,均优于相应的

“高位上涨段”。此结果表明,影响石油股指数收益率的主要是———“原油

价格的变化率”而非实际的原油价格数值。这一点,在比较石油股指数的绝对

涨幅中更为明显,比如在上表的2组中,低位上涨段与对应的高位上涨段相比

,前者的原油价格涨幅是后者的两倍,与英美石油股指数绝对涨幅对应的比例

相近,均为2倍左右。

当油价高于28美元/桶以上,英美市场石油股指数普遍出现“滞涨”。比

如1990年的8-10月,以及2002年的11月至今,均出现原油价格在30美元/桶以

上继续冲高的过程中,石油股指数却出现“滞涨”的情况,如果原油价格高位

震荡中出现阶段性回调,出现负的变化率,石油股指数将会随之下跌。

市场环境的影响

不同的市场环境,石油股跑赢大盘的表现也不同。

牛市中,油价大幅上涨,轻易的推动石油股跑赢大势,以2组数据为例,

其中“低位上涨段”由于更高的变化率,石油股指数相对涨幅是“高位上涨段

”的3倍(超过变化率倍数);

在熊市或弱平衡市中,只有油价处于“低位上涨段”时,才能有效的推动

石油股跑赢大盘。以1组与3组数据为例,“低位上涨段”对应的油股指数相对

表现,要远远强过“高位上涨段”的表现。

只有在“低位上涨段”买进石油股,才能更有效地跑赢大势。也就是说,

在平衡市或熊市中,就算预期油价将大幅上涨,在30美元/桶以上高价区买进

石油股的收益率也比较低。

海湾战争时期油价与英国油股表现

不论从任何角度衡量,与目前“美伊危机”情形最具有可比性的,无疑是

12年前的那次“海湾战争”。

“海湾战争”前后,正是欧美市场的熊市,美国市场标准普尔500指数,

从1990年6月的370点左右,一路下跌至1991年1月海湾战争爆发时的310点,半

年跌幅16%,这一点,不仅与现时欧美股市相近,而且也与中国股市相近,国

内证券市场亦从2002年6月的1700多点,下跌至目前的1450点左右,跌幅也在

16%左右。

所以,分析1990-91年间的那次“海湾战争”前后石油股指数的收益率情

况,对中国市场具有一定的参考意义。

为了研究具有一定的可比性,我们选择英国的石油股指数作为研究对象。

我们假设分别在1991年1月17日“海湾战争”爆发前的一周、半个月、一个月

或是三个月、半年等时点买入英国石油股指数,并且分别持有到1991年的1月

10日或者1月24日,即在战争爆发前后各一周的时点上,卖出石油股指数。

研究上表,有两点参考较有价值:买入时机宜早不宜晚。只有在开战前6

个月以前,即在1990年7月底前,买入石油股指数,可以获得相对大盘为正的

收益率,而在战前3个月到战前一周买入石油股指数,其绝对与相对的收益率

均为负数;介入时,油价水平宜低不宜高。

伊拉克的产量增长将改变世界石油供需关系 单位:万桶/日

平均增速% 2003F 2004F 2005F 2006F

82-01 92-01

世界需求 1.14 1.46 7750 7860 8050 8250

世界供给 1.16 1.47 7600 7720 7950 8080

伊位克产量* 150 300 500 750

预计世界供给富余* 0 160 400 580

美伊战争三种预期对油价的影响 单位:美元/桶

情形 概率 未来3-5年油价运行区间 油价中枢

A 战争没有发生 25% 18-24 21

B 战争了,但美国没赢 5% 22-28 25

C 战争了,但美国赢了 70% 17-21 19

平均期望 17-21 19.8

2002-2006年布伦特原油均价预测 单位:美元/桶

2002F 2003F 2004F 2005F 2006F

原油均价区间 24.9 20-23 17-21 16-20 18-22

四家采油股基本情况

名称 代码 简要点评

辽河油田 000817 公司总股本11亿,流通股本2亿,年原油产量在80万吨左右,所

产原油油质偏低,国际参考油价为印尼杜里原油.2001年EPS

为0.32元,2002年预计为0.38元,同比增长18%,由于目前油价

水平远远高于2002年1季度的水平,预计公司今年1季度业绩

同比仍有明显的增长

中原油气 000956 公司总股本8.16亿,流通股本2.04亿,年产原油60万吨左右,

所产原油油质较高,国际参考油价为印尼米纳斯原油.2001年

EPS为0.624元,预计2002年基本与上年持平.预计公司今年1

季度业绩同比明显增长,而全年业绩同比下降

石油大明 000406 公司总股本3.64亿,流通股2.66亿,年产原油约40万吨,所产

原油油质适中,国际参孝油价为印尼辛塔或米纳斯原油。

2001年EPS为0.55元(送股摊薄后),预计2002年基本与上年持

平或略低.1季度与全年判断同上

中国石化 600028 公司总股本867亿,流通股A股28亿,年产原油3800万吨,而且

具有1.3亿吨/年原油加工能力.原油总体品质中等,国际参考

油价为印尼辛塔原油.2002年业绩预计为0.165元/股,2003年

预计将受益于化工毛利的上升,业绩同比增长10%左右

近20年内油价涨幅较大阶段英美油股指数的表现

组别 时间阶段 原油价 油价 英国市场指标涨幅% 美国市场指标涨幅%

格起止 涨幅% 大盘 油股指 油股指 大盘 油股指 油股指

数绝对 数相对 数绝对 数相对

1低 90.6-90.8 15to28 81 -6.9 8.3 15.2 -7.5

1高 90.8-90.9 28to41 46 -9.7 -8.7 1 -5

2低 99.1-99.10 11to23 110 4.8 25.4 18.6 -4.4 12 6.7

2高 00.1-00.9 23to35 55 5.8 11.2 6.5 5.5 6 2.5

3低 02.1-02.5 20to26 30 -0.6 7.9 8.3 -6 6.2 12.5

3高 02.5-03.1 26to32 23 -27 -29 -2 -16 -17 -1

注:以上六个时间段,最近20年来主要的几次油价上涨阶段,其中时间阶段1

和2为海湾战争时期;原油价格指布仑特原油价格,油价涨幅指对应时间阶段内

的涨幅

买入点 开战后一周卖出 开战前一周卖出

油股指 油股指 大盘指 油价 油股指 油股指 大盘指 油价

数绝对 数相对 数变动% 变动 数绝对 数相对 数变动% 变动

收益率% 收益率% 收益率% 收益率%

战前一周 -4.5 -3.5 -1 -22

战前半月 -9.2 -2 -7 -23 -4.9 -3.8 -1.1 -1.3

战前1个月 -7 -3 -4 -25 -2.7 0 -2.7 -4.7

战前3个月 -8.5 -8.5 0 -46 -3.9 -5 1.2 -27

战前6个月 -12.1 2.6 -15 18 -6.7 7.6 -14.3 52

注:上表假设在1991年1月17日海湾战争爆发前不同的时间点买入英国石油股指

数,并分别在开战争前后一周卖出石油股指数,对应的指数收益率水平,并且包

括石油股的分红

甲苯单价(江苏区域)

甲苯:本周进口价格继续呈现向上震荡调整的势头。CFR华东稳定在730——750美圆/吨,韩国FOB价格周五为725——730美圆/吨,较前期上升了13美圆/吨。

本周国内市场价格总体稳中有升。特别是,华南、华北、华东等地区的价格上升150——300元/吨不等。企业出厂价格为主流报价为6800—7000元/吨,高的报在7200元/吨以上,广州石化和茂名的价格在7400——7500元/吨。个别低的在6600——6700元/吨。

(来自: 中国化工网 )

***********************************************************

甲苯:本周进口价格呈现震荡调整的势头。12月CFR华东的价格由850——870美圆/吨震荡为850——870美元/吨。韩国FOB价格周初在870——875美圆/吨,周末为860—870美元/吨,FOB鹿特丹由740—745调整为735—745美圆/吨,FOB海湾由808—814美圆/吨上升为820—824美圆/吨。

本周国内市场总体呈现稳中有升的态势。华东地区市场价格波动幅度较大,周一上行80元/吨,周二到周四价格回落幅度分别为20、50、50元/吨,周五价格上升为50元/吨。

华南地区市场价格周一价格上升幅度为200元/吨。华北地区市场价格在周四上升100元/吨的基础上基本稳定。企业出厂的主流价格为高的在8000——8200元/吨,低的价格在7500—7700元/吨,个别的为7200、7450元/吨。

影响甲苯后市的主要因素有:1、本周的原油价格总体呈现震荡向上的态势。1月WTI期货油价最新为62.49美元/桶。较上周上升了0.05美圆/桶;1月布仑特期货油价为62.87美元/桶。

较上周下降了0.58美圆/桶。2、外盘价格震荡调整,完税后基本与国内市场价格持平。3、原料纯苯的价格稳中有升。综合考虑,近期甲苯将呈现盘整稳定的势头。

*********************************************************

求中石化的改革进程!! 要完整,详细的!!

历史的长河,奔流不息。聚焦1983年至2003年,中国的改革开放大潮汹涌,波澜壮阔。在这不平凡的二十年里,中国石化历经国有企业改革的历练和市场经济大潮的洗礼,实现了历史性的跨越。

党的十一届三中全会开启我国改革开放的新纪元,神州大地万象更新,石化工业生机勃勃。为了用好一亿吨石油资源,集中力量办大事,1983年2月党中央、国务院决定组建中国石油化工总公司,对全国重要的炼油、石油化工和化纤企业实行集中领导、统筹规划、统一管理。同年7月12日,由全国各地39个企事业单位联合组建的中国石油化工总公司正式成立,我国石化工业由此进入一个崭新的发展时期。石化总公司成立后,以“改革、开发、振兴”为己任,充分发挥集团化联合优势,团结奋斗,开拓前进。一方面,广泛筹措资金,组织重点工程建设。到“七五”末,大庆、齐鲁、扬子、上海等30万吨乙烯工程和镇海、乌鲁木齐、宁夏等大化肥工程全部建成投产,洛阳、广州、镇海等炼油工程和上海石化二期工程相继建成投产。振兴石化的“第一战役”初战告捷。原油加工能力由9588万吨扩大到1.24亿吨,乙烯生产能力由59.5万吨扩大到182万吨,石油化工上了一个新台阶。同时,围绕消化、吸收引进技术,广泛开展装置等达标活动,并成功开发了具有同期国际水平的重油催化裂化、缓和加氢裂化、催化裂解等炼油工艺技术和乙烯裂解炉技术,重要装备和“三剂”国产化取得突破。另一方面,进一步推行改革,加强管理,提高经济效益。在集中统一管理的基础上,从人财物、产供销等方面赋予企业自主权,调动企业的积极性,增强了企业的活力。坚持和发扬优良传统,抓住基层建设不放松,建立并落实经济责任制,调动广大职工的积极性,夯实了企业管理的基础,保持了生产建设的稳定发展。到1990年,石化总公司圆满完成国务院批准下达的“三二九”承包任务(即在1985至1990年,总投入300亿元,总产出900亿元,1990年当年实现利税200亿元),为国家财政提供了积累,为企业发展积蓄了后劲,为振兴石化奠定了基础。

进入90年代,特别是党的十四大后,我国确立了建立社会主义市场经济体制的目标,国有企业改革确立了建立现代企业制度的方向,石化工业迎来了新的发展机遇。石化总公司围绕过好市场关,实行“两个根本性转变”,进一步深化改革,从严治内,加快建设支柱产业。在管理体制和经营机制上,实行集团化、国际化、多元化、股份化经营,进一步完善两级法人体制,扩大企业自主权,促进企业建立现代企业制度。上海、镇海、燕山、齐鲁、扬子等企业进行整体或局部改制,在境内外发行股票,募集资金,转换机制,促进发展。同时,加大劳动、人事和分配制度改革力度,推行全员劳动合同制,实行减员增效、下岗分流。在重点工程建设上,集中力量组织了振兴石化“第二战役”,建成了安庆腈纶、福建炼油、辽化二期、茂名乙烯、九江化肥和一批深度加工和储运设施项目;推广燕山乙烯、镇海炼油等改造的经验,完成了扬子、上海、齐鲁、大庆等乙烯改造,走出了一条消除“瓶颈”、以内涵发展为主的道路。在进入市场上,统筹利用国内外两个市场、两种资源,扩大加工进口原油,促进产销一体化,大力开发新产品,创造条件推动企业进入市场。在科技开发上,进一步加大科研投入,深化科技体制改革,组织“一条龙”科技攻关,内部扬长避短,外部取长补短,极大地促进了科技进步,到“九五”末,炼油技术基本可以立足国内,石油化工在消化、吸收的基础上自主创新,一批炼油、化工催化剂达到同期国际先进水平。在内部管理上,坚持“眼睛盯住市场,功夫下在现场”,加强以岗位责任制为基础的基层建设和以资金、成本管理为中心的专业管理,开展生产装置、专业和企业全面达标活动,进一步转机制、抓管理、练内功、增效益,推广邯郸钢铁厂和上海石化、镇海炼化等企业的经验,促进了企业管理整体水平上台阶。经过进一步改革、发展、提高,石化总公司整体实力进一步增强。

世纪之交,经济全球化进程加快,世界范围内的产业结构调整、资本重组此起彼伏,跨国公司实力更加强大。党的十五大后,党中央、国务院审时度势,决定对石油石化行业实施战略性改组。1998年7月,中国石油化工集团公司和中国石油天然气集团公司同时重组成立,分别实现了上下游、内外贸、产销一体化。这是我国石油石化工业发展史上的又一里程碑。

石化集团公司成立后,以改革为动力,以发展为主线,以市场为基础,进一步转变观念,转换机制,深化改革,加快发展,提高效益,向着建设具有国际竞争力企业集团的目标迈进。2000年2月,经过整体重组改制,石化集团公司集中主业和优质资产创立了中国石油化工股份有限公司。2000年10月和2001年8月,中国石化先后在境外、境内发行 H股和 A股,在纽约、香港、伦敦和上海上市,实现了股权结构的多元化,进入了国内外资本市场。2000 2002年,通过协议解除劳动合同、改制分流等途径,积极稳妥地推进减员增效,进一步提高了劳动生产率,改善了职工队伍结构。与此同时,根据一体化产业链、油价与国际市场接轨等新特点新变化,石化集团公司不断完善资源、营销、投资、科技和人才等发展战略,努力扩大资源、拓展市场、降本增效、严谨投资,大力提高经济效益,逐步调整产业结构,增强整体抗风险能力。油气勘探开发方面,东部老区连续6年实现储采平衡有余,油气产量稳定提高,西部新区勘探取得战略性突破,资源序列得到改善。炼油化工方面,完成了加工含硫原油、成品油质量升级等炼油改造,特别是燕山、上海、扬子等乙烯第二轮改造,市场竞争力进一步增强。成品油销售方面,通过收购、新建、改造等方式,大力发展终端网络,市场竞争力显著增强。在我国加入世贸组织的新形势下,石化集团公司进一步扩大和加深与国外大公司的合作,一方面引入国外资金、先进技术和管理,合资建设世界级石化项目,加快自身产业升级,提高国际竞争力;另一方面“走出去”开发国外资源,开拓国际市场。

经过二十年改革发展,中国石化的经济实力不断壮大,市场竞争力逐渐增强。1983年的石化总公司,业务囿于炼油化工,资产总额210亿元,销售收入272亿元,实现利税107亿元。2002年的石化集团公司,已是勘探开发、炼油化工、油品营销一体化的能源化工公司,资产总额5769亿元,销售收入3780亿元,实现利税543亿元。2002年,石化集团公司位居美国《财富》杂志评选的全球500强企业第70位。

回首二十年发展历程,中国石化的每一步巨大跨越,都离不开党中央、国务院和有关部门的关心支持。二十年来,李人俊、陈锦华、盛华仁、李毅中、陈同海等同志和中国石化历届党组的同志一起,坚持与党中央保持高度一致,认真贯彻党的路线、方针、政策,讲政治,谋大局,牢记国有大企业的责任和办企业的社会主义方向,坚持加强党的建设和干部队伍建设,坚持贯彻全心全意依靠工人阶级的方针,充分发挥国有企业的政治优势,调动广大干部职工的积极性和创造性,取得了世人瞩目的业绩。

站在过去与未来的交会点上,回首往昔,我们备感自豪;放眼未来,我们激情满怀。中国石化二十年的辉煌成就,为今后的发展奠定了坚实基础。但是,对照发达国家的大公司尤其是超大型石油公司,中国石化的经济规模实力、科技创新能力、市场开拓能力、经营管理能力和持续盈利能力仍有较大的差距。在前进的道路上,中国石化既有难得的发展机遇,也有严峻的竞争考验。最大的机遇就是,党的十六大提出了全面建设小康社会的宏伟蓝图,国民经济将保持持续快速健康发展,为石油石化工业提供了无比广阔的市场空间。最大的挑战就是,我国加入世贸组织后,国内市场更加开放,国内企业将直接面对国外大公司的全方位竞争。关键是要善于抓住机遇,趋利避害,以更快的速度发展,缩小与国外大公司的差距,积极应对挑战,赢得竞争的主动权。目前,中国石化正在深入学习贯彻十六大精神和“三个代表”重要思想,按照全面建设小康社会的目标,调整完善今后的发展定位和中长期目标,坚持“改革、调整、创新、发展”的方针,从战略上和策略上采取有效措施,不断提高国际竞争力。力争到2010年,把中国石化股份公司建成主业突出、资产优良、股权多元、科技创新、管理科学、财务严谨、具有国际竞争力的世界级一体化能源化工公司。存续企业适应市场经济要求,实现自立生存发展。与之相应,中国石化集团公司成为资产管理规范、高效、精干的国家授权投资的机构和国家控股公司。力争到2020年,把中国石化建成具有较强国际竞争力的跨国公司。

“雄关漫道真如铁,而今迈步从头越。”我们相信,中国石化在以胡锦涛同志为总书记的党中央领导下,高举邓小平理论伟大旗帜,全面贯彻“三个代表”重要思想,进一步解放思想,实事求是,与时俱进,开拓创新,一定能在提高国际竞争力的征程上,不断迈出新的步伐,创造新的辉煌,为全面建设小康社会,实现中华民族的伟大复兴,作出新的贡献。

中国石化走过的是不平凡的过去,迎接的将是更加美好的未来。

油气勘探开发成效显著

我国在世界103个产油国中,属于油气资源“比较丰富”的国家,油气资源总的特点是总量丰富,品质一般,分布不均,油气比相近,石油总量略高于天然气。

2.1.1 勘探投入增长,成果显著

2007年全国石油天然气勘查投资大幅度增长,达541.89亿元,较2006年的447.02亿元增加了94.87亿元,增幅达到21.2%,约为“十五”年均勘查投资的2倍。从各石油公司勘查投入的比例看,中国石油天然气集团公司占57.9%,中国石油化工股份有限公司占27.9%,中国海洋石油占10.8%,陕西延长石油(集团)有限责任公司占2.2%,中联煤层气有限责任公司占1.2%。

2007年各石油公司遵循油气并举的勘探思路,加强岩性地层、前陆盆地、海相碳酸盐岩等复杂油气藏勘探,取得重大成果,松辽、渤海湾、鄂尔多斯、四川、塔里木和准噶尔等盆地获得重要发现,落实了一批油气储量,实现了油气储量的高位增长。

冀东南堡油田是2007年油气勘探的最大亮点,提交探明石油地质储量4.45亿吨,三级油气地质储量油当量油达到11.80亿吨。长庆苏里格气田新增基本探明天然气地质储量5652.00亿立方米(此前已提交探明储量5336.52亿立方米),初步形成了我国第一个三级储量超过万亿立方米的巨型气田。

2.1.2 油气储量稳定增长

2.1.2.1 石油

2007年全国新增探明石油地质储量12.31亿吨,较2006年增加了2.82亿吨,增幅29.8%,比“十五”年均增长25.1%,是继1961年(20.60亿吨)、2004年(12.65亿吨)之后的第3个高峰年。全国新增探明技术可采储量2.47亿吨,较2006年增加了0.74亿吨,增幅42.8%。

至2007年年底,全国石油累计探明地质储量277.40亿吨,同比增长4.6%,石油资源探明程度达35.0%;累计探明技术可采储量76.72亿吨,同比增长3.4%;剩余技术可采储量28.33亿吨,同比增长2.7%,储采比15.2。

2007年全国石油新增探明地质储量大于5000万吨的盆地有渤海湾、松辽、鄂尔多斯和塔里木,合计新增探明地质储量11.38亿吨,占全国总量的92.7%,同比增长58.2%;新增探明技术可采储量2.29亿吨,占全国总量的92.1%,同比增长59.4%。其中,渤海湾盆地陆上由于冀东南堡油田的重大突破,新增探明地质储量同比增长了151.0%,新增探明技术可采储量同比增长了141.1%;渤海海域也有大幅增长,新增探明地质储量同比增长了88.0%,新增探明技术可采储量同比增长了82.9%;鄂尔多斯和塔里木盆地的新增储量保持了持续增长的势头。

2.1.2.2 天然气

2007年全年新增探明天然气地质储量6119.03亿立方米,为历史上第2个高峰年,较2006年增加了487.48亿立方米,增幅8.7%,比“十五”年均增长14.1%。新增探明技术可采储量2926.65亿立方米,较2006年下降了262.60亿立方米,降幅8.2%,主要原因是探明的储量中溶解气比例大。

至2007年年底,全国天然气累计探明地质储量7.39万亿立方米,同比增长9.7%;累计探明技术可采储量4.13万亿立方米,同比增长8.4%;剩余技术可采储量3.27万亿立方米,同比增长7.8%。

2007年全国天然气新增探明地质储量大于500.00亿立方米的盆地有松辽、四川、鄂尔多斯、塔里木和渤海湾,合计新增探明地质储量5902.47亿立方米,占全国总量的96.5%,同比增长15.1%;新增探明技术可采储量2831.07亿立方米,占全国总量的96.7%,同比下降7.0%。其中,松辽盆地增长最多,2007年新增探明地质储量2012.03亿立方米,新增探明技术可采储量989.36亿立方米;由于冀东南堡溶解气储量增加了536.08亿立方米,从而使渤海湾陆上新增天然气探明地质储量649.89亿立方米,新增探明技术可采储量149.52亿立方米;而四川、鄂尔多斯和塔里木盆地的新增储量较2006年有明显下降。

2.1.3 石油产量持续稳定增长

2007年,全国石油产量稳定增长,全年累计生产石油1.86亿吨,比“十五”年均产量增长8.0%。其中,中国石油天然气集团公司生产原油1.08亿吨,占全国的57.9%;中国石油化工股份有限公司生产原油0.41亿吨,占22.1%;中国海洋石油总公司生产原油0.27亿吨,占14.4%;延长石油(集团)有限责任公司生产原油0.10亿吨,占5.5%,其他企业23.6万吨,占0.1%。

2007年全国石油产量大于1000万吨的盆地有渤海湾、松辽、鄂尔多斯、塔里木、珠江口和准噶尔盆地,合计产量1.76亿吨,占全国总量的94.5%,同比增长1.47%。除松辽、珠江口盆地石油产量较上年减少外,其余均稳定增长。其中,渤海湾陆上2007年产量5315.41万吨,同比增长0.41%;渤海湾海域1417.22万吨,同比增长0.66%;鄂尔多斯盆地2505.02万吨,同比增长11.60%;塔里木盆地1179.26万吨,同比增长9.46%;准噶尔盆地1251.93万吨,同比增长3.66%。

全国石油产量由2001年的1.59亿吨增加到2007年的1.86亿吨,年均增加450万吨;其中2007年较2006年净增200万吨,同比增长1.1%,2006年较2005年净增300万吨,同比增长1.7%,可见石油产量增长速度变慢。

截至2007年年底,石油累计采出量48.20亿吨,2007年石油产量列世界第5位。

2.1.4 天然气产量快速增加

2007年全国天然气产量大于30.00亿立方米的盆地有松辽、渤海湾、四川、鄂尔多斯、塔里木和柴达木盆地,合计产量593.13亿立方米,占全国总量的85.58%,同比增长21.46%。天然气增幅较大的盆地有塔里木、四川、鄂尔多斯、柴达木和松辽盆地。其中,松辽盆地2007年产量30.49亿立方米,同比增长10.99%;四川盆地产量172.32亿立方米,同比增长10.77%;鄂尔多斯盆地124.63亿立方米,同比增长39.75%;塔里木盆地163.65亿立方米,同比增长37.69%;柴达木盆地34.02亿立方米,同比增长38.86%。

2.1.5 煤层气勘探开发刚刚起步

1996年以来,煤层气勘探开发工作起步,10多年来先后在30多个地区进行了钻井评价,在沁水、鄂尔多斯、阜新、准噶尔等10个盆地和地区取得勘探进展;国家级沁南潘庄煤层气开发示范项目、晋城寺河煤层气开发项目、沁南枣园煤层气开发试验项目和阜新煤层气开发试验项目等4个项目先后进入煤层气商业化开发示范阶段;同时,煤矿区煤层气开发利用也取得进展。

截至2007年年底,探明地质储量1130.30亿立方米。通过钻探和试采评价,目前已确定沁水盆地和鄂尔多斯盆地为2个重点勘探盆地。沁水盆地晋城潘庄煤层气先导试验项目6口多分支水平井的排采,达到了国内日产煤层气的最高水平,其中单井最高日产量达到9万立方米,总日产气量达30万立方米。2007年,煤层气累计产量约2.93亿立方米。

2.1.6 油砂勘探开发还没有真正起步

我国油砂尚处于普查与初步研究阶段。近几年,随着油价的不断升高,石油公司、科研院所、民企等许多机构也开始了油砂的调查、勘探和开采。

中国石油天然气集团公司从2003年开始投入大量的人力、物力进行大量的科学研究,于2006年开展了准噶尔盆地红山嘴红砂6井区油砂水洗工艺小试,完成了红山嘴红砂6井区1万吨产能油砂中试厂可行性论证。2007年,中国石油天然气集团公司在油砂水洗工艺上取得了重大进展。提出了油砂水洗分离4大机理,为新一代高效、低成本水洗配方的优选缩短了研发周期。研制了日处理能力10吨的油砂水洗分离装置,对西北缘油砂进行为期3个月的分离实验,水洗效率85.0%以上,实现18.5吨油砂可分离出1吨油砂油良好效果。进行了日处理200吨油砂的水洗分离放大工艺方案设计,初步确定采用2条生产线,单条生产线日处理200吨油砂,按照18.5吨产1吨油的效果,2008年2条生产线可以实现5000吨油产量。

此外,内蒙古图牧吉地区可供开采的含油10.0%以上的油砂储量为1.04亿吨,可供开采的油砂量为1350万立方米(含油量357.5万吨),该区油砂资源储量大、品质高、赋存浅、油砂层厚,宜于露天开采。恒源矿业公司已在图牧吉建成了油砂分离的生产线,并进行了试生产。

2.1.7 油页岩勘查开发再度升温

我国油页岩勘查程度较低,只有近39.0%的油页岩含矿区勘查程度达到勘探和详查程度,大部分处于普查和预查阶段。油页岩查明资源主要分布在吉林省农安、登娄库、长岭,辽宁省抚顺、朝阳,广东省茂名、高州、电白,海南省儋州等地。

地质、煤炭、石油、冶金、化工、建材等部门都进行过油页岩勘查工作,工作水平基本停留在20世纪50~60年代,由于大庆油田的发现,致使油页岩提炼成本相对较高,勘查工作基本停滞。2005年以来,随着全国油页岩资源评价项目的开展,吉林省地质调查院和中国石油天然气集团公司在吉林省和内蒙古区的3个矿点开展了初步勘查工作。

我国开发利用油页岩已有70多年的历史,20世纪50年代为我国油页岩开发利用的繁盛时期,页岩油产量曾占我国整个石油产量的一半。抚顺页岩油的产量从1952年的年生产页岩油22.61万吨,到1959年年生产页岩油达到72.00万吨,成为我国第1个人造石油生产基地,也是当时世界上最大的页岩油生产基地;20世纪60~90年代为我国油页岩发展的停滞时期;2004年以来,油页岩开发利用再度升温,吉林桦甸、辽宁抚顺、广东茂名、吉林罗子沟、山东黄县等油页岩相继投入开发。

2007年全国共生产页岩油35.00万吨,产自辽宁省和吉林省。其中,辽宁抚顺2007年页岩油产量30.00万吨,吉林桦甸2.00万吨,吉林汪清3.00万吨;大庆油田在柳树河盆地完成了3.00万吨页岩油的中试。山东龙口也准备引进日本的炼油设备,开展油页岩的炼制。广东茂名开采的油页岩主要用于发电,目前电厂正在建设当中。

2.1.8 天然气利用不平衡

2007年,我国一次能源消费结构中,天然气只占有3.3%,而全球天然气在一次能源中的比重达到近1/4。随着我国天然气探明储量及产量的稳步增长,天然气在我国一次能源中的比重将稳步提升。国际原子能机构在一份关于21世纪能源的研究报告认为,约在2040年,世界天然气供应将超过石油和煤炭,在一次能源消费中的比重将达到51.0%,成为名副其实的“第一能源”。但是,天然气的广泛利用,必须有相应的政策出台,以鼓励甚至强制天然气的利用。

我国“十一五”期间的能源发展目标是:2010年,我国一次能源消费总量控制目标为27.00亿吨标准煤左右,年均增长4.0%。煤炭、石油、天然气、核电、水电、其他可再生能源分别占一次能源消费总量的66.1%、20.5%、5.3%、0.9%、6.8%和0.4%。

煤炭、石油在我国一次能源消费结构中的比重将下降,天然气在我国一次能源中的比重将稳步提升。在我国原油进口依存度不断提高的情况下,油价高涨使我国石化企业承受着较大的成本压力。在预计未来几年油价继续高涨的情况下,降低石油在一次能源中消费比重,有助于缓解我国进口原油的压力。天然气与煤炭、石油相比,具有清洁、无污染的优点,在油价持续高涨的情况下,天然气的优势得以显现。

2.1.9 天然气水合物调查研究取得初步进展

2001年,中国地质调查局在财政部的支持下,广州海洋地质调查局继续在南海北部海域进行天然气水合物资源的调查与研究,计划在东沙群岛附近海域开展高分辨率多道地震调查3500千米,在西沙海槽区进行沉积物取样及配套的地球化学异常探测35个站位及其他多波束海底地形探测、海底电视摄像与浅层剖面测量等。

2002年1月18日,国务院批准设立了“我国海域天然气水合物资源调查与评价”专项(简称“118”专项),执行时间为2002~2010年,承担单位是国土资源部中国地质调查局。

“118”专项自启动以来,先后组织调查船6艘共20个航次,重点在南海北部陆坡西沙、神狐、东沙及琼东南等4个海域,有重点分层次地开展了天然气水合物资源调查与评价,并在神狐海域实施了钻探工程,获取了天然气水合物实物样品。

2007年,主要在南海北部琼东南海域重点目标区、南海西部陆坡区,开展了海域天然气水合物资源调查,完成多道地震、水深测量各5015千米,地质取样202个站次;在综合分析地震、地质和地球化学等资料信息基础上,优选东沙海域天然气水合物钻探目标区3个,神狐海域天然气水合物钻探目标区2个;提出了东沙海域天然气水合物钻探井位6个,神狐海域钻探井位8个。

2007年5月1日,在南海北部陆坡首钻获取了天然气水合物实物样品,实现了我国海域天然气水合物调查的战略突破,为南海北部陆坡天然气水合物资源远景评价及成藏机理和分布规律研究提供了第一手资料和基础。据现场资料显示,钻井岩心中多个层段含水合物,含水合物的沉积层厚度达40多米,通过对钻探取样、测井和地震资料的综合分析,初步预测该区天然水合物总资源量大于100亿吨油当量。

全国中石化一共有多少加油站

全国中石化加油站总数已达到三万一千零三十座。

中国石化加油站数量排名世界第三位;国有石油巨头中石化上缴暴利税八十七点五亿元人民币,并新增了八百一十一座自营加油站;中石化加油站数量经历了爆发式增长,通过新建、收购和改造加油站、油库,进一步完善了成品油网络;自营加油站数量已经达到二点八万座,排名世界第三位;全年实现国内成品油经营量一点一二亿吨,同比增长百分之六点八,得益于国际高油价。

中石化分支机构:

全资子公司:中国石化销售有限公司、中国石化国际事业有限公司、中国石化化工销售分公司、中国石化炼油销售有限公司。

控股子公司:

中国石化上海石油化工股份有限公司、中国石化齐鲁石油化工股份有限公司、中国石化扬子石油化工股份有限公司、中国石化镇海炼油化工股份有限公司、中国石化仪征化纤股份有限公司、中国石化石家庄炼油化工股份有限公司、中国石化集团茂名石油化工有限公司。

中国石化胜利油田大明集团股份有限公司、中国石化中原油气高新股份有限公司、中国石化武汉石油集团股份有限公司、中国国际石油化工联合有限责任公司、石化盈科信息技术有限责任公司、中国石化冠德控股有限公司、中国石化中原石油化工有限责任公司

参股子公司:中国石化福建炼油化工有限公司、扬子石化-巴斯夫有限责任公司、上海赛科石油化工有限责任公司、茂名石化巴斯夫有限责任公司?。

以上内容参考:百度百科-中国石油化工集团有限公司

石化的柴油红色

红色柴油一般是用于港口船只上的一种柴油,经过特别染色和民用柴油区分开的。

香港走私的也就是这种油,因为大陆油价高,红油本身又是比较次一等的柴油,所以利润很高,柴油若存放时间长了后也会变成红色的。外观判断柴油好坏应该是呈红色、淡绿色、无色,清澈无杂质,闻起来气味不臭、不刺鼻,若是黑色、深红色、深棕色、闻起来刺鼻、发臭等柴油,极有可能是不合格的柴油。

还有一种是军用柴油,极为清澈,稍微呈淡蓝色(就像在2米处透视看大桶矿泉水的颜色),即使不小心洒在衣服也是几乎无味,为柴油中的上品;市场上没有这个产品。

90年代时,在广东茂名的油;白白净净,真的就像纯净水一样;工作人员解释说他们这里是产地,东东比较新鲜;还没有来得及变色… 在广东普宁加过一次红色的柴油,也被吓了一跳,怕是伪劣商品~ 后加油站人员悄悄告诉是走私油,香港柴油都是这种“红油”。那时真他妈便宜;2元\\升~

[免责声明]本文来源于网络,不代表本站立场,如转载内容涉及版权等问题,请联系邮箱:83115484@qq.com,我们会予以删除相关文章,保证您的权利。