二战前的世界石油价格_二战后的石油危机

1.卢布也曾比美元值钱

2.战争与原油的关系?

3.世界石油新格局是什么?

4.曾经的世界第一石油出口国苏联,是如何被瓦解

卢布也曾比美元值钱

按照最近的汇率计算,100元人民币可兑换1195元俄罗斯卢布,100美元能够兑换7738元俄罗斯卢布,我们可以看出,受乌克兰战争及西方国家制裁因素, 俄罗斯卢布贬值的十分严重 。可是, 相比当年的苏联时期,100卢布可是能够兑换100多美元,购买力在美元之上,可谓是今非昔比 。 提示:速读可只读加粗部分

制裁下的俄罗斯贸易市场 来源.Pexels

卢布与美元的纠葛

说到卢布,还是不得不提下美元的发展。二战末期,美国的美元开始取代英镑,成为世界通用的货币,到1944年,为了解决因为战争导致的金融市场的混乱局面,准备战后重建,西方各国召开了布雷顿会议,并且建立了布雷顿森林体系, 美元的购买力与黄金对等,美元在世界货币中处于超然的地位 。

在这里,美国新罕布什尔州布雷顿森林华盛顿山宾馆,美元开始走向台中央 来源.Pexels

二战结束后,苏联损失巨大,尤其是势力范围内的东欧地区,出于战后重建的现实需要及国力不及美国的原因,在双方冷战开始以后的四五十年代,苏联一直尽量避免与美国的直接冲突,并且对美国援助欧洲的马歇尔持欢迎态度,准备从美国,从而迅速恢复自身的经济。

但随着局势的进一步发展,美国霸权行径及西方英国等国家的敌对行为愈演愈烈,美苏关系已经朝着对抗的道路越走越远,苏联向美求助经济援助的也不了了之。 在美苏两极霸权的地缘政治格局下,世界货币市场逐渐形成了美元体系和卢布体系相互竞争的局面 。在美国的带领下,西方国家建立了以美元为中心的“布雷顿森林体系”,并试图吸引 社会 主义阵营中的国家加入,并且西方各国通过巴黎统筹委员会等协定、协议,对苏联东欧实行了严厉的封锁和禁运。

针对美国及西方霸权行为和美元的强势地位,为了保护国家的货币主权,苏联选择拒绝加入国际货币基金组织和世界银行,并将卢布与美元的汇率设定为1:1。同时,它建立了 社会 主义阵营的金融体系——“多边清算协定”,即以转账卢布(transferableRuble)为中心的货币区。自此,卢布与美元同样值钱的时代来临。

来源.Pexels

冷战前期的卢布

虽然说卢布与美元汇率为1:1,但显然苏联的经济实力远远弱于美国,卢布的货币权力也同样弱于美元 。美国通过“马歇尔”、对日本和韩国等国的战后援助、“布雷顿森林体系”以及“石油与美元挂钩”等金融秩序安排,将美元渗透到世界其他国家的经济系统中,形成了对货币流通区域国家的控制力和影响力,具备一定的货币权力。而 社会 主义经济体系中的卢布,发挥的作用更多是一种计价功能,是 社会 主义阵营国家的结算与清算工具,并没有像美元一样形成对货币流通区域的强有力控制,货币权力较弱 。

赫鲁晓夫时代的改革失败则进一步弱化了苏联卢布的货币权力 。苏共二十大后,以东欧国家为代表的 社会 主义阵营国家开始 探索 新的改革道路,甚至出现了“去苏联化”趋势。

在苏联内部,赫鲁晓夫上台后,在否定斯大林模式的基础上推动改革。由于不尊重客观规律,赫鲁晓夫改革失败,苏联陷入了经济衰退,卢布本就微弱的影响力和控制力进一步被削弱。

苏联无法像美国一样以“货币手段”制裁推行改革的东欧 社会 主义阵营国家,只能直接用军事手段粗暴干涉东欧国家的改革,随即爆发了1956年的“匈牙利”和1968年的“布拉格之春”。苏联用军事干涉勉强维持了 社会 主义阵营在东欧的统治秩序,如同国家间的博弈一样,卢布在与美元的博弈中处于下风。

“软的”不行来“硬的”

虚的辉煌

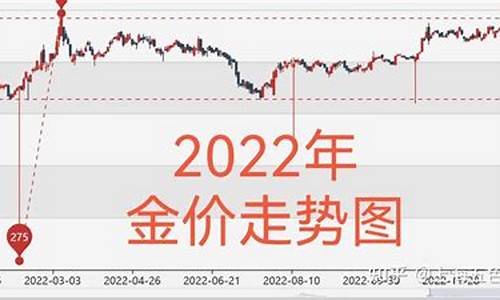

在七八十年代的勃列日涅夫时代, 卢布迎来了它的辉煌时期,卢布与美元的兑换比例曾高达 1:2 。美苏争霸在这一时期进入了“苏攻美守”的阶段,卢布与美元的博弈也呈现出了强势卢布的局面。

自信,由“内” 来源.Pexels

到“外”(图为勃列日涅夫与卡特总统)来源.Pexels

由于二战后美国仗着国力强大,四面出击,先后聚焦于朝鲜战争和越南战争,深陷战争的泥潭之中,美国的经济实力消耗严重,财政赤字大幅增加,无力维系美元与黄金自由兑换的制度安排。

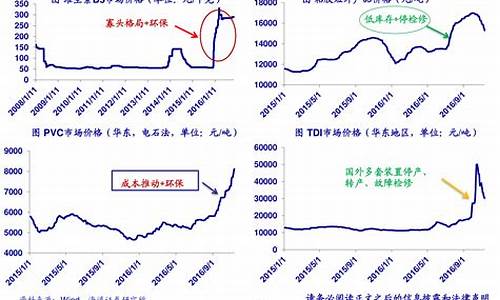

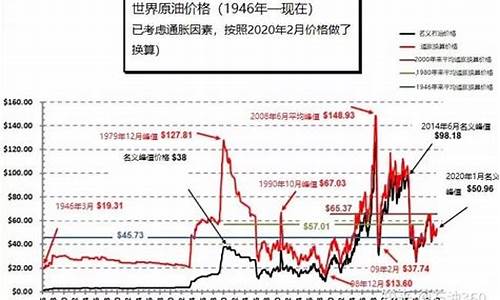

11年, 美国宣布美元与黄金脱钩,“布雷顿森林体系”解体 。与此同时, 中东战争爆发后,石油价格大涨,苏联在西伯利亚发现特大油田,石油产量超过美国,外汇收入大涨 ,依靠石油带来的巨额利润,苏联的国力进入鼎盛时期。

在七八十年代,苏联开始在非洲、南美洲等各地区与美国争霸。苏联处于明显的攻势,美国则处于明显的守势。由于各方面的牵制,美国明显力不从心。 在80年代初期,苏联卢布的汇率不断提高。在汇率最高阶段,100美元只能兑换60多元卢布 。

石油让人笑出强大,卢布开始炙手可热

卢布强势的背后实际上是美苏争霸过程中的苏联在政治博弈中暂时处于优势,具有一定的偶然性因素。石油价格上涨和发现大规模油田带来的外汇收入增加不是货币权力走强的核心因素, 过度依赖石油的单一型经济结构无法实现对卢布的“托举”,甚至在一定程度上还会成为外界攻击卢布的致命弱点 。

到了 1980年代,石油在苏联外汇收入中最高曾达到 54.4%。在这样的背景下,卢布走强所带来的负面效应越来越明显。一旦人为操纵石油价格下跌,卢布就会走弱。

跌入谷底

依仗油气及高油价,苏联于19年入侵了阿富汗,但盛极必衰,卢布及苏联的命运迎来的情况。1980年,里根总统上台后,通过政治施压逼迫石油输出国组织(OPEC)增产,世界石油价格开始走低。苏联内部则由于商品经济不发达和农业领域改革的失败,出现了严重的食品短缺。

八十年代,苏联一半的外汇收入用来向其他国家,尤其是 社会 主义阵营以外的国家购买粮食和食品。但是, 苏联的对外贸易以美元计价,实际上,苏联已经被卷入了以美元为核心的金融秩序中 。从1985年起,世界油价开始大规模下跌,到1986年,已经从1985年的30美元每桶下跌至12美元每桶。面对美国通过石油美元发起的新一轮地缘政治博弈, 深陷阿富汗战争泥潭的苏联无法承担石油价格下跌带来的巨大外汇损失,以卢布为核心的 社会 主义货币体系陷入危机之中 。

打仗,就意味着“烧钱”。谁也不会想到,当入侵的直升机冲上阿富汗上空,苏联已经坠入了深渊

戈尔巴乔夫上台后,美苏之间的博弈进入了新的阶段, 美国逐渐进入攻势,苏联进入守势 。进入1980 年代中后期,里根推出了“星球大战”,开启新一轮的军备竞赛,在与美国的竞争中进一步消耗了苏联经济,阿富汗战争则使苏联财政赤字激增,再 加上戈尔巴乔夫所谓的经济改革陷入混乱,自由化和私有化引发恶性通货膨胀,苏联卢布出现了大幅度贬值 。

莫斯科街头的民众排起了长队,打算尽快将手头的卢布换成货物 来源.Pexels

苏联实行的是联邦制,由于卢布的大规模贬值,各个加盟共和国开始取“去卢布化”的政策 。随着苏联中央对加盟共和国政治控制力的下降,苏联在货币政策领域赋予了加盟共和国更多自主权,货币权力变弱,苏联卢布对加盟共和国的影响力和统治力被削弱,而与苏联经济捆绑较弱的东欧 社会 主义国家在政治上则直接脱离苏联。

1989年东欧剧变之后,卢布汇率大幅贬值 ,仅1990 年前6个月,卢布与美元的汇率直线跌至20:1,到了1991年7月,甚至跌破了50:1的关口。1991年底苏联解体后,苏联卢布兑换美元汇率甚至突破169:1,仅为年初的15%。

随着苏联地缘政治空间的压缩,美苏力量悬殊,苏联无力再扭转卢布的弱势地位。至此,卢布衰退出现了阶段性的变化,已经无力与美元在世界范围内抗衡。到了1995年,100美元能兑换450000多卢布。进入90年代末期,100美元竟然能够兑换600000卢布。

由“软黄金”沦为废纸 来源.Pexels

由此可见, 主权货币实力的弱化是国家实力衰落的一个重要表现,而货币力量的弱化也会加速国家实力的衰落 。苏联解体后,俄罗斯取的金融自由化改革增加了市场的金融风险,同时削弱了的宏观调控能力。货币实力的弱化又进一步加剧了俄罗斯的经济衰退,俄罗斯货币与美元的稳定兑换比例并不是基于经济实力,从而消耗了大量外汇和黄金储备,国内的资产进一步萎缩,加剧了经济的衰退。

来源.Pexels

大国竞争的背后是经济实力的竞争,而货币实力是国家经济实力最直接的表现形式 。在经济转型和金融发展长期滞后的双重约束条件下,面临加速开放的经济体,出于稳定的需要,保持适度的国家控制力,对于金融稳定和经济安全是非常必要的。

洛云 地缘谷成员

参考资料:

战争与原油的关系?

分两种情况,第一,如果战争发生在油田,战争会导致原油产量下降,从供需的角度来说供应减少,价格就会上升。

第二种情况,如果爆发了大规模战争,世界经济衰退,那么原油的需求就减少,价格就会下降。

原油是经济的晴雨表,现在全球正处于经济衰退期,油价从去年的120美元下降到现在的40美元,一方面是欧佩克增大了产量,另一方面是世界经济衰退,双重的因素所致。

希望楼主满意,求赞同。

世界石油新格局是什么?

自1900年灯油时代的结束,现代石油工业逐步发展。而且随着世界政治经济中心的转移与变化,世界油气中心也几经转移。在第二次世界大战前,世界的油气中心主要在美国的墨西哥湾。二战结束后逐步转到中东的波斯湾。经过13年和19年两次世界性石油危机的打击,波斯湾作为世界油气中心的地位不断受到非波斯湾地区油气份额上升的挑战。虽然在待开石油和储比方面,波斯湾仍然占有巨大的优势,但是90年代以来,环里海地区和俄罗斯巨大的对外开放和各国不断寻的多元化,使波斯湾地区在出口、价格和运输成本等方面受到挑战,结果必然促使未来国际油气大格局以及相互关系发生变化,从而引起国际油气市场结构、投资结构和各大石油公司战略的重大调整。

冷战结束以后,一个重大的变化是中亚和高加索新独立国家的出现,使环里海地区成为世界新的油气供应源。据国外专家估计,哈萨克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦的石油储量大体在250亿桶以上,相当于科威特加上阿拉斯加北坡和北海的储量。1991年以来,阿塞拜疆和哈萨克斯坦的油田逐步对外开放,引来了大量的国际投资者。近几年来,几十亿美元已经流入环里海地区。国际人士预测,环里海地区将成为21世纪的波斯湾。同时,北非马格里布地区和几内亚沿海地区的油气也将趋于活跃。这些都将意味着中东地位的相对下降和新兴油气地位的上升。但是,对于世界来说同时也意味着一个更大的“石油中东地区”的出现,即今后环里海地区将在油气市场开发、出口和地缘政治上与波斯湾连成一体。

不仅如此,人们还看到,目前俄罗斯的油气由于改善管理、产业重组和引进外资等因素,1989年以来石油产量大幅度下滑的局面已经逐步减缓,进入新世纪则开始回升,2005年其石油产量达到4.7亿吨。随着今后俄罗斯法律环境的改善,外资投入的增加,俄罗斯西伯利亚北部、东西伯利亚和它的远东地区以及大陆架的油气都将陆续投入开发。据有关专家预计,到2010年,俄罗斯的石油产量大体稳定在5亿吨上下,天然气的产量也势必逐步回升。俄罗斯的天然气和石油将成为欧洲和远东太平洋地区市场的主要能源。正是由于这些变化,中亚和俄罗斯已成为目前国际油气投资者的重点和国际油气竞争的焦点。中东地区和俄罗斯油气的影响是全球性的,今后全球油气贸易、投资和价格都将受到这些变化的冲击。

其他地区市场也在变化。据有关研究估计,西欧北海油田的产量于1998年达到顶峰,为每天600万桶,此后逐步下降。而那时欧洲的需求大体在每天1400万桶,其对外依存度势必增长。现在,俄罗斯的西西伯利亚、北非的阿尔及利亚和中东正在角逐西欧天然气市场,阿尔及利亚会在南欧(意大利、西班牙及法国)市场占有优势,而俄罗斯在西欧、北欧和中欧可能占较大的优势。

与以上广大的油气供应地带相比,世界其他地区并不具有重大的结构性变化。首先,亚洲太平洋地区的油气储量和产量不占优势,海上油气的进一步勘探开发将面临深海作业和领土争端两大难题。同时,的政策、基础设施建设和区域性合作还有待推进。目前虽然有些国家(如印度尼西亚、马来西亚和文莱等)仍保持出口记录,但从整体看,亚太地区的社会经济发展需要大量的外部。其次,拉美对油气的需求也非常强劲。各国都将不断开放市场,成为国际石油公司投资的一个热点。墨西哥的市场将逐步开放,其南北供需不平衡的局面在今后的10~15年内将逐步缓和。

由于上述世界油气供应中心的转移与变化,国际油气市场的主动权也在发生转移。在墨西哥湾时代,美国在世界油气市场上具有垄断地位,因此,市场的主动权在美国。在标准石油托拉斯时期,生产者主权非常突出,因此生产者和美国这个国家对世界油气的出口和价格具有较大的影响力。自1960年后,这种个别国家所掌握的市场主动权转移到了石油卡特尔——OPEC手中,此后国集团掌握着市场主动权。虽然1986年后这种市场结构有所削弱,但是它左右国际市场价格的势力仍然存在。在目前OPEC与非OPEC基本并存的时代,国际油气市场多元化了,生产者主动权也开始多元化,同时由于全球化的影响,消费大国也对世界的油气供应产生深远的影响。国际市场价格必须同时反映生产国和消费国的共同要求,产油国与消费国必须通过相互对话来维护国际油气市场的稳定发展。目前,OPEC与国际能源机构之间的对话和交流正是这一方面的积极反映。同时这两大机构还强烈呼吁这种对话需要扩大到非OPEC成员国和非国际能源机构的成员国(如俄罗斯、中国和印度)。这些非两大组织的成员国家的介入对于全球油气市场的稳定和油气安全的作用是不可忽视,也是无法替代的。更为重要的是,非成员国的加入对于正在形成中的以“石油中东”为核心的国际油气新格局的稳定具有重要的意义。

曾经的世界第一石油出口国苏联,是如何被瓦解

说起沙特这个国家,很多人的第一反应是这是一个石油富国。说的没错,沙特确实是世界闻名的石油富国。但这仅仅是几十年的历史而已,有人说过一句话“如果西亚各国没有石油,那和非洲也没什么区别。”这句话虽然偏颇,但也基本就是这样。很多人不知道,苏联曾经是世界第一石油出口国,同样是出口石油,为何苏联始终玩不过沙特。

一、石油大规模使用于一战,当时沙特各国没有优势

其实石油这个东西,古人们很早之前就发现了,只是感觉当时没用而已。例如宋朝的沈括就曾经发现了石油,可是当时的大宋王朝一点也不需要石油。西方各国也差不多,虽然西方各国探险家也曾发现石油。但是在以煤炭为主要的时代,石油的地位很低。直到内燃机的出现,石油才开始成为主要。不过这也需要一个过程,在石油尚未大规模推广之前。沙特等国家虽然储藏着大量的石油,但这些国家的生活水平当真不比非洲强多少。在一战的过程中,大量新式武器出现,例如战机、坦克等等。这些武器通常都以内燃机为驱动,在这样的情况下,石油的地位开始上升。沙特等石油国的石油基本上抖储藏在地表很浅的位置,所以开难度并不大。

在一战结束以后,苏联开始出现。起初苏联的石油重心并不在西伯利亚,而是在巴库地区,当时西伯利亚还没有发现石油。在二战的过程中,各国对石油的需求量逐步增大,进而确定了西亚各石油国的地位。西亚各个石油国的石油毕竟都在浅层,开难度都很小。在二战结束以后,随着第三次科技革命的来临,西方世界对石油的需求量急速上涨。当时的苏联虽然并不缺石油,但也无力对外出口。在50、60年代,西亚各个石油国依靠石油收入,基本上都是土豪国家。变数出现在13年,就在这一年,第四次中东战争爆发。由于同为阿拉伯国家,海湾石油国为了抗议西方各国援助以色列,决定以石油为武器反击。海湾各国一方面大幅度降低石油产量,另一方面大幅度提高石油价格。就在此时,苏联的西伯利亚地区发现了超级油田。

二、苏联石油曾经非常畅通,但是价格始终不如沙特

海湾各国降低了石油的产量,但是西方各国对石油的需求不可能急速下降。在这样的情况下,西方各国必须寻找新的石油供应国。很不幸,它们只能去买苏联的石油。苏联依靠西伯利亚地区的石油,逐步成为了世界第一石油出口国。依靠充足的石油收入,苏联开始与美国全面争霸,而且处于战略攻势。其实苏联也并不是没有问题,苏联的粮食一直歉收,苏联需要拿出一部分卖石油的钱,转手去买美国的粮食。请注意,苏联石油都在地表深层,开成本比较高。但在高油价的驱动下,这一切都不是问题。从70年代前期到80年代中期,国际油价一直居高不下。在这一段时间里,苏联的国力达到了鼎盛。但是月满则亏,进入80年代中期后,国际油价开始疯狂的回落。

由于压制了石油产量,沙特等石油国的日子也不好过,沙特甚至背负了300多亿美元的债务。在80年代中期,沙特与美国达成了一系列协定。由于已经谈拢了一切,沙特等石油国开始大幅度提高石油产量。国际油价在1年之内,从每桶80多美元下降到了每桶20多美元。沙特等石油国的石油开成本低,价格低没有关系,可是苏联石油的开成本太高,石油价格下跌,这严重挤压了石油带来的利润。到了1987年,苏联的石油出口甚至出现了赔本的情况。苏联的经济总量只有美国的53%,军费开支却是美国的两倍以上。长期的高额军费给苏联造成了一系列的问题,其中重要的一点就是失去了石油收入作为支撑。

在漫长的时间里,苏联过度依赖重工、军工的严重畸形经济结构,早已为其发展种下了不良的。在国际油价下跌的大背景下,苏联人没有意识到潜在的危机,以至于轻而易举地被一次油价大跌击倒,这背后也潜藏着长期以来的执政失误。

对原油,铜,天然气等贵金属投资有兴趣却无从下手或者已经在接触却并不理想的朋友,添加丽莎品金微信:473562950,获取每日投资获利资讯。行情走势分析,交易策略指导。

[免责声明]本文来源于网络,不代表本站立场,如转载内容涉及版权等问题,请联系邮箱:83115484@qq.com,我们会予以删除相关文章,保证您的权利。