1960年石油价格_1962年美国石油价格

1.为什么说开发新能源势在必行?

2.世界石油输出组织有哪些?

3.冷战时间,为什么苏联输给了美国?

4.技术的变革与扩散是如何推动经济发展的?

5.文明的代价1962年,科学家蕾切尔·卡森在《寂静的春天》里预言了一个没有鸟鸣的世界,引发了当代环境保护

为什么说开发新能源势在必行?

自从原始人懂得使用火以后,能源就成了人类文明的重要物质基础。到了近代,能源技术出现了3次重大突破,即蒸汽机、电力和原子能的发明及应用。这三次突破,成为推动社会生产力飞跃发展的巨大动力。

在近代,世界能源结构有过2次大的转变:第一次是从18世纪开始从薪柴转向煤;第二次是从20世纪20年代开始,从煤转向石油和天然气。现在,世纪能源正在经历着第三次大转变,就是从石油和天然气逐步转向新能源。

煤、石油、天然气都是不能再生的矿物燃料,用去一点就会少一点,总有一天会被全部用完。另一方面,新技术革命的兴起带来了许多新的生产体系,相应地对能源系统也提出了清晰的要求,其别是要求尽可能地用可以再生的、分散的、多样化的能源。因此专家们认为,新能源是世界新的产业革命的动力,是未来世界能源系统的基础。换句话说,新能源必将成为未来世界能源舞台上的主角。

据专家们预测,大约再过半个世纪,也就是到21世纪中叶前后,核能、太阳能将成为世界能源系统的支柱。

今天的人类已步入信息时代。今天的能源,已经今非昔比,已经不是指某一两种单一的物质,而是汇合煤、石油、天然气、水力、核能、太阳能、地热能、风能、海洋能以及沼气能、氢能、电能等等的总称。

1992年9月在西班牙首都马德里召开的第15届世界能源大会上,提出了“能源与生命”的响亮口号。世界各国的有识之士都在大声疾呼,呼吁各国尽可能限制化石能源消耗量的增长,并大力发展可再生能源。据欧盟国家统计,在这些国家中若能以可再生能源取代目前所用化石燃料发电量的1%,那么每年将可减少1500万吨二氧化碳的排放量,仅这一项所带来的环境效益就是十分惊人的。

能源问题对社会经济发展起着决定性的作用。20世纪50~70年代,由于中东廉价石油的大量供应,导致整个资本主义世界经济的飞速发展。而13年中东战争爆发以后,由于中东各国限制石油产量,提高石油价格,带来了资本主义世界长时间的经济危机。争夺能源,成了持续8年之久的两伊冲突及1991年春天震惊世界的海湾战争等一系列国际争端的导火索。

根据国际能源专家的预测,地球上蕴藏的煤炭将在今后200年内开完毕,石油将在今后三四十年内告罄,天然气也只能再维持五六十年。可见,能源问题必将成为长期困扰人类生存和社会发展的一个主要问题。

国际经济界提供的分析统计数据表明,由于能源短缺而造成的国民经济损失,相当于能源本身价值的20~60倍。1956年,美国由于短缺1.16亿吨标准煤,使得其国民生产总值减少了930亿美元;日本由于短缺0.6亿吨标准煤,导致其国民生产总值减少了485亿美元。1988年,我国由于缺电而导致国民生产总值减少了2000亿元人民币,这个数目相当于这一年我国国民生产总值的1/60,无怪乎人们把能源比作社会经济发展的“火车头”。

专家们预计,在今后二三十年内,将是新能源(包括核能和可再生能源)技术展的时期。根据世界能源会议的有关资料,目前世界新能源的开发总量大约是1.5亿吨油产量,预计到2020年将达到15亿吨油产量。

专家们还预计,在今后30年中,拉丁美洲和中国及太平洋地区可再生能源的发展比重最大,约占世界总量的45%;其次为北美和中南亚地区,约占世界总量的25%。而从新能源技术的发展来看,北美、拉美和中国及太平洋地区的发展潜力最大,约占世界新能源发展总量的65%以上。

我国作为一个人口众多的发展中国家,尽管拥有相当数量的煤和石油,也拥有一些天然气,但是按人均值来计算,我国在世界上仍属于贫能国。在当前经济迅猛发展、能耗直线上升而环境问题日趋严峻的形势下,我国更是特別需要有一个长远的能源发展战略,要在厉行节能的前提下,取多能互补的政策,特别要下大力气开发利用新能源和可再生能源。

从长远来看,人类要在这个星球上长期生存和繁衍下去,就非大力发展可再生能源不可。因为化石能源不可能永远利用下去,只有可再生能源才是取之不尽、用之不竭的。近代物理学和天文学已经充分证明,以天体物理运动所发出的能量为基础的可再生能源,实际上是无限的,它能与日月同辉,和宇宙共存。

知识点

自然分类

科学家将人类所利用的自然分为两类:一是不可再生,二是可再生。不可再生是指被人类开发利用一次后,在相当长的时间,如千百万年之内都不可自然形成或产生的物质。这类包括自然界的各种金属矿物、非金属矿物、岩石、石油和天然气等。

可再生是指被人类开发利用一次后,在一定时间,如一年内或数十年内就通过天然或人工活动可以循环地自然生成、生长、繁衍,有的还可不断增加储量的物质。这类包括地表水、土壤、植物、动物、水生生物、微生物、森林、草原、空气、阳光、气候和海洋等。

什么是经济清洁的核能?

1954年,前苏联建成世界上第一座核电站。多年来,特别是最近一二十年来,核能技术发展很快。现在全世界有几十个国家在发展核能发电,已经建成和正在兴建的核电站总计达500多座,目前核能发电已达世界电力需求的20%左右。核能具有如下几方面特点。

1.它的能量巨大,而且非常集中。根据计算,1克铀235原子核裂变时所发出的能量相当于2.5吨标准煤完全燃烧时所释放的热能,或相当于1吨石油完全燃烧时所释放的热能。

2.运输方便,适应性强。有人把核电站与火电站做了个形象的比较:一座20万千瓦的火电站,一天要烧掉3000吨煤,这些燃料需要用100个火车皮来运送;而一座发电能力与此相当的核电站,一天只需要消耗1千克铀,而1千克铀的体积大约只有3个火柴盒摞起来那么大。

3.核储量丰富,可以说取之不尽、用之不竭。尽管现已探明的陆地上的铀很有限,但海水中的铀极为丰富,每1000吨海水中大约含铀3克,世界各大洋中铀的总含量可达40多亿吨。不过,从海水中提取铀在技术上还有一些难题需要进一步研究解决。

4.核电成本低,一般比火力发电低20%~50%。

目前世界各国的核电站大多数用“热中子反应堆”(简称“热堆”)。在这种反应堆中有用的核燃料是铀235,而铀235只占天然铀总量的0.7%,其余都是核废料铀238。为使目前的核废料变成发电的有用之物,必须加紧发展“快中子反应堆”(简称“快堆”)技术。

其实核电是一种安全、经济、清洁的能源。从经济上说,核电站的一次性投资确实要比火电站大一些。以我国秦山核电站为例,每千瓦单位造价大约需要4000元,而火电站一般在1900元左右。然而,衡量电站的经济性,不仅要看最初的基建投资,还要计算电站运行以后消耗的燃料、设备折旧、维护管理等费用。以装机容量吉(109)瓦的火电站与核电站作对比,仅每年耗费的燃料一项,火电站需要300万~350万吨原煤,而核电仅需30吨核燃料。请想一想,300万吨煤需要多少列火车、多少艘轮船来运输,又需要多大一个燃料堆放场地!国际上对核电的成本与煤电成本作过比较,在法国,煤电成本是核电成本的1.75倍,德国为1.64倍,意大利为1.57倍,日本为1.51倍,韩国达到1.7倍。美国早在1962年就使核电成本低于煤电成本。这是核电在一些国家得到较快发展的原因之一。

一些读者也许还在为核电站排放的废气、废物、废水而担心。有位专家这样说,核电站的运行,既不释放火电站所必然产生的氧化氮、二氧化硫,也不产生二氧化碳。这些排放物正是造成酸雨、黑雨及温室效应的主要因素。因此说,核电是比较清洁的能源。研究、设计者考虑了核电站的三废处理问题。从核电站卸出的核燃料,即燃烧过的乏燃料,在密封条件下作专门处理。废水、废气同样经过安全处理。至于核电站对周围环境的辐射问题,有这样一些数据可以说明:人们在核电站周围住上一年,所受到的辐射量,还不到一次X光的几十到几百分之一。以核电站最多的美国为例,它的核电站使每个美国人增加的辐照量,比自然界原本存在的放射性照射量的0.1%还小。这大概可以说明核电的“清洁”了吧。知识点

核辐射及其危害

核辐射,又称放射性,是原子核从一种结构或一种能量状态转变为另一种结构或另一种能量状态过程中所释放出来的微观粒子流。核辐射分为天然辐射和人工辐射。天然辐射存在于所有的物质之中,这是亿万年来存在的客观事实,是正常现象。人工辐射源包括放射性诊断和放射性治疗辐射源,如X光,核磁共振等、放射物、放射性废物、核武器爆炸的落下灰尘以及核反应堆和加速器产生的照射等。

人们在长期的实践和应用中发现,少量的辐射照射不会危及人类的健康,过量的放射性射线照射对人体会产生伤害,使人致病、致死。辐射的剂量越大,危害越大。

世界石油输出组织有哪些?

石油输出国组织,即OPEC——OrganizationofPetroleumExportingCountries,中文音译为欧佩克。成立于1960年9月14日,1962年11月6日欧佩克在联合国秘书处备案,成为正式的国际组织。其宗旨是协调和统一成员国的石油政策,维护各自的共同的利益。现有12个成员国是:沙特阿拉伯、伊拉克、伊朗、科威特、阿拉伯联合酋长国、卡塔尔、利比亚、尼日利亚、阿尔及利亚、安哥拉、厄瓜多尔和委内瑞拉,成立目的在于协调各国石油政策,商定原油产量和价格,取共同行动反对西方国家对产油国的剥削和掠夺,保护本国,维护自身利益。

欧佩克各成员国的代表(主要是代表团团长)在欧佩克大会上对其石油政策加以协调、统一,以促进石油市场的稳定与繁荣。欧佩克秘书处负责该组织的日常事务,接受理事会的指令,由秘书长直接领导。欧佩克下设的经济委员会、部长监察委员会等多个执行机构,则履行咨询、磋商、协调等多项职能。

欧佩克成员国对当前形势和市场走向加以分析预测,明确经济增长速率和石油供求状况等多项基本因素,然后据此磋商在其石油政策中进行何种调整。例如,在以往数次大会中,欧佩克成员国曾分别确定提高或是减少该组织的总体石油产量,以便维持石油价格的稳定,为消费国提供稳定的短期、中期乃至长期的石油供应。

欧佩克组织在近年曾多次使得石油价格暴涨来抗衡美国等西方发达国家。为平衡世界力量有不可小觑的作用。

组织成员国共控制约全球三分之二的石油贮备,约共占世界石油蕴藏78%以上的石油储量并提供40%以上的石油消费量。它们占全球产油量的40%和出口量的一半。欧佩克的决定相当影响国际油价。

冷战时间,为什么苏联输给了美国?

这是经济力决定的,无限制的军备竞赛和经济力的不断衰退最终使苏联解体。

1、这是美元的地位所决定的,美元作为国际结算货币的地位存在,美国人就可以全世界卖美元,开动印刷机,钱就有了,可以说只要美元地位不倒,美国人就可以花全世界的钱,至今天仍是如此。

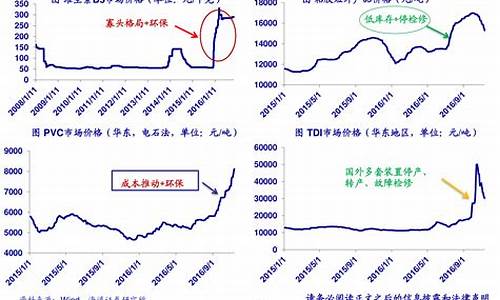

2、美元的国际结算货币地位,使美国可以控制国际贸易大宗商品的价格,特别是美国刻意操纵石油价格而且实际上也控制了石油的价格,而苏联经济的支柱产业正是石油产业。而苏联的油田大多位于北方寒冷地带,开成本要远远高于中东那些产油国。在这种情况下,美国将国际石油的价格压到苏联的开成本线以下,则苏联出口石油亏本,但为了进行国际贸易还不得不出口。

3、苏联为控制共产国际,不顾及其他社会主义阵营国家的利益和实际情况,导致其他国家无法与其共同进退,如在对华援助上,提出无理条件要在中国境内部署长波电台及海军舰队等,这根本就是对中国主权权力的侵害,而在未得到同意后就撤走全部援华专家,导致中苏交恶。

4、美国的舆论攻势也是非常犀利的,美国人不仅控制着世界经济,还控制着国际话语权,通过其在苏联加盟共和国内部的代言人,不断制造分裂,最终使苏联内部的各加盟共和国四分五裂,后来的欧洲 颜 色 革 命,我们以前提过的 和 平 演 变,就是美国人的此类杰作。

5、无限制的军备竞赛,核武竞赛,在苏联经济力不断滑坡、缺少外援、内部纷争加剧等情况下,最终压垮了苏联,从而导致苏联解体。

技术的变革与扩散是如何推动经济发展的?

技术创新具有不确定性,技术演进遵循自然科学规律,不以人的意志为转移。经济增长,乃至人类社会最大的不确定性,则来自技术革新。

捕捉技术创新的规律极为困难,不过技术扩散的规律是可捕捉的。

美国著名的传播理论家埃弗雷特·罗杰斯经过许多案例研究,在1962年出版了《创始的扩散》一书。罗杰斯总结出创新事物在一个社会系统中扩散的基本规律——创新扩散S曲线。

图:创新扩散S曲线,来源:罗杰斯1

新的技术和产品,市场上的接受程度存有差异。每一产品领域都有先驱和早期用者,在他们之后,越来越多的消费者开始用该创新产品,产品销售达到高峰;当不用该产品的消费者所剩无几时,销售额开始降低。

所以,罗杰斯根据创新的接受程度,将受众分为创新者、早期用者、早期大众、晚期大众和落后者五大类,他们分别对应的用率为2.5%、13.5%、34%、34%、16%,呈现正态分布。

用率可以用市场占有率、市场饱和度来表示。比如,家庭电动汽车保有率表示电动汽车在家庭消费领域的创新扩散程度。

技术扩散比技术创新更加直接地反应在经济周期上,更有利于我们预测经济走向。比如,在第三个经济周期时,内燃机车被早期大众接受时,汽车工业进入飞速发展期,家庭汽车保有量快速提高。

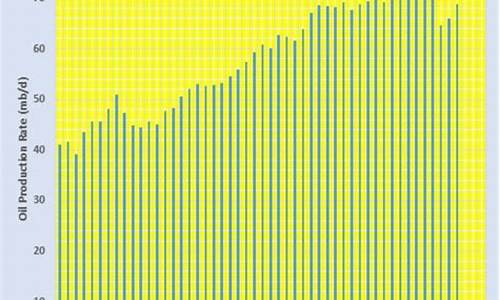

过去三十年,中国家庭汽车保有量快速提升,如今千人保有量达170台。不过这一数据,只相当于美国1927年的水平,只有美国现在的五分之一左右(千人保有量为837台)。

若将创新接受程度(市场占有率)累积起来,罗杰斯给我们展现了一条S型曲线,这就是创新扩散S曲线。

图:创新扩散S曲线示例图,来源:罗杰斯1

熊彼特认为,技术扩散与技术创新一样是非均衡的,充满不确定性。但是,罗杰斯从传播学的角度捕捉到了技术扩散的S型规律。技术扩散比技术创新更直观地反应技术对经济的冲击。技术扩散S曲线,决定了经济增长呈现波浪式演进。

技术发明到产品创新,再到产品量产及大规模普及,可能是一个漫长的过程。在1982年,意大利经济学家乔瓦尼·多西继承了熊彼特的思想,提出了“技术范式-技术轨迹”理论,论述了经济与技术之间的关系。

技术遵循自然规律,经济遵循经济规律,技术与经济之间交集具体表现在技术成熟度与规模经济的耦合上。能否形成规模经济,是开发、引进、推广技术的关键考量。

以汽车为例。电动车与汽油车几乎是同时起步的,都诞生于第二次工业革命,电动车还要早一点。早在1863年,比利时人tienne Lenoir就发明了氢能源汽车,比奔驰汽油车早25年。之后,电力技术向工业领域普及,但是电动汽车至今都没有普及。主要原因就是电池技术成熟度不够,未能引发规模经济效应。

我们再来看看内燃机车。1860年,法国人勒努瓦模仿蒸汽机的结构,设计制造出第一台实用的煤气机。这台煤气机车的热效率只有4%左右。

1883年,德国人戴姆勒创制了第一台立式汽油机。1888年,德国人卡尔·本茨造出第一台可以上路的汽油车。18年,德国工程师狄塞尔研制了第一台压缩点火式内燃机(柴油机)。这台柴油机将热效率提升到26%,这就是著名的狄塞尔引擎。

狄塞尔引擎刺激了整个动力工业的神经。戴姆勒、迈巴赫、本茨都逐渐建立了汽油车制造厂。

但是,具备以上条件还是不够,因为当时的内燃机车成本依然很高——汽车售价高、油费贵、维修成本高。(详见《百年能源革命史 | 新能源汽车何去何从?》)

图:1900年-2009年美国千人汽车保有量,来源:智本社

内燃机车大规模应用还依赖于以下三个条件:

一是福特发明汽车制造流水线。

戴姆勒、迈巴赫也在1889年开始制造汽油车,但当时的售价高达2000-4000美元一台,销量有限。1913年,福特汽车建造了世界上第一条流水线,极大地提升了造车效率,造车成本大幅度下降。福特T型车最初售价为825美元一台,相当于当时美国普通工人两年的收入。

老福特的口号是“制造都买得起的汽车”。到1927年停产时,福特T型车一共生产了1500万辆,价格降低到260美元一台。当时,美国普通工人半年收入可买一辆汽车,汽车保有量已达到今天中国的水平。

二是大油田的发现,石油价格大幅度下跌,汽油车成本快速下跌,内燃机开始大规模推广到工业领域。

三是欧美国家逐渐形成了公路网络,汽油车的续航能力优势展现出来,汽车的使用价值得以提升,同时公路网络降低了维修成本。

所以,技术扩散往往是经济系统协同的结果。当然,罗杰斯承认,并不是所有技术都百分之百被市场所接受,但这并不影响技术扩散的S型轨迹。美国汽车扩散势头曾受二战中断,但随着经济复兴,汽车保有量快速上升,最终达到饱和,呈现S型曲线。

我们将人类历史上重大的技术扩散S型曲线,与经济增长的波浪线相结合。

图:技术扩散与经济增长,来源:智本社

每当基础性创新大规模扩散时,全球经济进入景气周期。如1787年后,英国蒸汽机开始大规模应用到纺织工业领域,纺织业产能大幅度扩张,经济迎来第一个景气周期。

每当基础性创新被广泛接受,技术红利消失,而新的基础性创新又未被市场认可,这时经济便进入衰退周期。如1837年开始,英国棉纺织市场饱和,产能严重过剩,爆发多次过剩性危机。

一旦经济进入衰退和萧条周期,企业便开始缩减产能,减少投资,关闭工厂,解雇工人,降低价格去库存。同时,一些经营不善的企业可能破产。而另外一些企业则想办法创新技术,开发新产品,创造新的市场与需求。新的技术扩散曲线,促使经济逐渐复苏,再次迎来景气周期。

如此循环,一条条技术扩散曲线与经济增长曲线高度契合。

在第四个经济周期中,电视、飞机、石化、核能、高分子、航空运输等技术扩散,推动二战后世界经济复兴。20世纪,美国消费家电的家庭保有量图谱,更加直观地反映了家电技术的扩散轨迹。

图:1940-2020年基础性创新扩散图,来源:Hirooka,智本社

图:美国家电产品的使用,来源:邵宇2

在全球化时代,技术扩散对他国经济的影响非常大,甚至具有决定性意义。

从传播学角度,罗杰斯认为,技术扩散的过程包括知晓、劝服、决策、证实四个环节。从信息特质角度,技术等知识具有外部性和可习得性。从经济学的角度,技术扩散更多来自交换。

后发国家的技术学习与模仿,以及全球化的市场交易,加速了技术在全球范围内扩散。

历史上,每一次全球产业大转移,都会诞生一批重要制造业及外贸出口国。美国、德国是第一次工业革命技术扩散的受益者。美国、德国属于后发国家,从英国学习、模仿、引进先进的纺织技术及工厂管理。美国、德国日后成为了第二次工业革命的领导者和创新者。

之后,第一次、第二次工业革命的纺织、铁路、电力、汽车、钢铁、石化等技术在全球范围内扩散。明治维新后的日本成为这次技术扩散的受益者。

二战后,日德推倒重来。美国将钢铁、纺织等传统产业及技术向日本、德国转移,促使日本、德国经济快速复苏,日本制造、德国制造获得发展先机。

图:英国、美国、日本与中国的技术扩散图,来源:Hirooka,智本社

到了六七十年代,日美贸易摩擦加剧,日本、德国国内产业饱和,逐渐将劳动密集型产业及技术向韩国、、中国香港、新加坡“亚洲四小龙”转移。

到了八十年代之后,欧美国家、日本以及亚洲“四小龙”把劳动密集型以及高耗能产业,向菲律宾、泰国、马来西亚、印度尼西亚“亚洲四小虎”以及中国转移。

受益于全球化技术红利,亚洲四小龙和四小虎八九十年代快速兴起。不过,亚洲经济的良好势头被19年亚洲金融风暴终结。

千禧年后,中国成为这一次产业大转移及技术扩散的最大获益者,成就了“中国制造”。

过去四十年,中国借助全球化大潮在广泛地吸收了第一次、第二次、第三次产业革命的技术。

欧美的纺织、钢铁、机电、家电、汽车、电子、计算机等通用性技术、流水线,以及金融、银行、股票、治疗、企业、基础科学等一系列知识及制度,通过产业梯度转移的方式引入中国。全球化技术红利是中国经济持续高增长的重要动力。

参考文献

1创新的扩散,罗杰斯,电子工业出版社;

2创新的范式:康波、世界体系与大国兴衰,邵宇,新财富;

文明的代价1962年,科学家蕾切尔·卡森在《寂静的春天》里预言了一个没有鸟鸣的世界,引发了当代环境保护

| 史实:水平1:能围绕与问题相关性较强的核心知识进行回答(9分) ·工业革命在英国发生后,煤炭作为生产和生活的主要燃料被大规模使用,造成了对空气的污染;随着城市化进程的加快,人口大量集中于城市,环境污染问题显现。第二次工业革命以后,随着电力的广泛使用和汽车的发明,对于煤炭和石油等的消耗加剧,化学工业的产生也使环境污染问题进一步加深。第三次科技革命以来,能源枯竭与生态恶化问题日益突出。核能的利用是一把双刃剑,在缓解能源危机的同时,也会给自然环境造成难以挽回的破坏。《京都议定书》的签订表明气候变迁已经成为人类共同面对的严峻问题。总之,随着工业化在世界范围内的推进和经济全球化的加深,环境问题已经从区域问题演变为全球性问题,威胁到了人类的生存。 水平2:仅运用与问题缺乏关联度的边缘知识进行回答(按与题意相符程度赋分) 组织: 水平1:叙述体现时序感(2分) 水平2:叙述时序跳跃(1分) 水平3:叙述缺乏时序感(0分) |

| ? 试题分析: 在农业文明时代,人类基本上能与自然和谐相处。人类进入工业文明后,对抗自然地能力增强。 工业革命在英国发生后,煤炭作为生产和生活的主要燃料被大规模使用,造成了对空气的污染;随着城市化进程的加快,人口大量集中于城市,环境污染问题显现。 第二次工业革命以后,随着电力的广泛使用和汽车的发明,对于煤炭和石油等的消耗加剧,由于煤炭和石油成分复杂,排放出大量气体,当超过自然地净化能力,便造成污染;化学工业的产生也使环境污染问题进一步加深。 第三次科技革命以来,能源枯竭与生态恶化问题日益突出。核能的利用是一把双刃剑,在缓解能源危机的同时,也会给自然环境造成难以挽回的破坏。因此,可持续发展,人与自然的和谐成了人类共识,《京都议定书》的签订表明气候变迁已经成为人类共同面对的严峻问题。工业化、城市化带来的大气污染、水污染、固体废弃物污染,威胁着人类的生存环境。 总之,随着工业化在世界范围内的推进和经济全球化的加深,环境问题已经从区域问题演变为全球性问题,威胁到了人类的生存。 |

[免责声明]本文来源于网络,不代表本站立场,如转载内容涉及版权等问题,请联系邮箱:83115484@qq.com,我们会予以删除相关文章,保证您的权利。